مقدمة: المثقف كمؤشر سياسي

إن فهم المسارات الفكرية للشخصيات المحورية في أي مجتمع يقدم مدخلاً فريداً لفهم التحولات العميقة التي يمر بها ذلك المجتمع. وفي السياق السوداني المعقد، يبرز الدكتور الواثق كمير ليس فقط كفاعل سياسي، بل كمثقف لعبت كتاباته ومواقفه دور المرآة التي عكست أزمات الدولة السودانية وتحولاتها الجذرية على مدى أربعة عقود. إن تتبع مساره الفكري لا يضيء فقط سيرة رجل، بل يكشف عن التصدعات والتحالفات وإعادة التموضع التي شهدتها النخب السياسية السودانية في مواجهتها للسؤال الأكثر إلحاحاً: ما هي طبيعة الدولة السودانية، وكيف يمكن ضمان بقائها؟

تطرح هذه الدراسة سؤالاً جوهرياً، وهو ما أشار إليه العديد من المراقبين: كيف تحول أحد أبرز المثقفين الشماليين ومنظري مشروع “السودان الجديد” الثوري في كنف الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الدكتور جون قرنق، إلى شخصية سياسية تتبنى خطاباً واقعياً يدافع عن المؤسسات الأساسية للدولة القائمة؟ وكيف انتقل من النقد الجذري للدولة القديمة إلى ما يبدو أنه دفاع عن جيشها، وتوقف عن نقد الإسلاميين، بينما وجه سهام نقده الحاد للقوى التي كان يُحسب عليها يوماً؟

تفترض هذه الدراسة أطروحة مركزية مفادها أن تحول الدكتور الواثق كمير ليس انقلاباً أيديولوجياً بالمعنى التقليدي، أي الانتقال من اليسار إلى اليمين، بل هو مسار تحكمه قناعة ثابتة ومهيمنة: الحفاظ على سلامة الدولة السودانية ووظيفتها ككيان سيادي. لقد تكيفت أساليبه مع الواقع المتغير، فانتقل من نظرية البناء الثوري للدولة، إلى البراغماتية التفاوضية، وصولاً إلى الدفاع المؤسسي عنها في وجه خطر التلاشي. لكن الهدف الأسمى لاهتمامه، وهو الدولة ذاتها، ظل ثابتاً لم يتغير. لفهم هذا المسار، لا بد من تشريح منهجي لمراحل تطوره الفكري، بدءاً من انخراطه المبكر كأستاذ جامعي ونقابي انضم إلى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، مركزاً على الجانب الفكري والسياسي بدلاً من العسكري ، ومروراً بدوره كمنظر ومؤرخ لمشروع قرنق، وانتهاءً بمواقفه الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في خضم حرب أبريل 2023. إن هذا التحليل المعمق لكتبه ومقالاته وحواراته سيكشف أن “سر” هذا التحول لا يكمن في تبدل المبادئ، بل في تبدل تشخيص الخطر الوجودي الذي يتهدد السودان.

الجزء الأول: المنظّر مهندس عقيدة “السودان الجديد” (19832005)

في هذه المرحلة التأسيسية، ترسخت الالتزامات الأيديولوجية للدكتور الواثق كمير خلال سنواته الأولى مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والدكتور جون قرنق. وتوضح كتاباته وأنشثته في هذه الفترة أن مشروعه الفكري كان يرتكز على هدفين متلازمين: تفكيك الدولة السودانية القديمة، القائمة على الإقصاء والتهميش، وبناء دولة جديدة على أسس ثورية من المساواة والمواطنة. لقد كان دوره ليس مجرد دور المساند السياسي، بل دور المهندس الفكري الذي يضع المخططات النظرية لمشروع ثوري طموح.

1.1 من الجامعة إلى “الأحراش”: مسار المثقف نحو الثورة

لم يكن انضمام الواثق كمير إلى الحركة الشعبية قراراً عفوياً، بل كان تتويجاً لمسار فكري وسياسي بدأ في أروقة الجامعات والنقابات. كأستاذ سابق بجامعة الخرطوم وناشط نقابي بارز ساهم في انتفاضة أبريل 1985 ، كان كمير جزءاً من “القوى الحديثة” في السياسة السودانية، والتي كانت تبحث عن بديل للأحزاب الطائفية التقليدية والديكتاتوريات العسكرية. إن خلفيته الأكاديمية والنقابية هذه هي التي شكلت نظرته للعالم، وهي التي دفعته للبحث عن مشروع سياسي جذري قادر على معالجة الأزمة البنيوية للدولة السودانية.

جاء انضمامه للحركة الشعبية في مرحلتها التي كانت تتبنى صراحةً خطاباً ماركسياً اشتراكياً، يدعو إلى “نبذ الرجعية” ومحاربة ما أسماه مانيفستو الحركة بـ “العرب المزيفين” وتأسيس حركة تقدمية. هذا الاختيار يعكس الطبيعة الراديكالية لقراره السياسي في ذلك الوقت، حيث لم يكن الانضمام للحركة مجرد معارضة لنظام قائم، بل كان انحيازاً لمشروع يهدف إلى إعادة تعريف الهوية السودانية وبنية السلطة بشكل كامل. وقد أدرك جون قرنق نفسه أهمية هذا الجناح الشمالي المثقف، ولكنه أشار أيضاً إلى التحديات الفكرية القائمة، حين ذكر في حوار له عام 1988 أن تقدم الحركة مرهون بتجاوز “جماعة الواثق كمير” لـ “أوهامهم”. هذه العبارة، على الرغم من حدتها، تكشف عن الدور المحوري الذي كان يلعبه هؤلاء المثقفون في النقاشات الأيديولوجية الداخلية، وأنهم لم يكونوا مجرد أتباع، بل كانوا طرفاً فاعلاً في صياغة رؤية الحركة.

1.2 تدوين الرؤية: “جون قرنق والسودان الجديد”

يتجلى الدور الفكري المحوري للدكتور كمير في عمله الأبرز خلال تلك الفترة، وهو كتابه “جون قرنق؛ رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية”. هذا الكتاب ليس مجرد سيرة ذاتية أو توثيق تاريخي، بل هو البيان النظري الأكثر شمولاً وتماسكاً لمشروع الحركة الشعبية. من خلال هذا العمل، قام كمير بترجمة المشروع العسكري والسياسي لجون قرنق إلى إطار فكري متكامل، مقدماً للعالم وللسودانيين على حد سواء الأسس الفلسفية للدولة المنشودة.

يمكن تلخيص المبادئ الأساسية التي بلورها كمير في هذا الكتاب وفي كتاباته الأخرى من تلك الفترة في ثلاث ركائز أساسية:

-

“الوحدة على أسس جديدة”: كان هذا المفهوم هو حجر الزاوية في رؤية قرنق كما وثقها كمير. فالوحدة لم تكن هدفاً في حد ذاتها، بل كانت مشروطة بإعادة هيكلة جذرية للسلطة والثروة والهوية في السودان. لقد جادل كمير بأن الوحدة التي فرضتها الدولة القديمة، القائمة على هيمنة مجموعة ثقافية واقتصادية معينة، كانت وحدة هشة وغير قابلة للاستدامة، وأن الوحدة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس الاعتراف بالتنوع السوداني ومعالجة المظالم التاريخية.

-

العلمانية كحياد للدولة: قدم كمير تفسيراً واضحاً وعميقاً لمطلب فصل الدين عن الدولة، مؤكداً أنه لا يعني الإلحاد أو محاربة الدين في المجتمع، بل يعني حياد الدولة التام تجاه جميع مواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. في دولة متعددة الأديان والأعراق مثل السودان، رأى كمير أن ربط الدولة بدين واحد سيؤدي حتماً إلى التمييز وتفكك النسيج الاجتماعي. ولذلك، شدد على أن الدستور، وليس الدين، يجب أن يكون المصدر الوحيد للتشريع، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية.

-

دولة المواطنة: هذا المفهوم هو النتيجة الطبيعية للمبدأين السابقين. فالدولة التي تقوم على أسس جديدة وتكون محايدة تجاه الدين هي بالضرورة “دولة المواطنة” (Dolat alMuwatana)، وهي الدولة التي تستند فيها الحقوق والواجبات إلى المواطنة وحدها، دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع. لقد كان هذا المفهوم هو الجواب الجذري على أزمة الهوية التي عصفت بالسودان منذ استقلاله.

إن هذا الدور كمدون ومنظر للمشروع يوضح أن التزام كمير لم يكن مجرد انخراط سياسي عابر، بل كان قناعة فكرية عميقة. لقد كان “مؤمناً” بالأسس الفلسفية للمشروع، وليس مجرد منفذ لسياساته. وهذا العمق الأيديولوجي هو الذي يجعل فهم تحولاته اللاحقة أمراً ضرورياً ومعقداً في آن واحد.

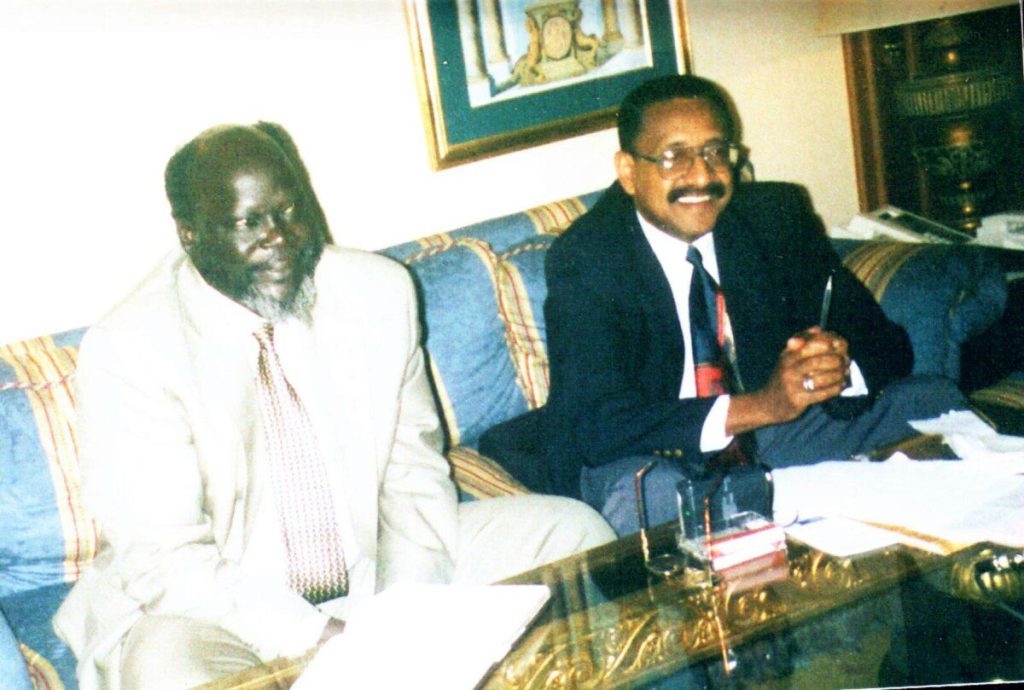

1.3 الضمير الشمالي: الشراكة مع منصور خالد

لم يكن الواثق كمير وحيداً في هذا المسعى الفكري. فقد شكل مع الدكتور منصور خالد ثنائياً فكرياً وسياسياً، يمثلان الجناح الشمالي المثقف والمستنير داخل الدائرة المقربة من جون قرنق. كانت شراكتهما تهدف إلى تأكيد البعد القومي لمشروع السودان الجديد، وتفنيد الدعاية التي كانت تحاول حصره في إطار “تمرد جنوبي”.

تتجلى هذه الشراكة بوضوح في مبادرة “لواء السودان الجديد” (New Sudan Brigade) عام 1995. فبعد إقرار الحركة الشعبية لحق تقرير المصير، دعا جون قرنق كلاً من كمير ومنصور خالد إلى نيروبي لمناقشة تأسيس هذا اللواء، والذي كان يهدف إلى توفير منبر سياسي لـ “السودانيين الجدد” من الشماليين وغيرهم من المهمشين، لتوحيد جهودهم من أجل بناء السودان الجديد. لقد كان كمير ومنصور خالد هما المكلفان بتحسس الآراء وتعبئة الكوادر وتنسيق الجهود لتفعيل هذه المبادرة في القاهرة ودول الخليج وأوروبا. هذا النشاط المشترك يؤكد على الثقة التي كان يوليها قرنق لهما، وعلى دورهما كجسر بين قيادة الحركة والنخب الشمالية المعارضة.

من خلال هذه الشراكة، لم يكن كمير ومنصور خالد مجرد مستشارين، بل كانا فاعلين أساسيين في محاولة توسيع القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة، وتحويلها من حركة تحرير إقليمية إلى حركة تغيير وطنية شاملة.

الجزء الثاني: الانتقالي البراغماتية في مشهد متشظٍ (20052019)

شهدت هذه الفترة تحولاً كبيراً في المشهد السياسي السوداني، وهو ما انعكس بوضوح على مسار الواثق كمير الفكري. لقد اصطدمت رؤية “السودان الجديد” المثالية بواقع سياسي قاسٍ، مما فرض عليه تحولاً في المقاربة، من المثالية الثورية إلى الواقعية البراغماتية التي تسعى إلى إيجاد تسويات تفاوضية. لم يعد الهدف هو البناء من الصفر، بل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كيان الدولة المهدد بالانهيار.

2.1 الأزمتان المزدوجتان: رحيل قرنق وانفصال الجنوب

شكل رحيل الدكتور جون قرنق في حادث تحطم مروحية عام 2005 نقطة تحول مفصلية ليس فقط في تاريخ الحركة الشعبية، بل في مصير السودان بأكمله. لقد أدى غيابه إلى فراغ كاريزمي وسياسي هائل، حيث كان هو القائد الموحد الذي يجسد مشروع السودان الجديد. بعد رحيله، بدأت التصدعات داخل الحركة في الظهور، وتراجع الزخم القومي للمشروع لصالح الأجندات الإقليمية والانفصالية.

كان الواثق كمير من أوائل الذين أدركوا خطورة هذا المنعطف. تكشف كتاباته خلال فترة اتفاقية السلام الشامل (CPA) عن قلق عميق بشأن هشاشة السلام واحتمالية الانفصال. وتعتبر رسالته المفتوحة إلى الدكتور غازي صلاح الدين، القيادي البارز في المؤتمر الوطني آنذاك، في عام 2009، وثيقة تاريخية بالغة الأهمية لفهم هذه المرحلة. في هذه الرسالة، يظهر كمير وهو يحاول بشكل يائس إنقاذ مشروع الوحدة من خلال الدعوة إلى حوار عقلاني ومسؤول حول القضايا الجوهرية كالمواطنة وعلاقة الدين بالدولة، محذراً من أن السياسات المتبعة من قبل الطرفين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) تدفع البلاد نحو التمزق.

جاء انفصال جنوب السودان في عام 2011 ليمثل الفشل العملي لمشروع “السودان الجديد” في صيغته الأصلية التي كان يدافع عنها كمير. لقد كان هذا الحدث بمثابة زلزال سياسي أجبر المثقفين الشماليين الذين آمنوا بهذا المشروع على إعادة تقييم استراتيجياتهم بشكل جذري. فمع ذهاب الجنوب، لم يعد مشروع “الوحدة على أسس جديدة” قائماً، وأصبح السؤال هو: ما هو مستقبل “الشمال” المتبقي؟ وكيف يمكن منع تفككه هو الآخر؟

2.2 تنظير “الهبوط الناعم”

في هذا السياق من التشظي وخيبة الأمل، برز مصطلح “الهبوط الناعم” (Soft Landing) في القاموس السياسي السوداني. من المهم الإشارة إلى أن كمير لم يخترع هذا المصطلح، بل كان غالباً ما يُتهم بالترويج له من قبل خصومه السياسيين الذين رأوا في دعواته للحوار تسوية غير مقبولة مع نظام البشير. ومع ذلك، فإن كتابات كمير في تلك الفترة تظهر أنه تبنى منطق “الهبوط الناعم” كاستراتيجية ضرورية لتجنب “الانهيار الكامل” للدولة.

تظهر مقالاته دعوات متكررة للانتقال التفاوضي والحوار الوطني كسبيل وحيد لتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة. هذه المقاربة تعطي الأولوية للاستقرار والتغيير التدريجي على الانتفاضة الثورية، وهو ما يمثل تبايناً حاداً مع موقفه في المرحلة السابقة. إن هذا التحول في المنهجية لم يكن تخلياً عن المبادئ، بل كان تكيّفاً مع واقع جديد؛ فبعد فشل مشروع التغيير الجذري عبر السلاح، أصبح الحفاظ على الحد الأدنى من بنية الدولة هو الأولوية القصوى.

ويتجلى هذا المنطق في دفاعه عن شخصيات مثل الصادق المهدي، الذي اتُهم هو الآخر بالدعوة إلى “الهبوط الناعم”. يرى كمير أن تواصل المهدي مع الحركات المسلحة لم يكن مهادنة، بل كان جهداً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وشامل، يجمع كل الأطراف ويمنع انهيار البلاد. إن هذا التحليل يكشف أن “الهبوط الناعم” في فكر كمير لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل كان وسيلة لتفادي السيناريو الأسوأ: تفكك الدولة بالكامل.

2.3 نقد النخب والبحث عن طريق ثالث

كان الدافع الفكري وراء تبني هذه المقاربة البراغماتية هو نقده المستمر لما أسماه “أزمة النخبة السودانية” و”غيبوبة العقل السياسي”. لقد رأى كمير أن الأزمة السودانية المستدامة نابعة من فشل النخب الحاكمة والمعارضة على حد سواء في تقديم حلول حقيقية. فالحكومة كانت تتمسك بالسلطة عبر القمع، والمعارضة التقليدية كانت عاجزة ومنقسمة، والقوى الثورية الجديدة وجدت نفسها في مأزق بعد انفصال الجنوب.

في ظل هذا الانسداد، يمكن النظر إلى مشروع كمير الفكري خلال هذه الفترة على أنه بحث دؤوب عن “طريق ثالث” يتجنب استبداد نظام البشير من جهة، وفوضى الإطاحة العنيفة به من جهة أخرى. لقد أصبح الحوار والتسوية والتوافق هي الأدوات الجديدة التي يعول عليها، ليس لتحقيق “السودان الجديد” المثالي، بل للحفاظ على “السودان الممكن” من الضياع. إن هذا التحول من المثالية إلى البراغماتية هو النتيجة المباشرة لفشل المشروع الثوري، وهو ما مهد الطريق لتحوله الأخير والأكثر إثارة للجدل.

الجزء الثالث: الواقعي الحرب، الثورة، والدفاع عن الدولة (2019حتى الآن)

تعتبر هذه المرحلة هي الأكثر أهمية في تحليل مسار الدكتور الواثق كمير، حيث تتجلى فيها التحولات التي أثارت تساؤلات المراقبين. إن أحداث ثورة ديسمبر 2019، وما تلاها من فترة انتقالية مضطربة، وصولاً إلى اندلاع حرب أبريل 2023، قد بلورت تحوله إلى مفكر “واقعي سياسي” (Political Realist)، أصبحت أولويته المطلقة هي منع التدمير الكامل للدولة السودانية ككيان مؤسسي. في هذا السياق، لم تعد الانقسامات الأيديولوجية القديمة (يسار/يمين، علماني/إسلامي) هي المعيار الأساسي لمواقفه، بل أصبح المعيار هو: من يقف مع بقاء الدولة، ومن يساهم في تفكيكها؟

3.1 ثورة 2019 وما بعدها: نقد المسار الانتقالي

على الرغم من دعمه لسقوط نظام البشير، كان الدكتور كمير ناقداً حاداً للترتيبات التي أعقبت الثورة، وتحديداً اتفاق الشراكة بين المكون المدني (قوى الحرية والتغيير) والمكون العسكري. لقد رأى منذ البداية أن هذه الشراكة تحمل في طياتها بذور فنائها، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني والعسكري.

كان نقده الأبرز موجهاً نحو الشرعنة والتمكين اللذين مُنحا لقوات الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية. لقد حذر مراراً وتكراراً من خطورة وجود “دولة بجيشين”، معتبراً هذا الوضع شاذاً وغير قابل للاستدامة، وأنه سيؤدي حتماً إلى مواجهة مسلحة. من وجهة نظره، فإن قوى الحرية والتغيير، في سعيها لتحقيق توازن قوى مع الجيش، ارتكبت خطأً استراتيجياً فادحاً بتمكينها لقوات الدعم السريع، مما خلق وحشاً يهدد كيان الدولة نفسها.

3.2 تشريح حرب 2023: الجيش في مواجهة “المليشيا”

مع اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصبحت كتابات الدكتور كمير أكثر غزارة ووضوحاً في تحديد موقفه. ويمكن تفكيك موقفه من الأطراف الرئيسية كالتالي:

-

دفاع لا يتزعزع عن القوات المسلحة: يطرح كمير باستمرار أن القوات المسلحة السودانية، على الرغم من كل تشوهاتها وتاريخها المثقل بالانقلابات وتسييسها في عهد الإنقاذ، تظل هي المؤسسة القومية الوحيدة التي تحتكر حق استخدام العنف المشروع باسم الدولة. ويستند في ذلك إلى دورها كمؤسسة، مثل إعلانها عزل البشير استجابة للثورة الشعبية، على عكس الروايات التي تنسب هذا الفعل للدعم السريع. ويرى أن هزيمة الجيش لا تعني مجرد تغيير نظام، بل تعني انهيار الدولة السودانية بالكامل وتفككها إلى كيانات متحاربة. لذلك، أصبح الدفاع عن وجود هذه المؤسسة (وليس بالضرورة عن قيادتها أو سياساتها) ضرورة وجودية من منظوره.

-

رفض قاطع لقوات الدعم السريع: يرفض كمير بشكل منهجي منح أي شرعية سياسية لقوات الدعم السريع، ويصر على وصفها بـ “المليشيا”. وعلى الرغم من أن نظام البشير حاول إضفاء الشرعية عليها عبر قانون تم إقراره في البرلمان عام 2017، يرى كمير أن هذا القانون لا يغير من طبيعتها كقوة تأسست على ولااءات شخصية وعشائرية خارج التسلسل الهرمي الوطني للجيش، مما يجعلها “مليشيا” في وظيفتها وبنيتها. ويحلل نشأتها كأداة صنعها البشير لحماية نظامه من الجيش نفسه، ويصف طبيعتها بأنها تفتقر إلى عقيدة قتالية وطنية، ولا تملك أي مشروع سياسي سوى السعي الخام للسلطة والثروة. من هذا المنطلق، فإن الحرب بالنسبة له ليست صراعاً بين طرفين متكافئين، بل هي اعتداء من “مليشيا” متمردة على مؤسسة الدولة الشرعية.

-

موقف دقيق من الإسلاميين (“الكيزان”): إن توقف كمير عن نقد الإسلاميين في سياق الحرب ليس دفاعاً عنهم أو تحالفاً معهم، بل هو رفض للرواية التبسيطية التي تختزل الحرب في كونها مجرد “مؤامرة إخوانية”. يجادل كمير بأن هذا التفسير يتجاهل الأسباب البنيوية للصراع، ويشير إلى أن هذا الجيش هو نفسه الذي سجن البشير وقيادات الإخوان المسلمين بعد الثورة. إن موقفه ليس تبرئة للإسلاميين من دورهم التاريخي، بل هو رفض لرواية يعتقد أنها تحجب الخطر الأكبر، وهو التهديد الوجودي الذي تشكله قوات الدعم السريع للدولة. في تحليله، أصبحت رواية “حرب الكيزان” غطاءً سياسياً تستخدمه بعض فصائل قوى الحرية والتغيير لتبرير مواقفها الملتبسة من الدعم السريع أو حتى تحالفها الضمني معه.

3.3 خارطة طريق لما بعد الحرب: البراغماتية فوق الأيديولوجيا

تتسم رؤية كمير لمرحلة ما بعد الحرب بالواقعية والتركيز على الأولويات العملية. فهو يدعو إلى عملية واسعة لإعادة تأسيس الدولة يشارك فيها جميع السودانيين،

بما في ذلك الجيش، مع استثناء صريح لحزب المؤتمر الوطني كشخصية اعتبارية، وكل من أجرم وأفسد.

كما يقترح تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات غير الحزبية (تكنوقراط)، تكون مهمتها الأساسية هي إعادة الإعمار، وتوفير الأمن والخدمات، وتهيئة المناخ لعملية سياسية تأسيسية طويلة الأمد. هذا المقترح يفصل بين المهمة العاجلة لإنقاذ الدولة وإعادة تسيير شؤونها، والمهمة طويلة الأمد المتمثلة في صياغة عقد اجتماعي جديد ودستور دائم. إنها رؤية تعطي الأولوية القصوى لإعادة بناء المؤسسات على الصراع الأيديولوجي حول السلطة.

إن هذا التحول إلى “الواقعية المؤسسية” يفسر مواقفه الأخيرة. فالحرب من منظوره ليست صراعاً بين الديمقراطية والديكتاتورية، بل هي صراع أكثر بدائية بين الدولة (التي يمثلها الجيش بشكل ناقص) واللادولة أو الفوضى (التي تمثلها قوات الدعم السريع). هذا التشخيص يجبره على اتخاذ موقف يبدو وكأنه تحالف واقعي مع الجيش، ويجعله في المقابل ناقداً لأي طرف (بما في ذلك حلفاؤه السابقون في قوى الحرية والتغيير) يرى أنه يساهم، عن قصد أو عن غير قصد، في تدمير الدولة من خلال شرعنة “المليشيا”.

الجزء الرابع: خلاصة وتركيب الأطروحة الموحدة

بعد استعراض المراحل الثلاث لمسار الدكتور الواثق كمير الفكري، يصبح من الممكن الآن تركيب صورة متكاملة تجيب على السؤال المركزي حول سر تحولاته. إن الخيط الناظم الذي يربط بين هذه المراحل المتباينة ظاهرياً هو متغير واحد ثابت: الدولة السودانية. لقد كان بقاء هذه الدولة وسلامتها الوظيفية هو البوصلة التي وجهت مواقفه، حتى وإن تغيرت وجهته على الخريطة السياسية.

4.1 أولوية الدولة: الثابت في معادلة كمير

يمكن تلخيص رحلة كمير الفكرية كتطور منطقي، وإن كان مؤلماً، مدفوع بتركيز ثابت على قابلية الدولة السودانية للحياة. لقد تغير تشخيصه للمرض الذي يتهددها، وبالتالي تغيرت وصفته العلاجية:

-

المرحلة الأولى (المنظّر): كان تشخيصه أن الدولة معطوبة بشكل بنيوي وجوهري، وأن مرضها هو الظلم والإقصاء. لذا، كان العلاج هو الهدم الكامل وإعادة البناء من خلال ثورة شاملة تهدف إلى إقامة “السودان الجديد”.

-

المرحة الثانية (الانتقالي): بعد فشل المشروع الثوري، تغير التشخيص. أصبح المرض هو خطر التفكك والانهيار نتيجة الاستقطاب الحاد. وأصبح العلاج هو الحفاظ على هيكل الدولة القائم وإصلاحه من خلال التفاوض والتسويات السياسية، أو ما عُرف بـ “الهبوط الناعم”.

-

المرحلة الثالثة (الواقعي): مع اندلاع حرب 2023، وصل التشخيص إلى ذروته. لم يعد المرض هو الظلم أو خطر التفكك، بل أصبح الموت الوشيك للدولة نفسها من خلال هجوم وجودي من قوة عسكرية منافسة. وأصبح العلاج هو الدفاع الطارئ عن المؤسسة العسكرية، باعتبارها العمود الفقري الأخير للدولة، لتجنب الفناء الكامل.

هذا التدرج يوضح أن مواقفه لم تكن متناقضة، بل كانت استجابات متكيفة لتشخيصات متغيرة لأزمة الدولة.

4.2 جدول 1: تطور المواقف السياسية للدكتور الواثق كمير

يلخص الجدول التالي هذا التطور عبر مقارنة مواقفه من القضايا الرئيسية في المراحل الثلاث، مما يوفر تأكيداً بصرياً وموجزاً لتحليل هذه الدراسة.

4.3 الرد على الانتقادات الرئيسية

قد تثير المواقف الواقعية التي تبناها الدكتور كمير في المرحلة الأخيرة، خاصة بعد حرب أبريل 2023، مجموعة من الانتقادات الجوهرية التي تتطلب توضيحاً إضافياً ضمن إطار التحليل المقدم.

4.3.1 شرعية الدعم السريع ومسألة اعتقال البشير

من أبرز الانتقادات الموجهة لتحليل كمير هو إصراره على وصف قوات الدعم السريع بـ “المليشيا” على الرغم من إجازة قانون خاص بها في البرلمان عام 2017. من منظور كمير، فإن هذه الشرعية القانونية المكتسبة في عهد نظام البشير لا تغير من الطبيعة الجوهرية لهذه القوات. فهو يرى أن القانون نفسه كان جزءاً من خطيئة تأسيس “دولة بجيشين”، حيث تم تفصيله لإضفاء الشرعية على قوة لا تخضع للعقيدة القتالية الوطنية ولا للتسلسل الهرمي للقيادة والسيطرة في القوات المسلحة، بل تستند إلى ولاءات عشائرية وشخصية. وبالتالي، فإن مصطلح “مليشيا” في قاموسه ليس مجرد توصيف قانوني، بل هو توصيف وظيفي وبنيوي لقوة تعمل خارج إطار مؤسسة الدولة العسكرية القومية.

يرتبط بهذا الجدل الادعاء بأن الدعم السريع هو من اعتقل البشير، مما يمنحه شرعية ثورية. تشير الوقائع إلى أن قيادة الجيش هي التي أعلنت عزل البشير واعتقاله في 11 أبريل 2019، بينما كان دور الدعم السريع الأبرز هو رفض أوامر البشير بقمع المعتصمين بالقوة. ومع ذلك، يرى نقاد أن كلا الطرفين لم يكن منحازاً للثورة، بل كانا يتصرفان من منطلق الحفاظ على مصالحهما داخل الدولة العميقة، وأن قرار عزل البشير كان “انقلاباً من داخل القصر” نفذته اللجنة الأمنية للنظام السابق للحفاظ على بنيته الأساسية. هذا التحليل النقدي يعزز من وجهة نظر كمير بأن الصراع ليس بين قوة ثورية وأخرى تقليدية، بل بين مؤسسة الدولة الرسمية (الجيش) وقوة موازية (الدعم السريع) تسعى للحلول محلها أو اقتسام السيادة معها.

4.3.2 تحالفات الحرب ومبدأ “الدولة أولاً”

يثير البعض تساؤلاً حول ثبات موقف كمير من الدعم السريع، خاصة بعد تحالف الحركة الشعبية شمال (بقيادة الحلو) مع الدعم السريع ضمن تحالف “تأسيس”. من منظور كمير، الذي انتقل من المثالية الثورية إلى الواقعية المؤسسية، فإن هذا التحالف لا يغير من تقييمه للخطر الوجودي الذي يمثله الدعم السريع على الدولة. بل على العكس، قد يراه دليلاً إضافياً على التشظي السياسي الذي يدفع قوى كانت يوماً ما حليفة لمشروع “السودان الجديد” إلى عقد تحالفات تكتيكية مع قوة يراها معادية لمفهوم الدولة الوطنية الموحدة بجيش واحد.

إن أولوية كمير المطلقة هي حسم مسألة “الترتيبات الأمنية” كمدخل لأي حل سياسي، وهو ما يتعارض مع رؤية الحركة الشعبية شمال التي تصر على أن الحلول السياسية الجذرية (مثل العلمانية وتقرير المصير) يجب أن تسبق الترتيبات الأمنية. من هذا المنطلق، فإن تحالف الحركة مع الدعم السريع لا يؤثر على موقف كمير، لأن بوصلته لم تعد موجهة بالانتماءات الأيديولوجية القديمة، بل بمبدأ “الدولة أولاً”. فأي تحالف، من وجهة نظره، يساهم في إدامة وجود قوة مسلحة موازية للجيش ويؤجل دمجها، هو تحالف يهدد أساس الدولة، بغض النظر عن الأطراف المشاركة فيه.

4.4 مفارقة الجيش: التوفيق بين النقد التاريخي والخطر الحالي

تطرح هذه النقطة التساؤل الأكثر عمقاً: كيف يمكن لمفكر مثل الواثق كمير، وهو العليم بتاريخ المؤسسة العسكرية السودانية ودورها المهيمن في السياسة منذ الاستقلال ، وتاريخها في قمع الحركات الشعبية ، وتغلغل مصالحها الاقتصادية ، أن ينتهي به المطاف مدافعاً عنها؟

إن الإجابة لا تكمن في غياب الوعي بهذا التاريخ، بل في حضوره الكامل والمؤلم. إن كتابات كمير، خاصة تلك التي تتناول “إصلاح القطاع الأمني” وضرورة خروج الجيش من السياسة، هي دليل على إدراكه التام لهذه الإشكالية البنيوية. التحول لا يكمن في نسيان هذا التاريخ، بل في إعادة ترتيب الأولويات في مواجهة خطر وجودي جديد.

يمكن فهم موقفه من خلال “الواقعية المؤسسية” التي تفرضها الحرب. فمن منظوره، لم يعد الصراع بين “جيش قمعي” و”شعب ثائر”، بل تحول إلى صراع بين “مؤسسة دولة معطوبة” (الجيش) و”قوة تفكيكية للدولة” (الدعم السريع). في هذه المعادلة الصفرية، يصبح الحفاظ على المؤسسة، رغم كل عيوبها التاريخية، هو الخيار الوحيد لتجنب السيناريو الأسوأ: الانهيار الكامل للدولة وتحولها إلى مناطق نفوذ لمليشيات متناحرة.

إنه يفرق بشكل منهجي بين الجيش، الذي يراه “مؤسسة وطنية” قابلة للإصلاح رغم “تشوهاتها” ، وبين الدعم السريع الذي يعتبره “مليشيا” قبلية ومرتزقة بطبيعتها، وغير قابلة للتحول إلى مؤسسة وطنية. هذا التمييز، سواء اتفق معه المرء أم اختلف، هو حجر الزاوية في موقفه الحالي. فهو لا يدافع عن تاريخ الجيش أو ممارساته، بل يدافع عن فكرة الجيش كمؤسسة سيادية أخيرة للدولة في مواجهة ما يراه تهديداً أكبر.

بالطبع، هذا الموقف يضعه في خلاف مباشر مع رفاقه السابقين، مثل الحركة الشعبية شمال، الذين يرون أن هذا المنطق “يضع العربة أمام الحصان”. فهم يجادلون بأن أي حل يجب أن يبدأ بتأسيس عقد سياسي جديد يعيد تعريف الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك تأسيس جيش جديد بعقيدة جديدة، بدلاً من إنقاذ المؤسسة القديمة التي كانت هي نفسها جزءاً من المشكلة.

4.5 التعامل مع النقاد

من الطبيعي أن يثير مثل هذا المسار الفكري انتقادات من مختلف الأطراف، ويمكن فهم هذه الانتقادات في ضوء الأطروحة المركزية لهذه الدراسة:

-

نقد القوى اليسارية والثورية (مثل الحركة الشعبية شمال): يرى هؤلاء النقاد أن تركيز كمير الحالي على الإجراءات (الدمج، الترتيبات الأمنية) يضع “العربة أمام الحصان”. فهم يجادلون بأن التسوية السياسية الجذرية حول القضايا الأساسية (العلمانية، حق تقرير المصير، العدالة) يجب أن تسبق أي ترتيبات أمنية. هذا الخلاف هو في جوهره خلاف حول الأولويات: يعتقد كمير الآن أن أمن الدولة وسلامتها يجب أن يسبقا التسويات السياسية، بينما يعتقد منتقدوه أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد للأمن المستدام.

-

نقد تهمة مهادنة الحرس القديم: يتهمه آخرون بالتخلي عن مبادئه الثورية للبحث عن مكان له في المنظومة القائمة، أو بـ “أنسنة” شخصيات من النظام القديم. من منظور كمير الواقعي، فإن هذا ليس مهادنة، بل هو تعامل ضروري مع القوى الفاعلة على الأرض لتجنب نتيجة أسوأ، وهي الفوضى الشاملة.

4.6 التقييم النهائي: سر التحول

في الختام، يمكن الإجابة بشكل مباشر على السؤال حول “سر” تحول الدكتور الواثق كمير. السر ليس تحولاً مفاجئاً أو أجندة خفية، بل هو النتيجة المنطقية لمسار مثقف سياسي شهد فشل مشروعه المثالي، ويواجه الآن ما يراه موتاً وشيكاً لوطنه.

إن تحوله هو تحول في التشخيص: لم يعد المرض الأساسي هو ظلم الدولة، بل أصبح غياب الدولة المحتمل. هذا التشخيص الجديد يفرض وصفة علاجية جديدة وغير مريحة إطلاقاً: التحالف مع المؤسسات المعيبة للدولة القديمة لإنقاذها من الهاوية. وبذلك، يجد نفسه في مواجهة رفاق سلاح وفكر سابقين، يعتقد أنهم، سواء عن علم أو جهل، يسرّعون من وتيرة انهيارها. إنها مأساة المثقف الذي اضطر للاختيار بين مثاليته المنهارة وواقعية الدولة المهددة، فاختار الثانية.

المصدر: صحيفة الراكوبة