المقدمة:

“الخندق” كوثيقة اختراق ومنهجية فتحي الضو في كشف دولة “الأمنوقراطية”

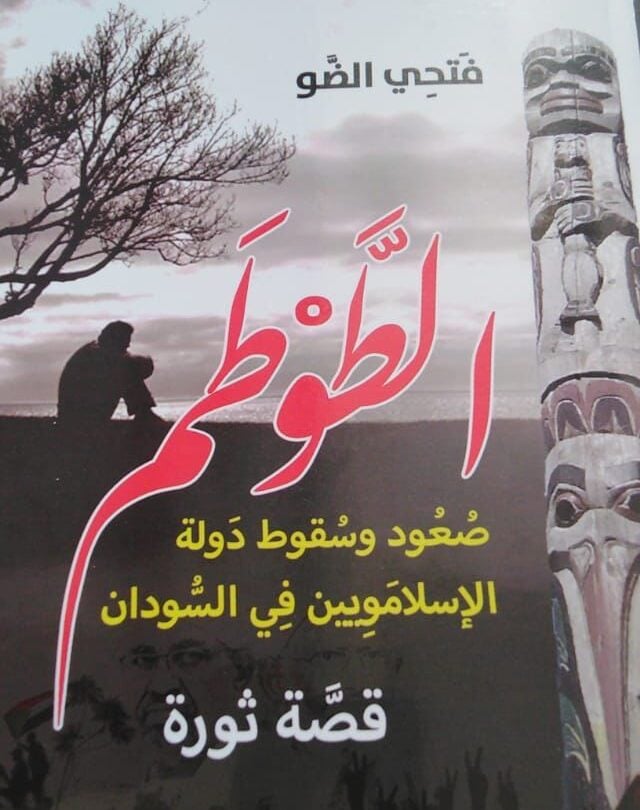

يُقدم الكاتب الصحفي فتحي الضو سلسلة من المؤلفات الاستقصائية التي لا تقتصر على سرد الأحداث التاريخية، بل تتجاوزها إلى توثيق وتحليل البنى الخفية التي حكمت السودان لعقود، خصوصًا في فترة حكم الحركة الإسلاموية. تشكل أعماله، مثل “الخندق”، “بيت العنكبوت”، “الطاعون”، و”الطوطم المجمع”، وثائق إدانة متكاملة، كل كتاب منها يخدم زاوية محددة في تفكيك بنية النظام. يتجلى منهجه في الكشف عن الوهن الداخلي والفساد المستشري، الذي يناقض الصورة المصطنعة للقوة والهيبة التي حاول النظام رسمها لنفسه.

تستند منهجية الضو إلى اختراق الأجهزة الأمنية الأكثر حصانة في البلاد، حيث يؤكد أن معلومات كتابه “الخندق” جاءت من طاولة مدير جهاز المخابرات شخصياً، صلاح قوش، الذي وصفه بأنه كان “نمرًا من ورق”. كما يوثق في كتاب “بيت العنكبوت” اختراقًا أكبر لجهاز “الأمن الشعبي”، وهو الجهاز السري للحركة الإسلاموية. يصف الكاتب هذه الاختراقات بأنها “جسارة الدخول إلى عش الدبابير” وأنها تعتمد على “وثائق هامة، ومصدر الأهمية يكمن في أنها خرجت من دهاليز النظام وغرفه المغلقة”. كما يرى أن هذه المعلومات تأتيه من مصادر دفعتها دوافع أخلاقية، مثل الرغبة في “التطهر” من ممارسات النظام، واعترافاً بأن كتاباته ساهمت في إيقاظ ضمائرهم.

تتجلى الرمزية في عناوين كتبه كجزء لا يتجزأ من منهجيته. “الخندق” يرمز للحصار الأيديولوجي والسياسي الذي وضع فيه النظام نفسه، في حين يشير “بيت العنكبوت” إلى الوهن الأخلاقي، والانحلال الداخلي، والتآمر الذي ساد بين قادة الحركة نفسها، والذي لا يضاهيه في بشاعته سوى سلوك أنثى العنكبوت. أما “الطاعون” فيُستخدم كاستعارة لوصف النظام كمرض فتاك انتشر في كل مفاصل الدولة والمجتمع، وقضى على القيم والأخلاق. وأخيرًا، يقدم كتاب “الطوطم المجمع” إطارًا نظريًا أعمق لفهم أيديولوجية الحركة التي حولت الدين إلى رمز مقدس أو “طوطم” لفرض السيطرة والاستبداد. هذه العناوين ليست مجرد أسماء، بل هي مفاهيم تحليلية تُقدم رؤى عميقة لطبيعة النظام الذي سعى الكاتب إلى تفكيكه وتوثيق جرائمه.

الفصل الأول: البنية الأيديولوجية والتنظيمية لدولة المشروع الحضاري

الجذور الأيديولوجية للحركة الإسلاموية وصعودها للسلطة

تأسست دولة الحركة الإسلاموية في السودان على مرتكزات أيديولوجية أُلبست ثوبًا دينيًا لتبرير أفعالها السياسية والعدوانية. يؤكد الكاتب أن العصبة التي جلست على سدة الحكم اتخذت “الدين الإسلامي غطاء لتمرير أجندتها السياسية”. لم يكن وصولهم إلى السلطة عبر مسار ديمقراطي، بل عبر انقلاب عسكري، وهو ما يتماشى مع الرأي الذي نسبه الكاتب للدكتور حسن الترابي في ندوة بجامعة في عام 2003، حيث صرح بأن “الحركة الإسلامية لا تستطيع الوصول الديمقراطية، لأن الاتجاه العالمي كان لا يقبل الإسلام في الحكم”. هذا التصريح يعكس قناعة أساسية بأن الديمقراطية ليست خيارًا استراتيجيًا للحركة، بل هي وسيلة مؤقتة يمكن التخلي عنها عندما تتوفر فرصة السيطرة المطلقة.

كانت طموحات أصحاب “المشروع الحضاري” تتجاوز حدود السودان. لقد وضعوا نصب أعينهم الدولة المصرية كبوابة لتحرير العالم العربي والمغرب الإسلامي من “الاستلاب الأوروبي ‘النصراني’”، ومن ثم التوسع نحو الدول الآسيوية مثل أفغانستان وباكستان. ولتحقيق هذه الأوهام، استسهلوا قضيتهم واستضافوا المتطرفين من الجماعات الإسلامية تحت “فقه الاستجارة”، مما جعل الخرطوم “الملاذ أو السماء الآمنة” Safe Haven، وعلى رأسهم أسامة بن لادن. هذا التوجه الأيديولوجي العالمي كان له تبعات خطيرة على السودان، حيث تورط النظام في أعمال إرهابية دولية، مثل محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، مما أدى إلى حصار دولي خانق.

مفهوم “الطوطم” وعلاقته باستغلال الدين لفرض السيطرة

يقدم فتحي الضو في كتابه “الطوطم المجمع” تحليلاً عميقًا للعلاقة بين الحركة الإسلاموية والسلطة عبر مفهوم “الطوطم”. يعرف الطوطم بأنه “أي كيان يُمثل دور الرمز للقبيلة، وأحيانًا يُقدَّسُ باعتباره المُؤسّس أو الحامي”. يشير الكاتب إلى أن الحركة الإسلاموية حولت الدين إلى “طوطم”، واستخدمته لفرض القهر والفساد، مما أدى إلى أزمة أخلاقية وليست سياسية. هذا التحليل يوضح أن تقديس الدين لم يكن غاية في حد ذاته، بل كان وسيلة لتبرير الاستبداد وقمعه، مما جعل الدين أداةً لحجب الأكاذيب ونشر الضلال.

إن فكرة الطوطمية تشير إلى أن الحركة الإسلاموية اعتقدت أنها تمتلك الدين وتجسد قيمه، مما جعلها تستبيح القتل والتعذيب باسم حماية “الطوطم”. هذا يفسر لماذا لم تتردد في ارتكاب جرائم مروعة في مناسبات دينية، مثل قتل 28 ضابطًا عشية عيد الفطر في عام 1990، أو “مذبحة معسكر العيلفون” قبيل عيد الأضحى عام 1998. هذه الممارسات لم تكن مجرد أخطاء فردية، بل كانت متأصلة في عقلية التنظيم التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن أي معارضة هي خيانة للدين نفسه.

استراتيجية “التمكين” كركيزة أساسية للنظام

كانت استراتيجية “التمكين” هي الأداة العملية التي استخدمتها الحركة الإسلاموية لتفكيك الدولة السودانية القديمة والسيطرة على كل مفاصلها. يوضح الكاتب أن “نظام الإنقاذ عندما عمل على توزيع المناصب الوزارية تخلى عن الشعارات المرفوعة، مثل ‘المشروع الحضاري’… لصالح التمكين”. لم يكن “التمكين” محصورًا في توزيع المناصب، بل كان عملية ممنهجة للفصل التعسفي لمئات الآلاف من العاملين في الخدمة المدنية والقوات النظامية، وهي الجريمة التي سُميت “الفصل للصالح العام”. يقدر عدد الذين فصلوا بأكثر من مائة ألف شخص في السنوات الأولى من الانقلاب.

كانت لهذه السياسة آثار عميقة على المجتمع السوداني. أولًا، أدت إلى تدمير جهاز الخدمة المدنية الذي كان يُضرب به المثل في الكفاءة والاستقامة. ثانيًا، تسببت في زيادة معدلات الفقر، حيث بلغت النسبة أكثر من 70%، مما أدى إلى هجرة مكثفة لم يشهد لها السودان مثيلًا، تقدر بأكثر من 10 ملايين نسمة. ثالثًا، أدى “التمكين” إلى اضمحلال الطبقة الوسطى، مما خلق مجتمعًا منقسمًا بين أقلية غنية وأغلبية فقيرة، وأسفر عن انحراف في الأخلاق والقيم. يوضح هذا أن “التمكين” لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل كان استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل المجتمع وتكريس سلطة التنظيم عبر السيطرة على الاقتصاد، مما يضمن بقاءه بعيدًا عن أي مساءلة أو محاسبة.

الفصل الثاني: آليات القمع والاستبداد: الأجهزة الأمنية السرية والرسمية

جهاز الأمن الشعبي: “بيت العنكبوت”

يمثل جهاز “الأمن الشعبي” الوجه الخفي لدولة الإسلامويين، وهو الجهاز الذي وصفه الكاتب بـ”بيت العنكبوت”. يكشف فتحي الضو أن هذا الجهاز كان “جهاز ظل” أيديولوجي، أُعد ليكون بديلًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في حالة انهياره. يتكون هيكله التنظيمي من دوائر متعددة، أهمها الدائرة الأولى المختصة بـ”المصادر”، ويُشرف عليها قيادي يُدعى “مساعد”. يتميز هذا الجهاز بأن قادته لا يحملون رتبًا عسكرية، بل يمارسون حياتهم المدنية بشكل عادي، مما يمنحهم غطاءً للتخفي والعمل السري بعيدًا عن الأضواء.

يُعتبر نظام التجنيد في هذا الجهاز عنصريًا وماديًا. يتم اختيار الكوادر بناءً على الولاء المطلق والانتماء القبلي، مع التركيز على القبائل التي تحكم السودان في نظرهم، كالشايقية والجعليين والدناقلة. يُلزم المُجندون بقسم ولاء للتنظيم والدولة الإسلامية، ويتم إغراؤهم بامتيازات مادية ووظائف مضمونة، ويتم إيهامهم بأنه لا يمكنهم الرفض بمجرد معرفتهم بوجود الجهاز. كما يكشف الكاتب أن “جهاز الأمن الشعبي” هو الذي كان يختار الأمين العام للحركة الإسلامية ويسيطر على إداراتها، وأنه كان يشرف على الانتخابات الدورية ويقوم بتزويرها لضمان فوز مرشحيه.

تكشف الوثائق أن “الأمن الشعبي” كان مسؤولًا عن ممارسات تعذيب وحشية في “بيوت الأشباح” التي كان نافع علي نافع أحد مخترعيها. هذه الممارسات كانت ممنهجة، وتضمنت استخدام أسلحة محرمة دوليًا. يروي أحد المصادر في كتاب “بيت العنكبوت” أنه تدرب على سلاح كيميائي يُسمى

AGL، يطلق قذائف غازية تسبب جفافًا شديدًا وموتًا سريعًا دون ترك أثر. هذه الأفعال الوحشية كانت تهدف إلى ترهيب المعارضين وإخضاع المجتمع، وتؤكد أن النظام لم يكن يتردد في استخدام أشد أشكال العنف لضمان بقائه في السلطة.

جهاز الأمن والمخابرات الوطني: “الطاعون”

على النقيض من الجهاز السري، كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو الواجهة الرسمية التي وصفت بـ”الطاعون” الذي فتك بالدولة. يوضح التقرير أن هذا الجهاز كان يمثل “دولة داخل دولة”، يمتلك ميزانية ضخمة تفوق 70% من ميزانية الدولة في بعض الأحيان. كان دوره يتجاوز المهام الأمنية التقليدية، حيث سيطر على مفاصل الاقتصاد عبر شركات ومؤسسات تابعة له.

آليات التحكم بالمال والإعلام والمجتمع:

المال: سيطر الجهاز على قطاعات اقتصادية حيوية، منها الذهب (شركة سودامين) والاتصالات (زين، سوداتل) والصناعة (جياد) والعقارات. يذكر الكاتب أن شركة “وادي هور” كانت مملوكة بالكامل للجهاز، بينما كانت “زادنا” شراكة بين الجيش والأمن ورجال الأعمال، مما يؤكد تغلغل الأجهزة الأمنية في الاقتصاد الوطني بشكل كامل. هذا التحكم الاقتصادي ضمن للجهاز تمويلًا ذاتيًا جعله مستقلاً عن رقابة الدولة، وكرس فسادًا عميقًا.

الإعلام: قام الجهاز بإنشاء مراكز بحثية وواجهات إعلامية، مثل مركز “روان” ومركز “الرؤيا” لقياس الرأي العام، بهدف توظيفها لصالح أجندته الأمنية والسياسية. كما كان يُرسل تقارير يومية واستراتيجية لرئاسة الجمهورية ووزراء الدفاع والداخلية، مما يؤكد دوره في توجيه سياسات الدولة داخليًا وخارجيًا.

المجتمع: كانت هيئة الأمن المركزي التابعة للجهاز مسؤولة عن العمل الميداني، بما في ذلك المراقبة والتفتيش والاعتقال والاستجواب. كانت هذه الهيئة تزرع مصادرها وعملائها داخل الأحزاب السياسية، والحركات المسلحة، والنقابات، والجامعات، وحتى المساجد والكنائس، بهدف إضعافها واختراقها.

التعاون الأمني مع أجهزة استخبارات أجنبية:

يكشف فتحي الضو عن تناقض صارخ في سياسة النظام الخارجية، حيث كان الخطاب الرسمي يهاجم أمريكا، في حين كانت هناك علاقة تعاون أمني سري مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). يوضح التقرير أن هذا التعاون بدأ بعد محاولة اغتيال مبارك، وازداد بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث قدم الجانب السوداني معلومات استخباراتية عن تنظيمات إرهابية. هذا التعاون كان يهدف إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل التخلص من “الإرث الثقيل” الذي خلفته استضافة بن لادن. يتضح أن النظام كان مستعدًا للتخلي عن شعاراته الأيديولوجية مقابل ضمان بقائه في السلطة، مما يجعله مثالًا كلاسيكيًا على النفاق السياسي.

قوات الدعم السريع

نشأت قوات الدعم السريع كذراع مسلح للنظام الإسلاموي، وتطورت من “الجنجويد” إلى “قوات حرس الحدود” ثم إلى قوات رسمية. يشير التقرير إلى أن استراتيجية الجهاز الأمني كانت تتمثل في تأجيج العنصر القبلي في دارفور عبر هذه القوات، بهدف التشويش على البعد السياسي للصراع وتفريغ دعاوي الحركات المسلحة حول التهميش. تم تجنيد عناصرها وتدريبها على عجل، ومنح رئيسها محمد حمدان دقلو “حميدتي” رتبة عميد دون تأهيل عسكري.

كانت هذه القوات أداة قمعية في يد النظام، حيث كانت مسؤولة عن عمليات عنف وانتهاكات حقوق إنسان في مناطق النزاع. كما أن النظام استخدمها كورقة سياسية في تحالفاته الخارجية، مثل المشاركة في حرب اليمن. يوضح هذا أن النظام كان يتبنى استراتيجية “التوظيف العسكري” للقبائل، مما أدى إلى خلق قوة مسلحة موازية للجيش، وهو ما تسبب في توتر مستمر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، كان له تداعيات خطيرة على استقرار البلاد لاحقًا.

الفصل الثالث: تشريح شبكات الفساد وصراع الكواليس

فساد الدولة: وثائق الفساد المالي واستخدام المال للسيطرة

كان الفساد المالي ركيزة أساسية لنظام الحركة الإسلاموية، ولم يكن مجرد نتيجة جانبية، بل كان أداةً ممنهجة للسيطرة والتمكين. يوضح الكاتب أن “المال” كان عنصراً أساسياً في استراتيجية الفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق. كان الجهاز يسيطر على قطاعات حيوية مثل الذهب والاتصالات، ويديرها من خلال شركات واجهة، مما سمح له بجمع ثروات هائلة.

يظهر فتحي الضو كيف أن هذه الثروات كانت تُستخدم لترسيخ نفوذ النظام. فمن خلالها، كانت الأجهزة الأمنية قادرة على “استخدام هذه الوسيلة مع أصدقائهم وأعدائهم معاً”. هذا يعني أن المال لم يكن فقط لتمويل الجهاز، بل أيضًا لشراء الولاءات، وتصفية الخصوم، وتوطيد سلطة الحاكمين. يكشف التقرير أن فساد النظام كان متشعبًا، حيث يشير إلى “فساد المافيا الثلاثية” الذي يضم شخصيات نافذة في الدولة مثل عماد الدين حسين، وعبد العزيز عثمان، وعبد الباسط حمزة، وعباس البشير شقيق الرئيس المعزول.

التمكين السياسي وصراع النخبة: “خيوط العنكبوت”

لم يكن النظام الإسلاموي كيانًا متماسكًا، بل كان مسرحًا لصراعات داخلية محتدمة على السلطة والنفوذ. يصف الكاتب هذه الصراعات بأنها “خيوط العنكبوت” التي تتآكل من الداخل. من أبرز هذه الصراعات:

صراع الترابي والبشير (المفاصلة): كانت المفاصلة في عام 1999 هي ذروة الصراع بين العراب الأيديولوجي حسن الترابي والواجهة التنفيذية عمر البشير. هذا الصراع كان حول السيطرة على الحركة والدولة، وأدى إلى انقسام الحركة الإسلامية إلى جناحين: المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. يوضح الكاتب أن الترابي استشعر أن تلاميذه “الحواريين” تآمروا عليه واستأثروا بالسلطة، مما دفعه إلى كشف أسرارهم والاعتراف بـ”خطأ” الانقلاب العسكري.

صراع علي عثمان ونافع علي نافع: يصف الكاتب صراعًا خفيًا بين علي عثمان محمد طه ومجذوب الخليفة، الذي كان يطمح لوراثة عرش السلطة. كما يظهر تنافس نافع علي نافع، الذي حاول تغطية “تواضع إمكاناته وضعف مقدراته الشخصية” بأسلوب “الصدمة الفجائية” و”لغة حادة”.

صراع صلاح قوش وطه عثمان: يوثق كتاب “الطاعون” الصراع بين مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش ومدير مكتب الرئيس السابق طه عثمان الحسين. يوضح أن هذا الصراع كان مدفوعًا بالطموح الشخصي والسعي للسيطرة على السلطة، وأنه انتهى بسجن قوش وترحيل طه عثمان بعد أن “حذق” البشير لعبة الغريمين. هذا يوضح أن النظام كان يستهلك نفسه من الداخل عبر تصفية رموزه، وأن الولاءات كانت متقلبة وتتغير بتغير موازين القوة.

الفصل الرابع: ثورة ديسمبر ومآلاتها: سقوط الطوطم وصعود الجنرالات

الثورة ومآثرها الثلاثة

يحلل فتحي الضو ثورة ديسمبر 20182019 كحدث تاريخي مفصلي، ويرى أنها حققت ثلاث قضايا جوهرية في تاريخ السودان الحديث :

وضعت حدًا للانقلابات العسكرية: يرى الكاتب أن الثورة كسرت حلقة الانقلابات العسكرية التي رزح السودان تحت وطأتها، وبلغت رقمًا قياسيًا.

أنهت ظاهرة الطائفية السياسية: اعتبر الكاتب أن الثورة، بوصفها “ثورة وعي”، بدأت في إنهاء الطائفية السياسية، على الرغم من أن الطائفية الاجتماعية لا تزال قائمة.

قبرت الإسلام السياسي والدولة الدينية: يرى الضو أن ممارسات النظام لثلاثة عقود كانت كفيلة بأن تسبب قطيعة أبدية مع فكرة “الإسلام السياسي” والدولة الدينية، وأن هذا كان أهم إنجاز للثورة.

رغم هذا التفاؤل، تظهر التطورات اللاحقة أن هذه “المآثر” كانت أكثر هشاشة مما بدا عليه. إن الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان في أكتوبر 2021، والحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، يثبتان أن “الطوطم” لم يسقط تمامًا، وأن أذرع النظام الأمنية والعسكرية بقيت قوية، وأن الثورة لم تنجح في تفكيك “الدولة العميقة”.

صعود الجنرالات والتحالفات الخارجية الجديدة

بعد سقوط نظام البشير، استمر صراع النفوذ، ولكن هذه المرة بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “حميدتي”. يكشف كتاب “الطوطم المجمع” عن تحالفاتهما الخارجية التي تهدف إلى الحصول على شرعية دولية ومكاسب مادية، بعيدًا عن المصالح الوطنية.

آري بن مينياش وإسرائيل: يكشف الكاتب عن دور الوسيط الإسرائيلي الكندي، آري بن مينياش، الذي عمل على توطيد علاقته بالجنرالين منذ وجودهما في دارفور. كان بن مينياش يسعى لتحسين صورتهما دوليًا، وروج للقاءات سرية بينهما وبين مسؤولين إسرائيليين، وهو ما حدث بالفعل بين البرهان ونتنياهو في عنتيبي. يشير الكاتب إلى أن إسرائيل كانت مهتمة بالسودان منذ استقلاله، وأنها كانت تسعى لتقسيمه إلى “دويلات صغيرة، كما يوغسلافيا السابقة”، مستغلةً “الضلع الرخو” في دارفور.

حميدتي وروسيا: يوثق الكاتب زيارة حميدتي إلى روسيا عشية الحرب على أوكرانيا، ويوضح أن حديثه الصحفي بعد العودة كان “أجوفًا”، يكشف عن “جهله الذي يمشي على قدمين”. هذا يبرز أن التحالفات الخارجية للجنرالات كانت مبنية على مصالح شخصية وعسكرية بحتة (مثل صفقات التسليح)، لا على رؤية استراتيجية لدولة وطنية.

تُظهر هذه التحالفات أن الجنرالين لم يتعلموا من أخطاء النظام السابق، وأنهم يكررون نفس النهج في الاستعانة بأطراف خارجية لترسيخ سلطتهم، مما يضع البلاد في مسار خطير من التشرذم والصراعات المستمرة.

الخلاصة: من الاستبداد إلى العدالة: الدروس المستخلصة

يُمكن القول إن التجربة السودانية مع الحركة الإسلاموية، كما يوثقها فتحي الضو في مؤلفاته، هي قصة “أمنوقراطية” استغلت الدين والقبلية لإنشاء “دولة عميقة” موازية، تتحكم في المال والسلطة عبر أجهزة سرية ورسمية. لم يكن النظام مجرد حكم استبدادي تقليدي، بل كان بنية معقدة ومترابطة، تتناقض فيها الشعارات المعلنة مع الممارسات السرية، وتُستهلك فيها النخب نفسها في صراعات دامية على النفوذ.

إن فشل ثورة ديسمبر في تحقيق أهدافها الجذرية، يعود بشكل رئيسي إلى عدم قدرتها على تفكيك هذه الدولة العميقة بشكل كامل. فصعود الجنرالات وتحالفاتهم الخارجية يعكس أن العقلية الأمنية لا تزال هي المحرك الرئيسي للمشهد السياسي، وأن العصبة القديمة لم تنته، بل تحولت وتلبست أشكالًا جديدة.

التوصيات:

بناءً على التحليل المعمق، يستلزم الخروج من هذه الحلقة المفرغة اتخاذ خطوات جذرية تتجاوز مجرد تغيير الوجوه في السلطة.

المحاسبة والعدالة: لا يمكن بناء دولة ديمقراطية مستقرة دون “المحاسبة” و”العدالة”. يجب تقديم كل من ثبت تورطه في جرائم القتل والتعذيب والفساد للمحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة.

تفكيك البنية الأمنيةالاقتصادية: يجب تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية، وإخضاع الجهاز الرسمي لسلطة مدنية، وإنهاء سيطرته على الاقتصاد، بما يضمن شفافية في إدارة موارد الدولة.

بناء المؤسسات الوطنية: يتطلب الأمر بناء مؤسسات وطنية قوية ومستقلة، بعيدة عن الولاءات الحزبية أو القبلية، وأن تكون الديمقراطية هي الأساس الوحيد للعملية السياسية، لضمان عدم تكرار مأساة الاستبداد مرة أخرى.

المصدر: صحيفة الراكوبة