مقدمة: الجذور التاريخية للعلاقة المصريةالسودانية وتشكيل الأطراف السياسية

تتسم العلاقة بين مصر والسودان بجذور تاريخية عميقة ومتشابكة، شكلت على مدى قرون إطارًا للتعاون والصراع، ومهدت الطريق لتفاعلات سياسية معقدة في فترة ما بعد الاستقلال. لم يكن الصراع على النفوذ في السودان بعد استقلاله حدثًا مفاجئًا، بل كان امتدادًا منطقيًا وصريحًا للتنافس الذي حكم العلاقة بين القوتين الاستعماريتين، بريطانيا ومصر، خلال فترة الحكم الثنائي التي امتدت من 1899 إلى 1956.

خلال هذه الفترة، عملت السياسة البريطانية على إرساء سياسات تهدف إلى فصل السودان عن مصر، وذلك بهدف الحد من تنامي النفوذ المصري وتقليل الكلفة الإدارية. تجسد هذا التوجه في عزل الجنوب عن الشمال من خلال سياسات إدارية وتشجيع التبشير المسيحي، وكذلك في تأسيس جيش محلي بديل للجيش المصري. في المقابل، ظلت مصر تسعى للحفاظ على وحدة وادي النيل، معتبرة السودان جزءًا لا يتجزأ منها.

شهدت فترة الأربعينيات من القرن العشرين، وهي مرحلة محورية في تاريخ السودان الحديث، تأسيس الأحزاب السياسية التي تبنت مواقف متباينة تجاه هذا التنافس الخارجي. نتج عن هذا التنافس ظهور تيارين رئيسيين:

-

التيار الوحدوي: دعا هذا التيار إلى الوحدة مع مصر، ومثلته أحزاب مثل الحزب الوطني الاتحادي بقيادة إسماعيل الأزهري. كان هذا الحزب مرتبطًا تاريخيًا بطائفة الختمية التي يرأسها السيد علي الميرغني، وكانت تربطه علاقات وثيقة مع الحكومة المصرية. تأسس هذا الحزب فعليًا في القاهرة عام 1953 نتيجة لاندماج عدة أحزاب اتحادية.

-

التيار الاستقلالي: دعا هذا التيار إلى الاستقلال الكامل عن كل من بريطانيا ومصر. قادته الحركة المهدية وحزب الأمة القومي الذي تأسس في فبراير 1945 تحت رعاية الإمام عبد الرحمن المهدي. كان هذا التيار يحظى بدعم بريطاني في مساعيه لمواجهة النفوذ المصري، وقد كان الإمام عبد الرحمن المهدي نفسه يتعامل بحذر مع الحكم الثنائي، حيث ضيقت عليه بريطانيا في البداية ثم تقربت منه لجعله منافسًا للختمية المدعومة من مصر.

إلى جانب هذين القطبين التقليديين، برزت قوى سياسية حديثة أخرى، كان أبرزها الحزب الشيوعي السوداني. تأسس الحزب في منتصف الأربعينيات، وكان امتدادًا للحزب الشيوعي المصري، لكنه سرعان ما اختلف معه ورفض فكرة وحدة وادي النيل بسبب توتر علاقته مع حكومة ثورة يوليو 1952 في مصر. هذا الانقسام الأولي أسس لانقسام سياسيطائفي عميق في السودان، وجعل الساحة الداخلية ملعبًا لتنافس القوى الإقليمية والدولية.

إن المصالح المصرية في السودان ليست حديثة العهد، بل هي محددات ثابتة ومتجذرة في التاريخ. يمثل السودان عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا لمصر، حيث يقع في موقع جيوسياسي حيوي كحلقة وصل بين شمال ووسط إفريقيا. تتمحور أبرز المصالح المصرية حول الأمن المائي (ضمان التحكم في منابع النيل)، والاستقرار الأمني على الحدود المشتركة، والمصالح الاقتصادية التي تشمل الاستثمار والتبادل التجاري. هذه المصالح الدائمة هي المحرك الرئيسي للسياسة المصرية تجاه السودان، وقد انعكست في طبيعة الدعم الذي قدمته مصر للأطراف السودانية المختلفة عبر الحقب التاريخية.

الجدول 1: القوى السياسية السودانية الرئيسية وعلاقاتها الخارجية (19451958)

الفصل الأول: عصر جعفر النميري (19691985): من التنافس الأيديولوجي إلى التكامل الاستراتيجي

شكلت فترة حكم الرئيس جعفر النميري نقطة تحول حاسمة في طبيعة النفوذ المصري في السودان. فبعد أن كانت العلاقة محكومة بالصراع الأيديولوجي بين تيارين موالين لطرفين خارجيين، أتاحت التحولات الداخلية في السودان فرصة لمصر لترسيخ نفوذها بشكل مباشر وأكثر عمقًا.

بدأ النميري حكمه عام 1969 بانقلاب عسكري عرف باسم “ثورة مايو”، وقد حظي بدعم قوي من قوى قومية ويسارية، كان أبرزها الحزب الشيوعي السوداني. كان الحزب الشيوعي في تلك الفترة يمثل قوة سياسية منظمة ومؤثرة في الساحة السودانية. إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلًا. ففي عام 1971، قام الشيوعيون بمحاولة انقلاب فاشلة ضد النميري بقيادة الرائد هاشم العطا. أدت هذه المحاولة إلى تصفية قادة الحزب الشيوعي البارزين، مثل عبد الخالق محجوب وهاشم العطا وجوزيف قرنق.

كان هذا الحدث بمثابة فرصة تاريخية لمصر لتعزيز نفوذها في الخرطوم. فبعد القضاء على الحزب الشيوعي، تحول النميري بشكل براغماتي عن حلفائه السابقين وبدأ في البحث عن دعم خارجي جديد لتعزيز حكمه. وجد هذا الدعم في مصر تحت قيادة الرئيس أنور السادات، الذي كان يعتمد على قومية عربية مضادة لليسار. هذا التحول الأيديولوجي المشترك بين النميري والسادات مهد الطريق لتحالف وثيق بين البلدين، وفتح الباب أمام نفوذ مصري مباشر تجاوز مرحلة التنافس القديمة.

تجسد هذا النفوذ في إطار مشاريع تكاملية واسعة النطاق:

-

ميثاق طرابلس (1969): كان هذا الميثاق أولى خطوات التعاون، حيث وقعه النميري مع الرئيس جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذافي بهدف إنشاء اتحاد بين الجمهوريات الثلاث في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

-

ميثاق التكامل المصريالسوداني (1982): يمثل هذا الميثاق ذروة النفوذ المصري في عهد النميري. نص الميثاق على تحقيق تكامل اقتصادي واسع، شمل التخطيط، والتنمية، والتجارة، بالإضافة إلى اتفاقيات في المجالات العسكرية والاجتماعية والثقافية. كان الهدف المعلن من هذا التكامل هو خلق قوة كبيرة في المنطقة وتشكيل قاطرة لنهضة عربية أفريقية.

على الرغم من قوة هذا التحالف على المستوى الرسمي، إلا أن التحليل يوضح أن النفوذ المصري في تلك الفترة كان نفوذًا وظيفيًا مدفوعًا بالحاجة البراغماتية للنميري أكثر من كونه نتيجة لتوحد شعبي حقيقي. ففي حين أن مشاريع التكامل كانت طموحة، إلا أنها ظلت في الغالب إطارًا نظريًا ولم تتحقق بالكامل. على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقيات كبرى مثل اتفاقية مياه النيل 1959 قبل هذه الفترة، مما يضع تساؤلًا حول ما إذا كان النفوذ المصري في تلك الحقبة يعتمد على الرغبة في التكامل بقدر ما يعتمد على حاجة النميري للدعم الخارجي للبقاء في السلطة. لقد كان النفوذ المصري في هذه الفترة نتيجة لعاملين رئيسيين: حاجة النميري لدعم خارجي بعد مواجهته مع الشيوعيين، ورغبة مصر في ترسيخ نفوذها الاستراتيجي في منطقة وادي النيل.

الجدول 2: أبرز اتفاقيات التكامل المصريالسوداني في عهد النميري

الفصل الثاني: عهد عمر البشير (19892019): من التوتر إلى الشراكة البراجماتية

تُعد حقبة حكم الرئيس عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود، واحدة من أكثر الفترات تذبذبًا في العلاقات المصرية السودانية، حيث انتقلت من مرحلة التوتر الشديد إلى مرحلة من التعاون البراجماتي. بدأت هذه الحقبة بتدهور غير مسبوق في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، أشبه بـ”حرب باردة حقيقية”.

أدى انقلاب البشير المدعوم من الحركة الإسلامية بقيادة الدكتور حسن الترابي عام 1989 إلى تغيير جذري في التوجه السياسي للسودان، مما أثار قلق مصر بشكل كبير. تجسد التوتر في العديد من الملفات الشائكة:

-

قضية حلايب وشلاتين: أعاد البشير إثارة قضية مثلث حلايب وشلاتين الحدودي عام 1991، مؤكداً ملكية السودان للمنطقة، مما أدى إلى أزمة حدودية حادة.

-

محاولة اغتيال الرئيس مبارك: اتهمت القاهرة الخرطوم بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. أدى هذا الاتهام إلى فرض عزلة دولية على نظام البشير، مما كان له تداعيات خطيرة على علاقاته الخارجية.

مع بداية الألفية الجديدة، بدأت العلاقات في التحسن بشكل كبير بعد انشقاق نظام الإنقاذ وخروج الترابي من الحكم عام 2000. كان هذا الانفراج يعكس تحولًا براجماتيًا في سياسة نظام البشير الذي أصبح أضعف وأكثر عزلة، مما أتاح لمصر فرصة لمد جسور التعاون من جديد.

كانت زيارة الرئيس مبارك التاريخية إلى الخرطوم في عام 2003، بعد انقطاع دام 13 عامًا، بداية لصفحة جديدة في العلاقات. من أبرز مخرجات هذا التحسن كانت

اتفاقية الحريات الأربع في عام 2004، والتي هدفت إلى تعزيز التكامل وتسهيل حركة المواطنين والاستثمار في مجالات التملك، والتنقل، والإقامة، والعمل.

يُظهر تحليل هذه الفترة أن النفوذ المصري كان دفاعيًا أكثر منه هجوميًا، فمصر لم تسع إلى الهيمنة أو الوحدة الكاملة، بل ركزت على تأمين مصالحها الأساسية وتجنب المخاطر. على سبيل المثال، لم يتم تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع بالكامل من الجانب المصري، حيث بقيت تأشيرات الدخول للسودانيين سارية بشكل جزئي. هذا الأمر يشير إلى أن النفوذ كان محكومًا بحدود المصلحة المشتركة، ولم يكن يعكس رغبة في التكامل العميق.

برزت خلال هذه الحقبة قضية محورية أثرت بشكل كبير على طبيعة العلاقة بين البلدين، وهي قضية سد النهضة الإثيوبي. أصبح هذا الملف عاملاً حاسمًا في إعادة تشكيل العلاقة، حيث تبنى البلدان موقفًا موحدًا ضد الإجراءات الأحادية لإثيوبيا. كما أن ملف انفصال الجنوب أثار تحفظًا مصريًا في البداية، خوفًا من تداعياته على الأمن المائي ووحدة السودان، لكن مصر تحولت تدريجيًا للتعامل مع الأمر الواقع.

الجدول 3: عوامل التوتر والتعاون في العلاقات المصريةالسودانية (19892019)

الفصل الثالث: فترة عبد الفتاح البرهان (2019حتى الآن): النفوذ في سياق الأزمة الوجودية

شهدت فترة ما بعد ثورة ديسمبر 2018 تطورًا نوعيًا في طبيعة النفوذ المصري في السودان، حيث تحول من مرحلة الشراكة البراجماتية إلى مرحلة التحالف الوجودي. أدت الأزمة السياسية العميقة في السودان، التي توجت باندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى تزايد النفوذ المصري بشكل مباشر وعلني.

منذ سقوط نظام البشير، أكدت مصر على احترامها لخيارات الشعب السوداني وحرصها على استقرار السودان ووحدته. تجسدت جهودها في هذه المرحلة في استضافة مؤتمرات للشركاء الإقليميين في عام 2019 ، ودعمها للعملية الانتقالية من خلال نقل خبراتها في هذا المجال.

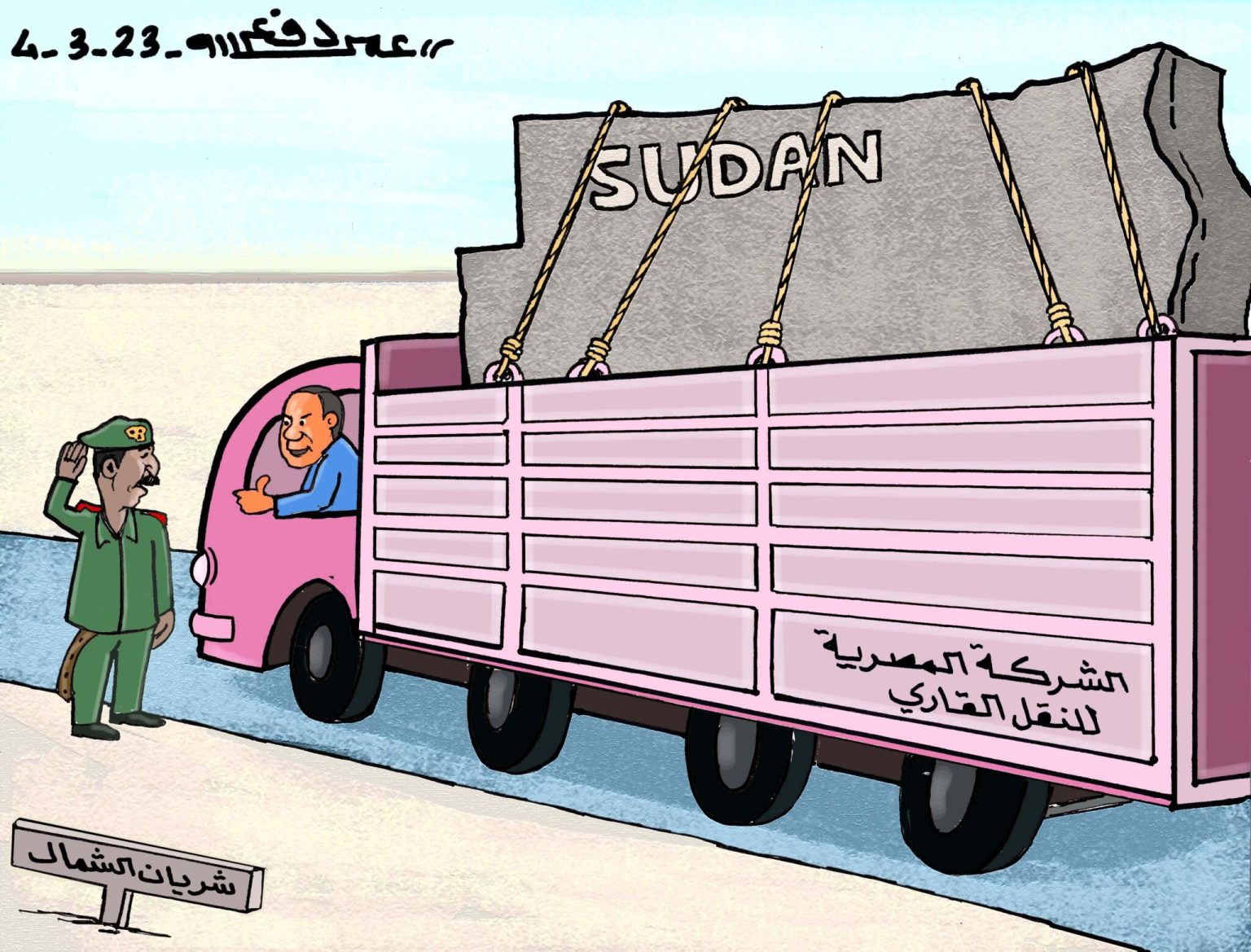

مع اندلاع الحرب المدمرة في 2023، أصبح الموقف المصري أكثر وضوحًا. فقد أعلنت مصر بشكل صريح وعلني دعمها للقيادة العسكرية السودانية برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا. هذا الدعم المباشر للجيش السوداني يأتي من قناعة مصر بأن الجيش هو المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة الدولة السودانية، وأن انهياره يمثل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري.

تجسد هذا النفوذ في العديد من الأبعاد:

-

الدعم الإنساني والسياسي: قدمت مصر مساعدات إنسانية واسعة واستقبلت ملايين اللاجئين السودانيين. كما تبنت موقفًا دبلوماسيًا يرفض مساواة الجيش بأي طرف آخر في الصراع، معتبرة أن ذلك يضعف مؤسسة الدولة.

-

الأمن المائي: أصبحت قضية سد النهضة عاملاً محفزًا رئيسيًا لهذا التحالف. حيث أصبحت مصر والسودان يقفان “جبهة واحدة” في مواجهة الإجراءات الإثيوبية الأحادية. يرى كلا البلدين أن استقرار السودان ووحدة موقفه أمر حاسم لحماية حقوقهما المائية.

-

المصالح الاقتصادية: ترى مصر أن استقرار السودان ضروري لضمان موارد اقتصادية رخيصة، لا سيما في مجال الأمن الغذائي. كما أن الشركات المصرية تستعد للعب دور كبير في مشاريع إعادة الإعمار، مما يعزز النفوذ الاقتصادي لمصر على المدى الطويل.

يُظهر هذا التحليل أن النفوذ المصري في هذه الفترة هو الأكثر مباشرة وعلانية، وهو نفوذ “تحالف وجودي” يهدف إلى منع تفكك الدولة السودانية، الذي تعتبره مصر تهديدًا لأمنها القومي. إن ضعف السودان وتزايد التهديدات الإقليمية (مثل سد النهضة) أجبر مصر على التدخل بشكل حاسم، ليس حبًا في نظام عسكري معين، بل لضمان بقاء كيان الدولة السودانية نفسه كحاجز أمني واستراتيجي. كما أن النفوذ المصري اليوم يتنافس مع قوى إقليمية أخرى، مثل الإمارات التي تدعم قوات الدعم السريع، مما يجعل من الصراع السوداني امتدادًا لصراعات جيوسياسية أوسع في المنطقة.

الجدول 4: المصالح المصرية الرئيسية في السودان (عهد البرهان)

الخلاصة والتحليل المقارن: تقييم حجم النفوذ المصري

لم يكن حجم النفوذ المصري في السودان ثابتًا على الإطلاق، بل كان يتكيف باستمرار مع المتغيرات الداخلية في الخرطوم والسياقات الجيوسياسية الإقليمية. يمكن وصف هذا النفوذ بأنه نفوذ وظيفي يتناسب طرديًا مع درجة ضعف وتهديدات الدولة السودانية.

يمكن تلخيص تطور طبيعة النفوذ المصري في الفترات الثلاث على النحو التالي:

-

في عهد النميري: كان النفوذ أيديولوجيًا في البداية (من خلال القومية العربية)، ثم تحول إلى نفوذ براجماتي بعد مواجهة النميري مع الحزب الشيوعي. اعتمد النفوذ بشكل كبير على حاجة النميري للدعم من أجل البقاء في السلطة، وتجسد في مشاريع “تكامل” طموحة لكنها لم تتحقق بالكامل.

-

في عهد البشير: كان النفوذ في هذه الفترة دفاعيًا ودبلوماسيًا في المقام الأول، ويتأثر بالمد والجزر الأيديولوجي بين نظام البشير القائم على الإسلام السياسي والنظام المصري. كان التركيز على توازن المصالح، خاصةً في مواجهة التحديات الجديدة مثل سد النهضة، بدلاً من السعي للوحدة أو الهيمنة.

-

في عهد البرهان: يمثل النفوذ في هذه المرحلة أعلى درجاته من حيث المباشرة والعلانية، وهو نفوذ استراتيجي ووجودي. لم يعد الأمر يتعلق بالتكامل أو الشراكة، بل بدعم كيان الدولة السودانية نفسه في مواجهة خطر التفكك الداخلي والتهديدات الخارجية المشتركة، وعلى رأسها سد النهضة.

العوامل التي تحكم السياسة المصرية تجاه السودان يمكن تقسيمها إلى ثابتة ومتغيرة:

-

العوامل الثابتة: تمثل المصالح الحيوية لمصر، مثل الأمن المائي المرتبط بنهر النيل، والأمن القومي المتمثل في استقرار الحدود، والمصالح الاقتصادية التي تضمن الموارد الغذائية والاستثمار. هذه العوامل هي المحركات الدائمة للسياسة المصرية.

-

العوامل المتغيرة: تشمل الأيديولوجيا الحاكمة في الخرطوم (مثل صراع القومية مقابل الإسلام السياسي)، والسياق الجيوسياسي الإقليمي والدولي الذي يفرض منافسين جددًا على الساحة (مثل الإمارات).

لم ينجح النفوذ المصري في تحقيق “الوحدة” التي كانت تطمح إليها مصر في البداية، ولكنه نجح في تأمين المصالح الحيوية لمصر، غالبًا عن طريق دعم الأنظمة القوية والمستقرة، حتى لو كانت أيديولوجيتها مختلفة. اليوم، يبدو أن النفوذ المصري أكثر انخراطًا من أي وقت مضى، لأن التحديات التي يواجهها السودان هي تحديات وجودية لمصر نفسها. هذا يجعل من دعم الدولة السودانية ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، ويزيد من أهمية وفاعلية النفوذ المصري في الحقبة الراهنة.

الجدول 5: تقييم مقارن لحجم النفوذ المصري في السودان

المصدر: صحيفة الراكوبة