✒️دكتور الوليد آدم مادبو

في هذا المقال، أحاول جاهدًا أن التمس أحد أكثر الأسئلة إيلامًا في الحياة الثقافية العربية والإسلامية المعاصرة: لماذا نرى اليسار العربي وقد أنجب الرواية العاطفية واللوحة الفنية والقصيدة الثورية، بينما ظل اليمين الإسلامي، رغم كثافة جمهوره ونقاء طويّة بعض رموزه، أسيرًا لحواشي الفقهاء، لا يخرج من سجن الورق إلا إلى المنبر للوعظ أو الميدان للتجييش؟ هل هو فشل في التربية الجمالية؟ أم أن وراء الأكمة فصامًا معرفيًا أعمق، تراكم عبر عقودٍ من القطيعة بين العقل والروح، بين الدين كحاجة وجودية، والفن كوسيلة خلاص أبدي؟

هذه الأسئلة ليست اجتهادًا ثقافيًا عابرًا، بل محاولة لفهم الجذر النفسيالتاريخي الذي أدّى إلى هذا الانفصال المدمر في بنية المجتمعات العربية والإسلامية: فبينما أنتجت نخب اليسار العربي جيلًا من الروائيين والشعراء والمخرجين، فإنها فشلت في بناء خطاب ديني معقول، تاركة الجماهير نهبًا للوعظ، تمامًا كما عجزت نخب اليمين عن تخيل العالم، مستعيضة عن المعنى بالتحريم، وعن الجمال بالفتوى.

*لا شك أن النظام التعليمي الاستعماري قد أحدث “شرخًا إبستمولوجيًا” في الذات العربيةالإسلامية*، التي لم تكد تحسم الصراع الفقهي بين مدرستي النقل والعقل، حتى فاجأتها الحداثة. فبين الخلاوي ومدارس الفرنجة، نشأ عقلٌ مزدوج: يعبد الله صباحًا ويحلّل معادلة كيميائية مساءً، دون أن يفكر أن الإبداع يمكن أن يكون وجهًا من وجوه العبادة. بهذا المعنى، لم يكن الانفصال بين “العلوم الشرعية” و”العلوم الوضعية” مجرد تقسيم أكاديمي، بل كان إعلان طلاق بين الإيمان والخيال، بين النص والقصيدة، بين المسجد والمسرح.

*لقد فشل “المشروع الحضاري” في السودان مثلًا، ليس فقط لأنه تبنى العنف السياسي، بل لأنه عجز عن خلق أسئلة جمالية وعن معالجة تلكم القطيعة المعرفية.* لم نرَ شاعرًا إسلاميًا يُدهشنا منذ البردوني، ولا روائيًا يحمل همّ “المعنى”، ولا سينمائيًا يحاور الرموز. لعل السبب أنّ اليمين قد استبدل التأويل بالتفسير، واستأنس بالموروث خوفًا من التجديد، وخاف الخيال لأنه ارتجف أمام النصوص المغلقة. وفي المقابل، أنتج اليسار العربي شعرًا، ورسمًا، وفكرًا، لكنه أخفق في ملامسة الروح الشعبية، وظلّ حبيس برج نخبوي لا يخاطب وجدان الجماهير المتديّنة.

*هنا تكمن دعوتي لعقلانية تأويلية*: ليست في إخراج الدين من الحياة، كما يطالب بعض الحداثيين، ولا في إقحامه على تفاصيلها بشكل تعسفي، كما يفعل الإسلامويون، بل في إعادة ترتيب العلاقة بين الزمني والروحي، بين النص والواقع، على أسس عقلانية تأويلية مؤسسية. يمكن أن نسميها علمانية، إذا شئنا، لكن على أن تكون علمانية “وجدانية”، لا باردة ولا نافية، بل تُقرّ بالتمايز بين المقدّس والدنيوي، دون أن تُحيل أحدهما إلى عدوٍّ للآخر.

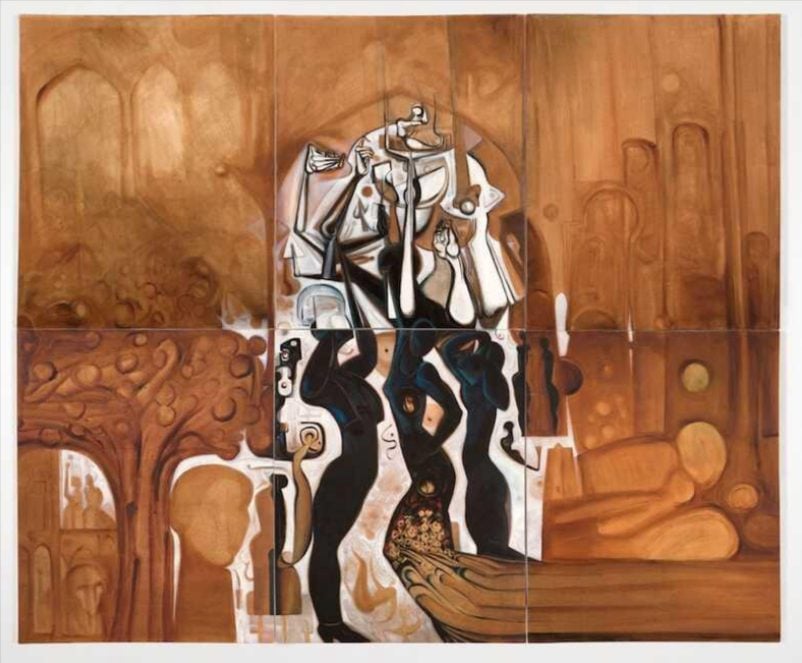

*لا يكون الخلاص في إقصاء الدين من المخيلة، بل بإعادة دمجه في مشروع إنساني جماليأخلاقي.* بول ريكور، نصر حامد أبو زيد، حتى غاستون باشلار… كلهم دعوا إلى أن يكون التأويل طريقًا للجمال، لا للهروب من النص. ولذلك، لا بد من خلق يسار روحي، أو يمين لديه قدرة وجرأة على الخيال، يتجاوز الانقسام، دون أن يتنازل عن شروط المعنى أو الإبداع.

هنا يمكن الاستشهاد بأمثلة عربية (السياب، درويش، الطيب صالح، نجيب محفوظ، يوسف شاهين، إلخ)، وربط ذلك بتأثرهم بالحداثة الأوروبية، وبتراث إنساني عالمي لا يُنكر الروح، بل يستبطنها سياسيًا وثقافيًا ومعرفيًا. فاليسار، رغم عجزه عن تحقيق مشروع سياسي ناجز، لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، نجح في تحرير اللغة وتفجير الأسئلة الجمالية.

ختامًا، إنّ الإبداع لا يزدهر إلا في ظل هذا الانفتاح: حيث لا يكون الفقيه قاضيًا على القصيدة، ولا يُحاكم الشعر بلغة النصوص. وحيث يستطيع اليساري أن يُخاطب الإنسان لا باعتباره “مادة ثورية” فقط، بل ككائن روحي، تجرحه الكلمة وتُسعفه الصورة، وتفتنه الرؤيا الجمالية.

*ربما يكون أعظم ما خسرته أمتنا ليس الدولة، بل الخيال. وحين انقسم أبناؤها بين من يصلي ولا يبدع، ومن يبدع ولا يطمئن، ضاعت القصيدة بين المئذنة والمسرح.* ليس المطلوب أن يُصبح الفقيه شاعراً، ولا أن يُسلم الشاعر مصيره للفقه، بل أن يجتمعا في نفسٍ قادرة على التأويل، متصالحة مع هشاشتها، مؤمنة بأن الجمال ليس بدعة، وأن الروح لا تزدهر إلا في فضاءٍ حر.

المصدر: صحيفة الراكوبة