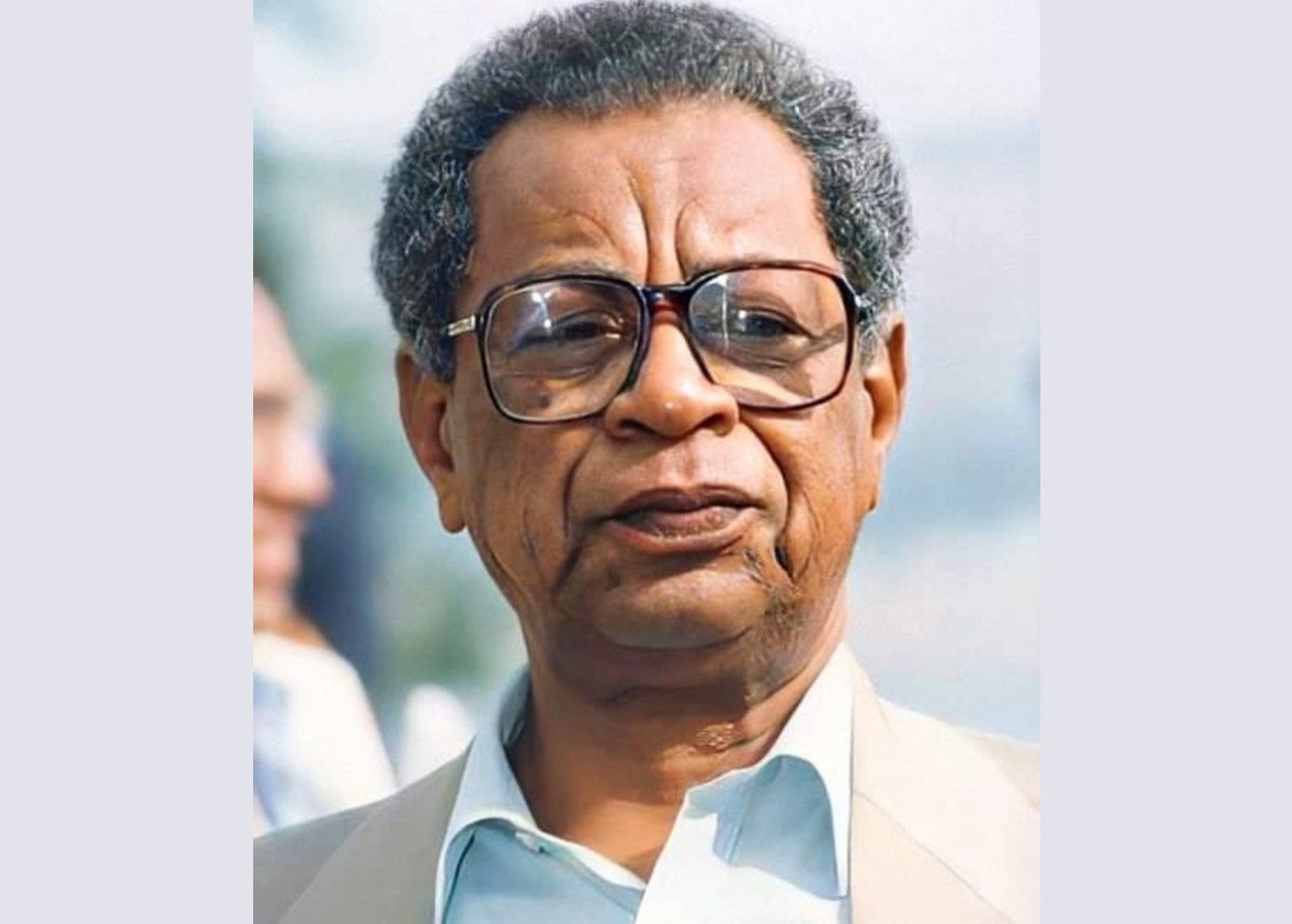

مقدمة: الطيب صالح.. أيقونة الأدب السوداني والعربي

يُعد الأديب السوداني الراحل الطيب صالح، الذي وُلد في عام 1929 وتوفي في عام 2009، واحدًا من أعظم الروائيين العرب في القرن العشرين، ويُلقّب على نطاق واسع بـ “عبقري الرواية العربية”. لم تُبنَ مكانته الأدبية الرفيعة على غزارة إنتاجه، بل على عمق وقوة أعماله القليلة التي أثارت قضايا جوهرية ومحورية. لقد تميّز أدبه بمعالجة مواضيع الهوية، والعلاقة المعقدة بين الشرق والغرب، والتمازج الفريد بين الواقع المعيش والبعد الأسطوري والرمزي. يسعى هذا التقرير إلى تقديم دراسة استقصائية معمقة تتجاوز السرد التقليدي لسيرته الذاتية، وتحليلًا نقديًا لأعماله الرئيسية، وتقييمًا لإرثه الثقافي الذي ما زال حيًا ومؤثرًا في المشهد الأدبي حتى اليوم.

الفصل الأول: السيرة والتكوين.. من ضفاف النيل إلى العالمية

النشأة والجذور

نشأ الطيب صالح في بيئة بسيطة وملهمة، حيث وُلد في قرية كرْمَكول، شمال السودان، وهي قرية تنتمي إلى قبيلة الركابية. أمضى طفولته هناك، وسط مجتمع زراعي يتميز ببساطته وتماسك أفراده، وتنتشر فيه قيم دينية وصوفية عميقة. شكلت هذه الخلفية الريفية الخصبة، التي احتضنتها ثقافة أفريقية وعربية متفردة، الأساس الذي بنى عليه الطيب صالح عالمه الروائي. لقد ارتبطت سردياته ارتباطًا وثيقًا بمسقط رأسه، واستلهم منها شخصياته وأحداثه التي تعكس الحياة التعاونية والواقعية للقرويين.

مسار الرحلة التعليمية والمهنية

بعد تلقي تعليمه الابتدائي والثانوي، انتقل الطيب صالح إلى الخرطوم لمواصلة دراسته، حيث التحق بكلية العلوم بجامعة الخرطوم. ثم انطلق في رحلة أكاديمية أخرى إلى إنجلترا، حيث غيّر تخصصه لدراسة الشؤون الدولية. لم تكن مسيرته المهنية مستقرة في مكان واحد، بل تنقل بين عدة مجالات ومواقع، فعمل مديرًا لمدرسة في السودان، ثم انضم إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في القسم العربي، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير قسم الدراما. بعد ذلك، عاد إلى السودان ليعمل في الإذاعة السودانية، ثم انتقل إلى قطر ليشغل منصب وكيل وزارة الإعلام. وفي محطته الأخيرة، عمل مديرًا إقليميًا لمنظمة اليونيسكو في باريس وممثلًا لها في الخليج العربي.

تُظهر سيرة الطيب صالح أن حياته لم تكن مجرد سلسلة من التنقلات المهنية، بل كانت “هجرة” مستمرة بين الثقافات والأماكن. هذه الرحلة الطويلة بين الشرق والغرب توازت بشكل رمزي مع تجارب شخصياته الروائية، خاصةً شخصية مصطفى سعيد والراوي في رواية

موسم الهجرة إلى الشمال. إن التجربة الحقيقية للكاتب في مواجهة ثنائية الشرق والغرب، وتعمّق فهمه للصراعات الثقافية، هي ما أضفى على رواياته هذا الطابع الصادق والمؤثر. وقد ختم الطيب صالح حياته بهجرة أخيرة، حيث وافته المنية في بريطانيا، ليُعاد جثمانه إلى موطنه ليوارى الثرى. هذا الانتقال الأخير من الشمال إلى الجنوب أضاف بعدًا رمزيًا عميقًا لرائعته، ليؤكد أن العودة إلى الجذور هي الغاية النهائية للرحلة. هذا التحليل يربط بين السيرة الذاتية والعمل الفني على مستوى غير مباشر ورمزي، مما يفسر قوة النص وصدقه وتأثيره الدائم.

الفصل الثاني: “موسم الهجرة إلى الشمال”.. تشريح الصراع الحضاري

ملخص وتحليل الشخصيات

تدور أحداث رواية موسم الهجرة إلى الشمال حول شخصية الراوي، وهو شاب سوداني يعود إلى قريته عند منحنى النيل بعد سنوات من الدراسة في أوروبا. يعود إلى جذوره التي يصفها بأنها “ضاربة في الأرض” ، ليجد نفسه في مواجهة شخصية غامضة ومثيرة للفضول، وهو مصطفى سعيد. يشبه مصطفى سعيد الراوي في مساره التعليمي في الغرب، لكنه يحمل تجربة مختلفة تمامًا، تنطوي على مأساة وصراع. يكشف مصطفى سعيد عن الوجه المظلم لتجربته في لندن، حيث يروي للراوي عن علاقاته العنيفة مع النساء الأوروبيات التي أودت بهن إلى الانتحار أو القتل. هذا السلوك يجعله يمثل رمزًا “للانتقام من المستعمر” ، حيث يرى في علاقاته الجنسية نوعًا من “الغزو” الثقافي والهوياتي للغرب في عقر داره.

لإظهار التناقض الجوهري بين الشخصيتين كنموذجين مختلفين للتعامل مع الغرب، يمكن مقارنتهما في الجدول التالي:

ثنائيات الهوية والصراع

الرواية ليست مجرد حكاية عن الهجرة، بل هي دراسة عميقة لصدام الحضارات بين الشرق والغرب. يقدم الطيب صالح شخصية مصطفى سعيد كرمز معقد “للغازي من الجنوب” ، والذي يحمل في داخله عقدة النقص الحضاري والانهزام النفسي التي دفعته إلى محاولة السيطرة على الغرب من خلال العلاقات الجنسية. تُشرّح الرواية حالة “الاستلاب الفكري والثقافي” التي يعاني منها الإنسان العربي بعد فترة الاستعمار، وتكشف عن الأنماط الإنسانية التي نشأت في سياق الخمسينيات والستينيات.

التقنيات السردية واللغة

تتميز الرواية بأسلوبها السردي الفريد الذي يعتمد على تعدد الأصوات، واستخدام ضمير المتكلم الذي يجعل النص يبدو وكأنه سيرة ذاتية أو مذكرات اعترافية. كما استخدم الطيب صالح تقنيات سردية حديثة مثل “الفلاش باك” (العودة إلى الماضي) و”تيار الوعي” ، مما منح الرواية جرأة فنية غير مسبوقة في وقت صدورها عام 1966. تتسم لغة الرواية بأنها شعرية ورمزية، حيث تتجنب الخطابة المباشرة، وتترك القضايا مفتوحة للتأويل، مما يمنحها أبعادًا فلسفية عميقة.

الجدل النقدي حول الرواية

حظيت الرواية بإشادة واسعة من النقاد، حيث صُنفت في عام 2001 كأهم رواية عربية في القرن العشرين. كما اعتبرها الناقد إدوارد سعيد واحدة من “أعظم ست روايات في الأدب العربي”. ومع ذلك، لم تخلُ من الانتقادات المتباينة، فقد رأى بعض النقاد مثل عبد الرحمن منيف أنها “تمجد الاستعمار” ، بينما لاحظ آخرون مثل رجاء النقاش “العنف الزائد” في أحداثها.

إن وجود هذه الانتقادات الحادة من قامات أدبية مثل عبد الرحمن منيف لا يُضعف مكانة الرواية، بل يؤكد على مدى جرأتها وعمقها. لم تقدم الرواية حلولًا سهلة لقضايا الهوية والاستعمار، بل طرحت أسئلة معقدة وحيوية. إن اتهامها بتمجيد الاستعمار قد يكون نابعًا من سوء فهم لشخصية مصطفى سعيد، الذي لا يُقدم كبطل إيجابي، بل هو نتاج مشوه للصدام الحضاري. هذا التباين في الآراء النقدية هو دليل على حيوية النص وقدرته على إثارة التفكير المستمر، مما يجعله عملًا خالدًا يتجاوز حدود الزمن ويظل محط دراسة وتحليل.

الفصل الثالث: “عرس الزين”.. روحانية المكان وواقعية الإنسان

ملخص ودراسة الشخصيات

تُعد رواية عرس الزين التي صدرت عام 1967، من الأعمال المميزة للطيب صالح. تدور أحداثها حول شخصية الزين، الشاب الأبله الذي يُعرف بخفة عقله وضحكته المستمرة منذ ولادته. ورغم مظهره القبيح وغرابة تصرفاته، كان محبوبًا من أهل قريته ويعتبرونه “وليًا من أولياء الله”. تتفاجأ القرية عندما يقرر الزين الزواج من نعمة، الفتاة الجميلة والعاقلة التي رفضت الكثير من الخُطّاب.

تُعد الرواية دراسة عميقة لشخصيات “الغرابة” :

-

الزين: يمثل شخصية غريبة الخلقة، لكنها مفعمة بالحب والفرح، وتجسد الخير الجوهري الذي يراه أهل القرية.

-

الولي الحنين: شخصية صوفية تمثل السلطة الروحية الحقيقية والمحرك للأحداث، وتظهر كراماته التي تجلب الخير للقرية.

-

نعمة وسيف الدين: تمثل نعمة التمرد على المألوف ، بينما يمثل سيف الدين التحول من الفسق إلى الصلاح بعد تعرضه لحادثة مع الزين.

الثيمات المتداخلة

يجمع الطيب صالح في الرواية ببراعة بين الواقعية الحياتية في القرية الريفية ، وبين المعتقدات الشعبية والأساطير ، مما يخلق ما يمكن وصفه بـ “الواقعية السحرية”. يظهر الأثر الصوفي جليًا في الرواية من خلال شخصية “الولي الحنين”، الذي يُعتبر مصدرًا أساسيًا للبركات والخير الذي يعم القرية. وتتمثل الرسالة الجوهرية للرواية في تأصيل قيم المحبة والوئام والتسامح، حيث تتغير أحوال القرية نحو الأفضل بعد عرس الزين، ويصبح الحدث مناسبة للفرح والانسجام.

اللغة والأسلوب

تتجلى فرادة أسلوب الطيب صالح في رواية عرس الزين من خلال استخدامه لـ “لغة مزدوجة”، حيث يمزج بين الفصحى في السرد والعامية السودانية في الحوار. هذا المزيج ليس مجرد تقنية فنية، بل هو قرار واعٍ يعكس رؤيته للهوية العربية. فالفصحى تمثل الهوية الثقافية المشتركة التي تربط القارئ العربي بالراوي، بينما العامية تمثل الهوية المحلية الأصيلة للشخصيات والبيئة. هذا المزاوجة تضفي على النص واقعية عميقة وتجعل القارئ لا يقرأ عن القرية فحسب، بل يشعر كأنه يعيش فيها ويستمع إلى أهلها.

الفصل الرابع: الأسلوب الروائي والسمات الفنية

يتميز أسلوب الطيب صالح بجمالياته الفريدة، فهو يمتلك القدرة على خلق “أفق شعري للنثر” ، باستخدام لغة بسيطة ظاهريًا لكنها غنية بالمعاني والرموز. ابتعد عن التكلف اللفظي ، واعتمد على جمل قصيرة وواضحة ذات إيقاع هادئ ، مما جعل نصوصه قريبة من القارئ. كما اتسم أسلوبه بالقدرة البارعة على المزج بين الوصف الواقعي للمكان والتصوير المفعم بالحركة والخيال.

كانت البيئة السودانية مصدر إلهام أساسي لأدبه، حيث أظهر ارتباطًا عميقًا بمسقط رأسه. فجاءت رواياته بمثابة تشريح دقيق للإنسان العربي في سياق الخمسينيات والستينيات، وتعبيرًا عن جذوره التاريخية.

استخدم الطيب صالح الرمزية والأسطورية بمهارة، وتجنب الخطابة المباشرة، وترك القضايا مفتوحة للتأويل، مما منح نصوصه أبعادًا فلسفية وعمقًا فكريًا. لقد نجح في رفع الواقعية التسجيلية إلى مستوى “روايات الأفكار” ، التي لا تكتفي بوصف الواقع بل تُشرّحه وتحلله.

وقد أثار قلة إنتاجه الأدبي جدلاً واسعًا بين النقاد، لكن هذا القليل هو جزء من فلسفته. لقد وصف نفسه بأنه “لا يحب الكتابة” ، وأن قلمه “جرى فكتب”. إن هذا التناقض بين موهبته الفطرية وعزوفه الظاهري عن الكتابة هو ما منحه فرادته. وعلى عكس نجيب محفوظ الذي كان غزير الإنتاج ، كان الطيب صالح “شحيحًا” في أعماله، ولكن هذه الندرة هي التي جعلت كل عمل من أعماله “كالأحجار الثمينة”. هذه المقارنة لا تهدف إلى تفضيل أحدهما على الآخر، بل إلى فهم طبيعة عبقرية الطيب صالح المختلفة، والتي أثبتت أن التأثير الأدبي لا يُقاس بالكم، بل بعمق التجربة التي يقدمها الكاتب.

الفصل الخامس: الإرث والتأثير.. جوائز وترجمات خالدة

الأثر الأدبي والترجمة

لقد أحدث الطيب صالح نقلة نوعية في الأدب السوداني الحديث، وُصفت بأنها “موهبة عظيمة انفجرت” ، كما كان لأعماله تأثير واضح على الأجيال اللاحقة من الروائيين العرب. وما زالت رواياته تحافظ على راهنيتها وقدرتها على مخاطبة القضايا المعاصرة.

حقق الطيب صالح شهرة عالمية واسعة، فقد ترجمت روايته الأشهر موسم الهجرة إلى الشمال إلى أكثر من 20 لغة ، بينما تذكر مصادر أخرى أنها ترجمت إلى 35 لغة عالمية. كما حُولت رواية

عرس الزين إلى فيلم سينمائي نال جائزة في مهرجان كان.

جوائز باسمه: تجسيد الإرث

يمثل وجود جائزتين أدبيتين تحملان اسم الطيب صالح، وهما “جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي” التي تأسست في عام 2003، و”جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي” التي تأسست في عام 2010، تجسيدًا ماديًا لإرثه الأدبي المتعدد الأبعاد. الجائزة الأولى، التي ينظمها مركز عبد الكريم ميرغني في أم درمان، هي تكريم محلي لدعم الأدب السوداني. أما الجائزة العالمية، التي تأسست بمبادرة من شركة زين للاتصالات، فقد استغلت سمعته العالمية لدعم الإبداع العربي عمومًا. هذا التعدد في التكريم يعكس رحلته الشخصية من الأديب المحلي إلى الرمز الثقافي العالمي، ويثبت أن أعماله نجحت في جسر الهوة بين الخصوصية المحلية والقضايا الإنسانية الكونية.

خاتمة: إرث لا يزول

لقد ترك الطيب صالح إرثًا أدبيًا فريدًا يرتكز على معالجة قضايا الهوية والتعايش، وابتكاره لأسلوب فني يجمع بين الواقعي والرمزي. تكمن عبقريته لا في كثرة مؤلفاته، بل في كثافة تجربتها وعمقها، مما جعل كل عمل من أعماله محطة نقدية وفكرية قائمة بذاتها. إن إرثه ليس مجرد مجموعة من الكتب، بل هو حقل من الأفكار والأسئلة التي ما زالت راهنة وتستدعي المزيد من القراءة والتأمل، مما يضمن له مكانة خالدة في تاريخ الأدب العربي والعالمي.

المصدر: صحيفة الراكوبة