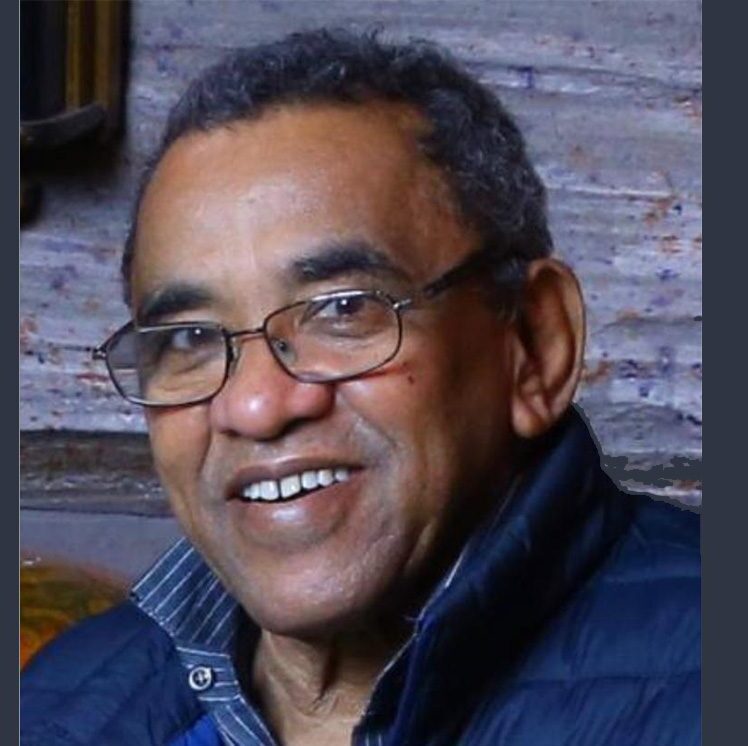

د.أحمد التيجاني سيد أحمد

## افتتاحية

منذ استقلال السودان ظلّت البلاد عالقة بين مشروعين متناقضين: مشروع وطني جامع يعترف بالتنوع، ومشروع عروبي إقصائي سعى لفرض المواطنة على أساس العرق والنسب. لم يكن هذا مجرد جدل ثقافي، بل تحوّل إلى سلطة سياسية واقتصادية وأمنية تحكم قبضتها على الدولة وتحدد من يملك الحق في القيادة ومن يُدفع إلى الهامش.

تجسّد هذا المشروع في هيمنة طبقة **الجلابة** على الجيش والاقتصاد، وفي نشر تصنيفات عنصرية مثل “غرّابة” و”فروخ” و”عب”، و “برابرة” و “رطانة” التي طالت النوبة والفور والفلاتة والفلاني و البرتي و البرنو والإنقسنا و البرون الميدوب، والقبايل الجنوبية (دينكا، نوير، شلك، أنواك، باري ، زاندي، مورلي)، وقبايل شرق السودان (بجا، هدندوة، بني عامر ، حلنقة، أمرار، رشايدة)،والنوبيون (محس سكوت دناقلة ،حلفاويبن ،فادجة ). ورغم محاولات التهجير والإغراق، ظل النوبيون وغيرهم من قوى الهامش شوكة في حلق هذه الأجندة الإقصائية.

كما لعبت مصر دورًا مؤثرًا منذ الخديوية وحتى الناصرية في دفع هذا المسار، عبر اتفاقيات وارتباطات استراتيجية جعلت السودان رهينة لمشروع “وحدة وادي النيل”. وعندما عجزت النخب التقليدية عن فرض الهيمنة، جاء الإسلاميون ليقدّموا الغطاء الدموي للمشروع نفسه، مستخدمين فتاوى “الجهاد” وحروب التطهير العرقي.

واليوم، ومع انهيار الجيش المؤدلج، لم يبق للإسلامويين سوى جهاز الأمن والمخابرات كخط دفاع أخير. لكن نبوءة محمود محمد طه وصمود الهامش، إلى جانب رؤية د. جون قرنق التي شرح فلسفتها د. فرانسيس مادينق دينق، تؤكد أن هذا المشروع العنصري في طريقه إلى الزوال، وأن السودان الجديد السودان العادل المتنوع ما زال ممكنًا.

## الهاشمية ومعايير الاستحقاق

في مرحلة ما بعد الاستعمار، صاغت النخب العروبية من ألاحزاب التقليدية و العنصرية خطابًا يستبطن التمييز على أساس “الهاشمية” والنسب القرشي. فبينما وُضع غير المنحدرين من هذه السلالة في خانة “التابع” أو “المهمّش”، اعتُبر “الأصيل” وحده صاحب الحق في الحكم والقيادة. خطابات الصادق المهدي حول “العرب العاربة” و”العرب المستعربة”¹ مثال واضح على هذا التمييز، حيث تحوّل النسب إلى معيار للشرعية السياسية.

## طبقة الجلابة: من السوق إلى الدولة

ارتبطت الأجندة العروبية بظهور طبقة الجلابة، وهي شبكة من التجار والملاك الذين سيطروا على أسواق السودان الداخلية منذ عهد التركية، وتمدّد نفوذهم في ظل الاستعمار البريطاني عبر تجارة القطن والصمغ. بعد الاستقلال، تحولت هذه الطبقة إلى نخبة سياسية واقتصادية تمسك بزمام الجيش والإدارة والقضاء، وتتحكم في مفاصل الدولة². وهكذا أصبح الجيش باعتباره أداة السلطة ميدانًا شبه محتكر لأبناء الشمال النيلي والجلابة، مع إقصاء منظم لأبناء الأقاليم الأخرى.

## التصنيفات العنصرية: من الغرّابة إلى “العب” في اللغة اليومية والسياسات غير المعلنة، كرّس المشروع العروبي منظومة تصنيفات عنصرية: “غرّابة” لسكان دارفور وكردفان، “أدروبيون” لفقراء الشرق، “فلاتة” لسكان الكنابي والعمال الزراعيين، “برابرة رطانة” لنوبيو الشمال ؛ ثم “عب” و”فرخ” لكل من لم يخضع لهذه الهرمية. هذه التصنيفات لم تكن مجرد أوصاف اجتماعية، بل أصبحت سياسات مقنّنة: فُرضت قيود على دخول أبناء الغرب والجنوب الكلية الحربية³، واستُبعد أبناء الفلاتة من مواقع القرار.

وقد استندت هذه التصنيفات على فرز عرقي مباشر: **نوبة الجبال، الفور، الإنقسنا، البرون** وغيرهم من مكونات جبال النوبة والنيل الأزرق، وكذلك الفصائل الزنجية في الجنوب مثل الدينكا والنوير والأنواك. هؤلاء جميعًا جرى توصيفهم كـ”غرّابة” أو “فروخ” في الخطاب المهيمن، بما يجعلهم في خانة المهمشين دومًا. انفصال الجنوب عام ٢٠١١ مثل “راحة” للتيار العروبي الذي تخلّص من جزء أساسي من مكونات السودان التاريخية، لكنه كان في الوقت نفسه ضربة لرؤية القائد الوحدوي **د. جون قرنق**، الذي كان ينادي بـ”السودان الجديد” كصيغة جامعة لا تستثني أحدًا.⁴

في الإطار نفسه، أكّد المفكر والدبلوماسي **د. فرانسيس مادينق دينق** أن فلسفة د. جون قرنق رؤية “السودان الجديد” كانت تحديًا فكريًا قوياً، وغير مقبولة لدى الشماليين والجنوبيين على حد سواء في البداية، كونها تقدم صيغة تأسيسية ترتكز على المواطنة الجامعة والعدالة الإثنية والمساواة الثقافية والهوية الوطنية الشاملة. هذه الرؤية تُظهر أن مشروع قرنق لم يكن انفصاليًا، بل دعوة لبناء سودان متعدد الأعراق والثقافات يقوم على الشراكة والإنصاف.⁵

## النوبيون: شوكة في حلق الإقصاء

حاولت النخب العروبية تفكيك النوبيين (ألب حلفاويبن محس ودناقلة عبر مشاريع التهجير والإغراق (سدّ أسوان ١٩٦٤، سد مروي ثم محاولةً سد كجبار في التسعينيات)⁶، إلا أن قوة ارتباط النوبيين بتاريخهم ولغتهم وحضارتهم حالت دون نجاح هذه المحاولات. فقد ظل النوبيون متماسكين، مستمسكين بثقافتهم، رافضين أن يُعاد تصنيفهم ضمن “الهامش”. وهكذا تحولوا إلى “شوكة في حلق” المشروع الإقصائي، ورمز لمقاومة سياسات الطمس والتذويب.

## مصر والأجندة العروبية

لم تكن هذه الأجندة وليدة الداخل وحده، بل غذتها مصر منذ عهد الخديوية حتى الحقبة الناصرية. كان السودان بالنسبة لمصر امتدادًا جغرافيًا وعمقًا استراتيجيًا، وكان شرط هذه الهيمنة هو تعريب السودان ودمجه في مشروع “وحدة وادي النيل”⁷. دعم مصر للانقلابات العسكرية في السودان من عبود ١٩٥٨، إلى نميري ١٩٧١، وصولًا إلى انقلاب الكيزان ١٩٨٩ يعكس حرصها على إبقاء الحكم في يد فئة متماهية مع توجهاتها. كما مثّلت اتفاقية مياه النيل ١٩٥٩ مثالًا على كيفية توظيف هذه الأجندة لتكبيل السودان سياديًا⁸.

## الإسلاميون: الأداة الدموية للتنفيذ

حين فشل العروبيون في فرض هيمنتهم بالوسائل التقليدية، لجأوا إلى الإسلاميين كأداة للتصفية والهيمنة. الحركة الإسلامية وفرت غطاءً دينيًا لسياسات التطهير والإقصاء، فاستُخدم “الجهاد” في الجنوب، وتحوّل خطاب “العبيد” إلى أيديولوجيا حرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. فتاوى حسن الترابي عن الجهاد⁹، وتسليح “المجاهدين”، وممارسات مليشيات الدفاع الشعبي كلها شواهد على كيف استُخدم الدين لإعادة إنتاج أجندة عروبية عنصرية في ثوب إسلامي.

لكن مع انهيار الجيش المؤدلج في الحرب الحالية، أصبح **جهاز الأمن والمخابرات** خط الدفاع الأخير للإسلامويين، وهو ما أشار إليه مولانا عبدالإله زمراوي في مقالته بعنوان: “هل جهاز الأمن والمخابرات هو خط الدفاع الأخير للإسلامويين؟”. يوضح زمراوي أن الإسلامويين حولوا هذا الجهاز إلى قلعة تحمي سلطتهم بعد أن فقدوا جيش السودان، تمامًا كما تنبأ الأستاذ محمود محمد طه بأنهم سيستولون على السلطة، ويعذبون الشعب، ثم يُقتلعون بعضهم البعض من جذورهم. زمراوي يرى أن هذا الاقتلاع قد بدأ بالفعل، وأن معركة الإسلامويين الأخيرة ستكون مع هذا الجهاز الذي لا يحمي سوى فسادهم ونهبهم. إن ربط هذا التحليل بالواقع يكشف أن الإسلامويين لم يعودوا يملكون إلا أدوات قمع سرعان ما تنقلب عليهم، وأن مصيرهم سيكون كنهاية عاد وثمود كما عبّر زمراوي باستعاراته القرآنية والتاريخية¹⁰.

## خلاصة

إن الأجندة العروبية في السودان لم تكن مجرد خيار ثقافي، بل مشروع سلطة متكامل سعى إلى إعادة تعريف المواطنة على أساس النسب والعرق. هذا المشروع ارتكز أولًا على “الهاشمية” وطبقة الجلابة، ثم تغذى من الهيمنة المصرية، وأخيرًا وجد في الحركة الإسلامية أداته الدموية. لكن مقاومة النوبيين، وأصوات المهمشين في دارفور والشرق والجنوب، أثبتت أن السودان أكبر من أن يُختزل في أجندة إقصائية.

الهوامش والمراجع الأولية

١. خطابات الصادق المهدي حول “العرب العاربة والمستعربة”؛ انظر: الصادق المهدي، الصحوة الإسلامية (١٩٨٠).

٢. محمد إبراهيم نقد، علاقات الرق في المجتمع السوداني (دار الثقافة الجديدة، ١٩٩٥).

٣. عبد الله علي إبراهيم، الثقافة والديمقراطية في السودان (١٩٩٦).

٤. John Garang, The Vision of the New Sudan (SPLM Manifesto, 1983).

٥. Francis Mading Deng, War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan (Brookings Institution, 1995).

٦. فيديو: Dr. Francis Mading Deng Explaining Dr. John Garang’s Philosophy (YouTube, ٢٠٢٥).

٧. صلاح حسن أحمد، “مشروع كجبار: التهجير والإغراق”، مجلة الدراسات السودانية، ٢٠٠٢.

٨. خالد محمد فرح، “الوحدة مع مصر: رؤية نقدية”، مجلة الخرطوم، ١٩٨٧.

٩. اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان ١٩٥٩ (النص الرسمي).

١٠. حسن الترابي، الحركة الإسلامية والتحديث (١٩٩٠).

١١. عبدالإله زمراوي، “هل جهاز الأمن والمخابرات هو خط الدفاع الأخير للإسلامويين؟”، منشور صحفي، ٢٠٢٥.

١٢. Alex de Waal, Famine that Kills: Darfur, Sudan (Oxford University Press, 1989).

✦ **ملخص تنفيذي**

هذا المقال يتتبع جذور المشروع العروبي في السودان منذ الاستقلال، وكيف تحوّل من شعار “الهاشمية” وطبقة الجلابة إلى تحالف مع مصر، ثم وجد في الإسلاميين أداته الدموية. يوضح النص أن التصنيفات العنصرية مثل “غرّابة” و”فروخ” كانت أدوات سياسية لتهميش النوبة والفور والجنوب، بينما ظل النوبيون شوكة في حلق الإقصاء. اليوم، ومع انهيار الجيش المؤدلج وبقاء جهاز الأمن كخط دفاع أخير للإسلامويين، تؤكد نبوءة محمود محمد طه ورؤية د. جون قرنق كما شرحها د. فرانسيس مادينق دينق أن السودان الجديد المتنوع والجامع ما زال هو الطريق.

غير أن هذا الطريق لن يُبنى تلقائيًا، بل عبر مشروع التأسيس الذي يضع العدالة الانتقالية وبناء الجيش القومي الموحد في قلبه.

إن سلطة التأسيس هي الأفق الواقعي لتحرير الأرض وإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة، الفدرالية، والمساواة.

المصدر: صحيفة الراكوبة