L’opportunisme à court terme échoue toujours à long terme. Frank Herbert

حكايةُ ممثّل برُتْبة مُؤثر زوْجي

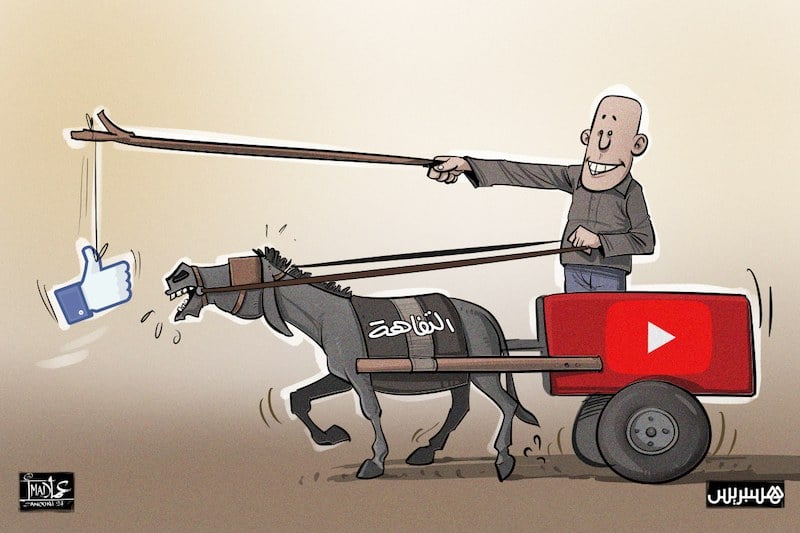

يطلُّ علينا بين الحين والآخر، في زمنٍ صار فيه معيار الشهرة مرتبطًا بعدد المتابعين على وسائل التواصل لا بجودة الأداء أو عمق الموهبة، ممثلٌ لا يُفرّق بين خشبة المسرح وعدسة هاتف زوجته البسيط. إنه من طراز الوُصُوليين الذين يقيسون قيمتهم بمدى قدرتهم على تسويق وجوههم مثل سلعة رخيصة، شريطة أن يظهر المنتَج ضمن ديكور منزلي مُموَّه بألوان يدّعي أنها من ذوقه الفني، أو ما تبقى منه.

من شرفة تمثيلية لم تُفتح يومًا على آفاق الإبداع الحقيقي، قفز بطلنا مباشرة إلى المربع الذهبي وهو يردد بشيء من الزّهو: “الشهرة لا تحتاج إلى موهبة”! عبارة كانت لتُطبع على قميصه لو لم يكن مشغولًا أكثر بتنسيق ملابس زوجته في الصورة اليومية المفروضة على متابعيهم، في ذلك العرض البصري المتكرر الذي يشبه جحيمًا بلا نهاية.

تقف الزوجة إلى جانبه بشموخ مصطنع، أقرب إلى مشهد تمثيلي منه إلى لحظة تشارك حقيقية، كما لو كانت تفصيلًا محسوبًا في “جلسة تصوير للعرض”، لا جزءًا حيًّا من حياة زوجية تنبض بالصدق. لا تفوتهما مناسبة دون توثيقها: نزهة عابرة، إعلان تجاري، لحظة توتر، هدنة مؤقتة، ولادة حيوان أليف، أو حتى صلاة الفجر. كل شيء يُبثّ، وكل لحظة تُستهلك ضمن سردية مصطنعة تسعى إلى تسويق العلاقة لا عيشها. وهكذا، تتحول الشراكة الزوجية إلى مسرح تُهيمن عليه قوانين الأداء والتمثيل، حيث يغيب فيه الصدق والخصوصية، ويغرق في دراما مفتعلة، فجة ومكررة، تفقده بريق الحياة ودفء العلاقة.

أما هو، فلا يملُّ من ترديد عباراتٍ رنانة مثل: “بدأت من الصفر وما زلت أتعلم”، رغم أن الصفر يبدو أحيانًا ذروة إنجازاته الفنية. يُضحك زوجته بتمثيل باهت، ويعلّق على فيديوهات الآخرين بتعليقات مصطنعة بلا روح، ويتظاهر بتواضعٍ تتسرب منه نرجسيةٌ واضحة في كل حركة ونظرة. لا يكمن همه في إتقان الدور، بقدر ما يسعى لأن يُذكر اسمه في فقرة الإعلانات فقط.

للوصول إلى مسار خاص به، يبدأ بتمثيل إعلانٍ عابر، ثم ينتقل إلى تمثيل دور الناس من حوله، قبل أن يتحول في النهاية إلى ممثل على ذاته فقط، مقتنعًا بأنه نجم حقيقي لأنه يجمع بين “الظهور اليومي” و”الزوجية المستقرة” و”الجاذبية المفتعلة” و”الأبوة المثالية”، كلها أدوار مصقولة بعناية، لكنها بعيدة كل البعد عن الصدق.

تحوّلت تجربة العيش لدى كثيرين إلى ممارسة متواصلة داخل الفضاء الافتراضي لإنستغرام، حيث تغدو الحياة ذاتها مسرحًا للعرض المستمر، ويصبح الوجود مرتهنًا بالظهور الرقمي أكثر من التجربة الواقعية.

أما الفن، فقد ودّعه هذا الرجل منذ زمن، مستسلما أمام هجمة “التفاهة المنظمة”. حين يصبح التمثيل مجرد خلفية لمشهد دعائي، ويتحوّل البيت إلى منصة تصوير دائمة، ويُختزل الحب الزوجي إلى روتين مشاهدات، فاعلم أن الوصولي قد وصل، لكنه لم يخرج من الحضيض. والطامة الكبرى أن يُقدم هذا الشخص باعتباره “قدوة فنية”، لا لشيء سوى لأنه أتقن فن الظهور، وبرع في تقنيات التملق الصريح، وراكم نسب مشاهدة بمساعدة زوجته التي تتحول أحياناً إلى مخرجة وأحياناً إلى مشرفة مكياج، لكنها تبقى دائماً شريكة في تمثيلية لم يطلبها منهما أحد.

ربما علينا نحن أن نصفق له، ليس لأنه أبدع، ولكن لأنه عرف كيف يحافظ على اسمه وسط ركام الصمت الثقافي. هو فعلاً مُمثل… لكن في إعلان طويل عن كل ما هو قابل للبيع: من القيم… إلى الحياة ذاتها.

وصولي صعد في غفلة من التاريخ

ليس من عادتي أن أكتب عن السياسيين، فهم عادةً يكتبون أنفسهم بأخطائهم وتناقضاتهم، لكن بعض الشخصيات تستحق أن تُخلَّد لإصرارها العجيب على البقاء فوق السطح رغم ثقلها الأخلاقي. أقدّم لكم رئيس حزب، لا يشبه الأحزاب، ولا يُشبه حتى نفسه في كل ظهور تلفزيوني. رجلٌ تسلّل إلى السياسة من بابٍ جانبي، ثم أقنع نفسه وبعض المتابعين الذين لم يقرؤوا التاريخ بأنه زعيم وطني بالفطرة، رغم أن الفطرة تبرأت منه مبكرًا.

هذا الرئيس لا يطرح برامج، بل يعرض خدمات. يشبه في حضوره بائعًا ماهرًا في سوق الكلام، يدّعي امتلاك حلول لكل شيء: من أزمة التعليم إلى ذبول النباتات المنزلية. لا يُهمه أن تكون تصريحاته متناقضة طالما أنها تُحرك مؤشرات الظهور الإعلامي. بالأمس قال إن الوطن فوق كل اعتبار، واليوم يقول إن حزبه أولًا… وربما غدًا يقول إن الحزب هو الوطن، وهو أول اعتراف سياسي بحالة نرجسية مُزمنة.

في الحملات الانتخابية، يتحول إلى خطيب مفوَّه، يُكرر الجُمل ذاتها كل مرة وكأنها وحي منزّل، بينما جمهوره وهم في الغالب موظفون مأمورون بالحضور يصفق بإيقاع يُثير الشفقة أكثر مما يثير الحماسة. يُلوّح بيديه كثيرًا، كما لو أنه يحاول إزاحة الغبار عن شرعيته المهترئة.

أما برنامجه الانتخابي؟ فتجده في درج مكتبه، بجانب علكة منتهية الصلاحية، ومجموعة من الشعارات التي تناسب كل زمن: “نحْو التّغيير”، “الكرامة أولًا”، “معًا من أجل الإصلاح”، دون أن نعرف أي تغيير، وأي كرامة، وأي إصلاح.

هو رئيس لا يكتفي بالتحدّث عن الشعب، بل ينصّب نفسه ناطقًا رسميًا باسم الجميع، وكأن رؤيته الخاصة تمثل تصورًا جماعيًا موحدًا، معتمدًا في ذلك على ضعف الذاكرة الجماعية. يظهر بشكل منتظم في وسائل الإعلام بربطة عنق تتغيّر، لكن بخطاب يعيد إنتاج ذاته باستمرار. يفتقر إلى القدرة على خوض حوار فعلي، بيد أنه يُتقن فن المراوغة والالتفاف على الأسئلة الجوهرية. أما في الشؤون الاقتصادية، فلا يمتلك معرفة حقيقية، لذلك فهو يكثر من ترديد مصطلحات تقنية من قبيل “النموذج التنموي” لإضفاء طابع الخبير على مداخلاته. وفي المجال الثقافي، لا يُظهر اهتمامًا حقيقيًا، إلا حين يتعلق الأمر بالتقاط صور بروتوكولية مع رموز ثقافية، شريطة أن يكونوا من مشاهير المنصات الرقمية، حفاظًا على الحضور الإعلامي دون مضمون فعلي.

الطريفُ في الأمر أن حزبه لا يتجاوز عدد أعضائه عدد المصلين في جنازة منتصف النهار، لكنه يُصر على الظهور في كل منبر، وعلى توقيع بيانات كأنه حزب الأغلبية الصامتة، أو الناطقة بصوت واحد: صوته.

أخيرا، هو رئيس من طراز خاص، لا ينهض بالخطاب السياسي إلى آفاقه الرفيعة، بقدر ما يعمد إلى خفضه حتى يكون على مقاس قدراته المحدودة. لا يحلم بإحداث تحوّل في الواقع، وإنما يسعى إلى تكريس الاستمرارية بوصفها غاية وحيدة. اختزل الممارسة السياسية في معادلة بائسة: التملق المستمر، والتسويق الإعلامي للذات، والركون إلى ضعف الذاكرة الجمعية؛ وكلها عناصر تفضي في النهاية إلى صناعة زعامة وهمية قابلة لإعادة التدوير في كل مرحلة.

أسْطورة إدَارية لا تُرى إلاّ في الاجتماعات

هذا حال مدير تحوّل إلى أيقونة من نوع خاص، يحضر دائمًا الاجتماع، لأن له قدرة خارقة على الكلام المسترسل دون أن يقول شيئًا .يبدأ يومه بإلقاء تحية باهتة على موظفيه. جلسته الرسمية الأولى هي اجتماع “استراتيجي” يعجّ بعبارات مثل “رؤية 360 درجة” و”تمكين الفرق” و”مبادرات التحول”، والتي لا تفسر سوى أنه يحاول أن يبدو مشغولًا ومهمًا في آنٍ واحد.

هو المدير الذي يملك جدول عمل مُحْكم يتضمّن مواعيد متلاحقة من اجتماعات ومؤتمرات عن بُعْد، لكنه لا يعرف تمامًا ما هو دور المؤسسة بالضبط، ولا يتذكر آخر مرة قرأ فيها تقريرًا رسميًا. بالنسبة له، الأهمّ هو حُضور الاجتماع بربطة عنق أنيقة، وإظهار اهتمام مبالغ فيه حتى يربح لقب “سعادة المدير المثالي”.

يُظهر هذا المدير في الاجتماعات براعة لافتة في إدارة الخطاب، مستندًا إلى لغة منتقاة بعناية وابتسامات محسوبة، توحي بالكفاءة وتبث شعورًا زائفًا بالاطمئنان. يتقن فن توزيع الأدوار بين فرق العمل، فيما يشبه حركة دائمة تخفي وراءها خواء النتائج وغياب الأثر الملموس. وعلى الرغم من إصراره المتكرر على أهمية العمل الجماعي، فإنه يتهرب من اتخاذ القرارات الحاسمة، مدركًا جيدًا أن ثمن الفشل، في النهاية، سيقع كله على عاتقه وحده. هكذا يتحول حضوره إلى تمرين دائم في المراوغة، حيث تكون الحركة بديلاً عن الفعل، والقول قناعًا للخواء.

أما في مراسلاته الإلكترونية، فيمارس شكلاً من البلاغة الإنشائية المتكلسة؛ إذ تأتي رسائله مطوّلة ومثقَلة بعبارات تحفيزية نمطية من قبيل: “لنواصل بذل الجهود”، و”نتطلع إلى نتائج أفضل”، و”النجاح مسؤوليتنا جميعًا”. ورغم ما تنطوي عليه هذه العبارات من اندفاع لفظي متوهّم، فإنها تفتقر إلى مضمون عملي محدد يمكن أن يوجّه الأداء أو يحدد الأهداف. وهكذا تتحول هذه المراسلات إلى شعارات جماعية مُعلّبة، تشبه واجهات لغوية للاستهلاك الداخلي أكثر مما هي أدوات تواصل إداري فعّال ومثمر.

هو المدير الذي لا يظهر إلا في اللحظات الكبرى، كافتتاح مشاريع لا علاقة له بها، أو المشاركة في حفلات تكريم يجهل أسماء المكرمين فيها، وإصدار تصريحات صحافية مُعدة مسبقًا من قبل فرق العلاقات العامة. بهذا السلوك، يتحول إلى رمزٍ لواقع تنظيمي يعاني من قيادة بلا رؤية واضحة، وإدارة تفتقر إلى الفاعلية الحقيقية، مع حضور إعلامي مستمر يغطي على نقص الإنجازات الملموسة. ورغم هذا الفراغ، يظل بارعًا في فن صناعة الانطباعات وإيهام الجمهور بجديّة العمل، فتتحول مهارات التسويق الإعلامي إلى بديلٍ زائفٍ للأداء الفعلي، وتصبح المظاهر صورة مزيفة تعوض عن غياب النتائج الحقيقية.

كيف تصبح محترفًا في “الاختفاء” السياسي؟

من المفترض أن يكون النائب البرلماني ممثلًا حقيقيًا لإرادة المواطنين ومدافعًا عن مصالحهم المشروعة، غير أننا نشهد بين الحين والآخر نموذجًا مختلفًا من ممثلي الأمة: نائبًا محترفًا في الغياب، بارعًا في التواري عن المشهد العمومي، ومتقنًا لتحويل العمل البرلماني إلى ممارسة شكلية تقوم على الانسحاب الممنهج. هذه الظاهرة السياسية المتجذرة تمثل حالة مكتملة الأبعاد، تتسم بآليات تنظيمية خاصة، وطقوس متكررة، ومهارات بارعة في الإفلات من مقتضيات الالتزام التمثيلي والمسؤولية الديمقراطية.

فبينما تعجّ القاعة بصخب النقاشات، وتنشغل اللجان بتفاصيل مشاريع القوانين، يكون “سعادة النائب” في مهمة أعظم: البحث المتقن عن ذريعة الغياب. نعم، إنه مُجتهد في هذا الباب أيّما اجتهاد. تتنوع الأسباب بتنوع المواسم: من “إصابة مفاجئة في الظهر” إلى “أزمة ربْو موسمية”، وكلها أعذار يعدّها بعناية تجعل من يتجرأ على الشك فيها يبدو قاسي القلب، فاقدًا للرحمة.

أما في الفترات التي يُضطر فيها للظهور، فقد طور الرجل لنفسه طقوسًا سرية في فن النوم العمومي: يغفو بعيْن ويترك الأخرى في وضعية “استقبال الكاميرات”، يختفي قبل أن تومض عدسة المصورين، ويُقال إن له خبرة خاصة في المسارات الخلفية للبرلمان تفوق خبرة مهندسي العمارة أنفسهم.

ولأن الابتكار علامة النجاح، فقد تميز “سعادة النائب” في لعبة خاصة يُمارسها النواب الجدد: لعبة “هل تستطيع أن تراني؟”، وهي شكل برلماني متطور من لعبة الغميضة، حيث يتحدى الجميع في قدرته على التسلل خارج الجلسة دون أن يُسجل عليه غياب رسمي.

وحين يحينُ موعد التصويت، تتجلى عبقرية الرجل في أقصى تجلياتها. ويُروى في أروقة البرلمان أن لديه تطبيقًا سريًا يربطه مباشرة بسكرتارية الجلسة، يكفيه إرسال “إيموجي” الإبهام المرفوع عبر الهاتف ليُسجل له التصويت وهو يحتسي قهوته في مقهى قريب. الديمقراطية الرقمية في أبهى صورها!

أما عن خطبه الرنانة، فهنا يُبدع “سعادته” في استخدام تقنية الخطاب الشَّبَحي: يبدأ بمقدمات فلسفية مليئة بالاستطرادات والعبارات الفضفاضة، ثم يختم بجملة نهائية شديدة الغموض تصلح لكل شيء ولا تصلح لأي شيء، ليخرج الحضور بانطباع غامض: “لقد قال شيئًا مهمًا… لا نعرف ما هو، لكنه مهم قطعًا”. ومع ذلك، تبقى ابتسامته الحدث الأجمل أمام الكاميرات؛ ابتسامة معدنية لا تشي بشيء سوى القدرة العجيبة على الجمع بين التفكير في أسعار الحلويات المحلية، والتظاهر بحمل هموم الأمة.

نجمُ الظل الذي لا يُرى إلا عند الضرورة

في فضاء السياسة المُشعّ بالأضواء الساطعة والوجوه التي لا تكف عن التهافت على الكاميرات، يبرز سعادة الوزير نجما سياسيا من نوع خاص لا يُرى إلا عند الضرورة. هو ذلك الحضور الذي يشبه إلى حد بعيد ظل الشجرة في يوم صيف حار، يختفي بين الفروع والأوراق، ولا يظهر إلا عندما تدعو الحاجة لإلقاء بعض الظلال على الأحداث أو التستر على فراغ القرارات.

تخيل وزيرًا يعتلي منصة اجتماع حاسم، يطرح سؤالًا عن الكهرباء، وفي اللحظة ذاتها تنطفئ الأضواء، فيُفسر الحضور هذا الحادث الطارئ دليلًا على أن الأمور تسير بسلاسة تامّة، وأن الوزير موجود ليؤكد ذلك بصمته المتواطئ مع الظلام. أو تخيل وزيرًا يُطلب منه إلقاء كلمة في مناسبة رسمية، فيتلو نصًا معدًا مسبقًا خاليًا من أي مضمون جديد أو رؤية واضحة، مفضلاً الالتزام بالصياغات العامة والمكررة التي تضمن له الحياد وتحفظ له موقعه دون مخاطرة. لا غرابة أن يكرّس هذا الوزير جزءًا كبيرًا من وقته لـ”مشاورات سرية” مع ذاته أمام المرآة، حيث يفاوض خصومه الداخليين ويخرج بقرارات تبدو أشبه بحوار داخلي خاص أكثر من إعلان رسمي. وفي الوقت ذاته، يبحث زملاؤه عبثًا عن أثر لتلك القرارات في البريد الإلكتروني أو تقارير الاجتماعات، دون أن يجدوا لها أي أثر واضح.

الوزير الذي لا يظهر إلا عند الضرورة يتقن فن الظهور المؤقت، حاضراً فقط في اللحظات التي تتطلبها الصورة السياسية؛ يقف خلف رئيس الوزراء بابتسامة محسوبة بعناية، أو يطل في الصور الجماعية التقليدية التي تملأ الألبومات الرسمية بلا أثر ملموس. يقتصر دوره على سد الفراغ الظاهر وإعطاء إيحاء بالوجود والفعالية، بينما تظل مساهمته الحقيقية غائبة، ليصبح حضوره مجرد أداء شكلي، تمثيل بصري يتماشى مع الخطابات الرسمية دون أن يؤثر فعلياً في مجرى الأمور.

الوزير كائن سياسي لا يطمع في النجومية بقدر ما يحرص على الاستمرارية في الظل، حيث تُتخذ قراراته في أروقة الغموض، محافظًا على مسافة مريحة من دائرة الانتباه المباشر. يفضل أن يكون حضوره مجرد خلفية تضاف إلى اللوحات السياسية دون أن يحتل مركزها، ليصبح بذلك نجمًا غير مرئي لا غنى عنه في المشهد العام. فهو حاضر في الغياب، وغائب في الظهور، رمزٌ لفن السياسة الهادئة التي تتقن الصمت أكثر من الكلام، وتختار الاختفاء على الظهور، ما يجعلها ممارسة متقنة تتجنب الضوضاء لصناعة تأثير خفي ومستدام.

صاحبُ الوعود والصراخ… والنتائج صفر!

في كل مؤسسة، تبرز شخصية لا يمكن تجاهلها أو نسيانها: المدير الذي يلجأ إلى ضرب الطاولة. هذا الرجل الذي يظن أن الصراخ أداة فاعلة أكثر من الحلول المدروسة، وأن الضرب على الطاولة قادر على تصحيح مسارات الأمور، رغم أن الواقع يؤكد استمرار الجمود وتكرار المشاكل بلا أي تقدم يذكر. إنه نموذج قيادة يعتمد على الهيمنة الظاهرة بدلاً من الفاعلية الحقيقية، حيث يحل الصخب محل التفكير، ويُستبدل الحوار البنّاء بالإصرار على فرض السيطرة دون جدوى.

عادةً ما يظهر هذا المدير حين تبدأ الأمور في التعثر أو تتفاقم الشكاوى، فيدخل مثل عاصفة غضب مفاجئة: يصرخ، يلوّح بيده، ويرمي على الطاولة ملفات أو أقلامًا، كأنه يعلن انطلاقة ثورة داخل المكتب. لكن بعد دقائق قليلة، يعود الجميع للعمل كأن شيئًا لم يحدث. لا تقتصر مهارته على الصراخ فقط، بل يمتلك خطابًا مميزًا من الوعود الكبرى: “سنصلح كل شيء فورًا!” و”لن نسمح بأي تقصير!” و”التغيير قادم لا محالة!”؛ عبارات يكررها في كل اجتماع، لكنه لا يكشف أبدًا عن كيفية تحقيقها.

وعندما يُطلب منه تقديم تقارير أو نتائج، يتحول فجأة إلى فنان في التهرب والتأجيل، ويقول “نحتاج وقتًا إضافيًا”، أو “التقارير قيد الإعداد”، أو حتى “الموظفون لم يتعاونوا بالشكل المطلوب”.

في بعض الأحيان، يقوم بزيارات مفاجئة للمكاتب، مرتديًا قبعته الرسمية، ينظر بصرامة كأنه مفتش، لكنه لا يلمس شيئًا فعليًا، ولا يصدر تعليمات تنفيذية حقيقية، مكتفيًا بعبارات مثل: “هذا غير مقبول” أو “أريد نتائج أفضل”. وأشهر لحظاته الكوميدية تكون حين يُرفع تقرير مالي سلبي، فيطرق الطاولة بغضب معلنًا عن “تغيير جذري”، لكنه يعود بعد أسبوع ليبرر بأن “التغيير يحتاج إلى دراسة معمقة”، ليعود الجميع إلى الروتين اليومي نفسه المعتاد دون أي تعديل يُذكر. المدير الذي يضرب الطاولة رمز لكل مسؤول يظن أن القوة في الصوت والصراخ تعادل العمل الجاد، في حين تبقى المؤسسات تحت وطأة الانتظار والوعود الفارغة، والموظفون ينتظرون ماذا سيأتي بعد الصراخ… في غالب الأحيان، لا شيء يأتي …

لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.

المصدر: هسبريس