أصدر المختار بوبا، أستاذ الأصلانية والدراسات الثقافية بجامعة دارتموث بالولايات المتحدة الأمريكية، كتابه الأول حول “الغَلقَا وصناعة الصورة في السياحة بالمغرب.. مقاربة أصلانية”، ويُقدم في محتوى الكتاب “دراسة تأملية للصورة وللتفاوض حولها في السياحة الصحراوية، مستلهِما عُمقه النظري والمنهجي من المعارف والمناهج الأصلانية بالجنوب الشرقي المغربي”.

وأكد بوبا، الذي يصدر أول عمل أكاديمي يوظف المقاربة الأصلانية، أن فضاء السياحة بالجنوب الشرقي يعتبر خصبا للدراسة؛ بما أن “الفاعلين فيه يحاولون تجسير الهوة بين معارف الأجداد ومدارك الأحفاد في عالمٍ تتقاطع فيه الرواسب الاستعمارية مع ديناميات التمثيل المعاصرة، وفي سياقٍ تُعاد فيه صياغة الذات والهوية من خلال عدسات الآخر”.

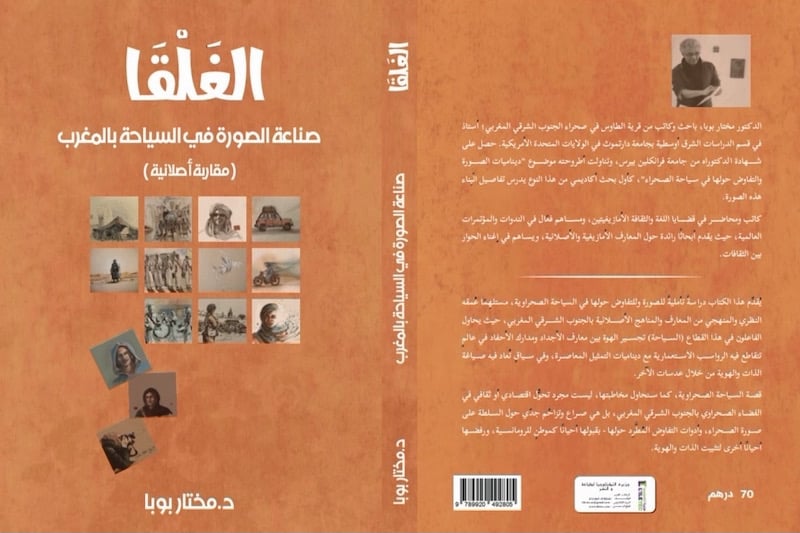

الكتاب، الصادر عن “جزيرة التكنولوجيا للطباعة والنشر”، يستحضر قصة السياحة الصحراوية ليس بوصفها “مجرد تحول اقتصادي أو ثقافي في الفضاء الصحراوي بالجنوب الشرقي المغربي”؛ بل باعتبارها “صراعا وتزاحُما جديا حول السلطة على صورة الصحراء، وأدوات التفاوض المُطرِد حولها ـ بقبولها أحيانا كموطنٍ للرومانسية، ورفضها أحيانا أخرى لتثبيت الذات والهوية”.

مُرافقة لتشكل سياحي

قال الأكاديمي المغربي، في مقدمة الكتاب، إنه سيحاول “معالجة أسئلةٍ ظلت تساور أذهان الباحثين والمهنيين حول: نمو وتطور السياحة الصحراوية بالجنوب الشرقي المغربي، وكيف صُنِعت الصورة الرومانسية للصحراء والصحراوي؟ من صممها؟ كيف تم تثبيتها في الأنظمة الأكاديمية والتسويقية العالمية؟ وكيف تفاعل معها الصحراويون الأمازيغ الذين أُلصقت بهم وأُلبِسوا معانيها؟”.

ومن ثم، “يتناول هذا الكتاب ثلاثة مفاهيم مركزية تُشكل الإطار النظري والمنهجي لدراسة السياحة الصحراوية في الجنوب الشرقي للمغرب، وهي: صناعة الصورة، والتفاوض حول الصورة، ومناهج البحث الأصلانية المعتمدة في هذا البحث”.

كما وضح أن “الأنظمة المعرفية الأصلانية تنبني على تصور جمعي للعالَم، والهوية، والذاكرة، ينطلق من الأرض (أكال)، والإنسان (أفگان)، واللغة (أوال) كمرجعيات أنطولوجية لفهم واقع الصحراء كما يراه أهلها”.

وأبرز الباحث أن مفهوم “صناعة الصورة” يشير إلى “عمليات تشكيل تمثلات وصور نمطية عن الصحراء من قِبَل الرحالة الأوروبيين، والأكاديميين، وكتاب السياحة، حيث تُقدم الصحراء كفضاءٍ رومانسي تؤثثه الرمال، والإبل، والخيام، و’الناس الزرق’ الذين يعيشون حياة ثابتة في الماضي، ولم تتغير منذ قرون”، أي كـ”عالم خالٍ من الحياة، ومليء بالغموض والمخاطر”.

أما “التفاوض حول الصورة” فهو، وفق الكاتب، “فعلٌ نقدي تفاعلي يُمارسه الفاعلون المحليون والمرشدون السياحيون الذين يقفون في الصفوف الأولى أمام الصور الجاهزة التي يحملها السياح معهم إلى الصحراء”، في سياق هذا التفاعل، “خلق الفاعلون أَنساقا للتفاوض تشمل السرد، والحضور الجسدي والمسرحي، أو ما يُسمى محليا بـ’الغلقة’، كشكلٍ مُبتكَرٍ للمقاومة الرمزية لعنف الصورة والإقصاء”.

وتابع: “لقد احتلت ‘صورة الصحراء’ موقعا مركزيا في الذاكرة السياحية العالمية، وتغلغلت في خيال الأوروبيين عبر الأدب، والفنون، والإعلانات، وأدبيات التنمية والسياحة؛ وهي صورةٌ تم تشكيلها وهندستها بعيون أوروبية، واختزلت الإنسان الصحراوي والأمازيغي ومجاله الثقافي في رموز رومانسية وأسطورية وفولكلورية تُناسب احتياجات السوق السياحي أكثر مما تُعبر عن حقيقة المجتمع، وتاريخه، وثقافته، وهويته”.

واستند بوبا إلى المناهج الأصلانية والديكولونيالية التي يعتمدها في هذا البحث، لكونها “تكتسب أهميتها القصوى”؛ فهي “لا تنظر إلى الصورة بوصفها معطى بنيويا جاهزا، بل باعتبارها نتيجة تفاوضية تُعيد طرح سؤال المعرفة من زاويةٍ مغايرة: من يتكلم؟ من يصف؟ من يصنع الصورة؟ ومن يُسوقها؟ في محاولةٍ لتفكيك التراتبية المعرفية التي تجعل من أبناء الجنوب الشرقي (أسامر) موضوعا للبحث لا شركاء فيه”.

في البدء كانت الرمل

ذكر بوبا، في متن الكتاب، أنه خلال “بداية سبعينيات القرن الماضي كانت قوافل السياح قليلة ومعدودة، تأتي الى قرية مرزوگة كل أسبوع أو أسبوعين على متن عربات خاصة يعرفها الجميع وينتظرها البعض. لم يكن السياح يحتكون بالسكان المحليين إلا نادرا؛ وذلك راجع إلى أسباب ثقافية واجتماعية واحيانا تاريخية”.

وأورد أن “السياح كانوا ملزمين باحترام خصوصية القرية وأهلها، وكانت العزلة في التلال الرملية تضمن لهم شروط التمتع بالصحراء في هدوئها وسكينتها”، لافتا إلى أن “عدم رغبة السكان في التعاطي مع السياح الأجانب كان سببه المباشر مرتبط بذاكرة الاستعمار. لا يزال الناس يذكرون أن “إيرومين” (الأوروبيين) كانوا يحكمون المنطقة بأيادٍ من حديد قبل عقدين من الزمن فقط”.

وأبرز أن سجُون الأوروبيين “في الطاوس وأرفود لا تزال شاهدة على زمن التعذيب والقتل. اليوم، بدل البنادق والمدافع أصبحوا يحملون آلات تصوير ويتكلمون بعنجهية أقل؛ فكان القرويون صادقين في حذرهم وفي التعبير عنه”؛ “لكن شباب المدرسة بالقرية لم يكترثوا كثيرا بهذه العلاقات المثقلة بالذاكرة رغم احترامهم للأجداد وتضحياتهم”.

وأكد الباحث أن الشباب “كانت لديهم اهتمامات أخرى ورغبة في رسم معالم علاقة جديدة مع “أرومي” (الأوروبي). كانوا يدرسون الفرنسية ويستعملونها بطلاقة كافية لأن يوظفهم السياح في رحلاتهم الصحراوية كمرشدين”.

وتابع: “مكنهم ذلك من اكتساب مهارات فائقة في السياحة وتواصل الثقافات. وكان كل ذلك يتم دون مباركة من كبار القرية الذين لازالوا ينعتونهم قدحا بـ’ايضان ن إيرومين’ (كلاب السياح)”.

خلال سنوات قليلة، أورد بوبا، “تكاملت عناصر ثقافة جديدة وترسخ البعد الوظيفي للسياحة بجميع مكوناته عند شباب المنطقة. وأصبحت السياحة المحلية تنمو مواكبة للخدمات الجديدة المرتبطة بها وما تطلبه ذلك من تحرير للمعاجم وللأنظمة اللغوية لاحتواء المجالات الدلالية والأنشطة اليومية للسواح والفاعلين الجدد، وتم تعلم أو بداية تعلم لغات أخرى غير الفرنسية كالألمانية والإنجليزية ثم الإسبانية في وقت لاحق”.

وتبقى اللغات هي “الشرط الأول”، وفق الكاتب، لـ”ضمان تداولية محكمة لروايات الصحراء ورمزياتها”. ومواكبة لذلك “أُدخِلت العمامة الزرقاء والعباءة أو الدراعة لتأكيد الانتماء “للرجال الزرق” والرحل كهوية جديدة مقتبسة من كتب الإرشاد السياحي. وكان أول من أدخل العمامة الزرقاء الى مرزوگة في نهاية السبعينيات كما تذكر الروايات في القرية هو المرشد المحلي المعروف موحى گازيل الذي كان يشتغل في خط المحاميد الغزلان وزاگورة في واحة درعة”.

أما الطبول أو الطامطام التي تشتهر بها السياحة الآن فإن “أول ظهور لها وقع على مشارف كثبان لالة مرزوگة الشامخة في أوائل الثمانينيات”، أورد بوبا الذي أضاف: “وبسرعة فائقة، تعلم شباب القرية إيقاعات جديدة لگناوة وإزنزازن وناس الغيوان، قبل أن تمتد هذه التجربة لاحقا لتشمل إيقاعات من غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

“الغلقة” وانبناء الصورة

في ذلك الوقت، ذكر بوبا، أن مرحلة الممارسة الوظيفية لـ”الغَلقَة” بدأت، وهي “مفهوم عميق ومركب يغوص من خلاله المرشد (الگيد) في شخصية “الإنسان الأزرق” إلى درجة التماهي. والهدف هو أن تظل القصة التي يرويها للسائح مقنعة ومثيرة يكتب فيها المكان والتاريخ والهوية بحبر جديد”.

ووضح الأستاذ المحاضر في قضايا اللغة والثقافة الأمازيغيتين أنه “عندما يكتمل الإقناع ويعتقد السائح بصدق الرواية ويتفاعل من داخلها فهذه “غَلقة” ناجحة. ولا يحق لأي كان من داخل هذه الدائرة (المنطقة) أن يفشي السر أو يشكك في صدق الغلقة (التقية السياحية) وإلا اتهِم بـ”الفَرْشَة” التي ينتج عنها النفي خارج الدائرة الزرقاء”.

وأما الثقافة الجديدة (الجمال والطبول والعمامات الزرقاء)، فقد “ترعرعت على هوامش القرى وبعيدا عن أنظار الشيوخ في وقت كانت فيه المنطقة تعاني الفقر والتهميش والجفاف وما نتج عن ذلك من إخلاء جماعي لقرى بأكملها كقصر الطاوس وأجزاء كبيرة من الخملية وحاسي الأبيض التي كادت أن تصبح قرى أشباح بعد أن هجرها أغلب السكان”.

وهكذا، “بقي مجال السياحة مفتوحا بشكل مضطرب رغم محاولات عديدة لتنظيمه”، وفي أبريل 1983 “حصلت نقلة نوعية ستغير مجرى السياحة إلى الأبد، عندما قرر يدير أوحنيني، عميد السياحة الصحراوية بالمغرب، أن يبني أول مشروع سياحي خارج مجال القرية؛ وهو عبارة عن خيمة على أطراف عرگ الشبي (ءيغف ن العرگ، راس الرمل)”.

بعد ذلك، أتى إيدير بجمل واحد “مكن السواح من أخذ صورهم معه على خلفية الرمال الذهبية وغروب الشمس؛ فاكتملت بذلك كل عناصر الصورة لتخليد “لحظات كوداكية” خاصة وحميمية. و”آنذاك، صار بإمكان السائح الأوروبي أن ينزل بفندق بأرفود وينتقل إلى خيمة إيدير للتمتع بالرمال وغروب الشمس وبالشاي المغربي المنعنع والتقاط صور على ظهر الجمل ويعود في اليَوم نفسه الى غرفته المكيفة في المدينة”.

المصدر: هسبريس