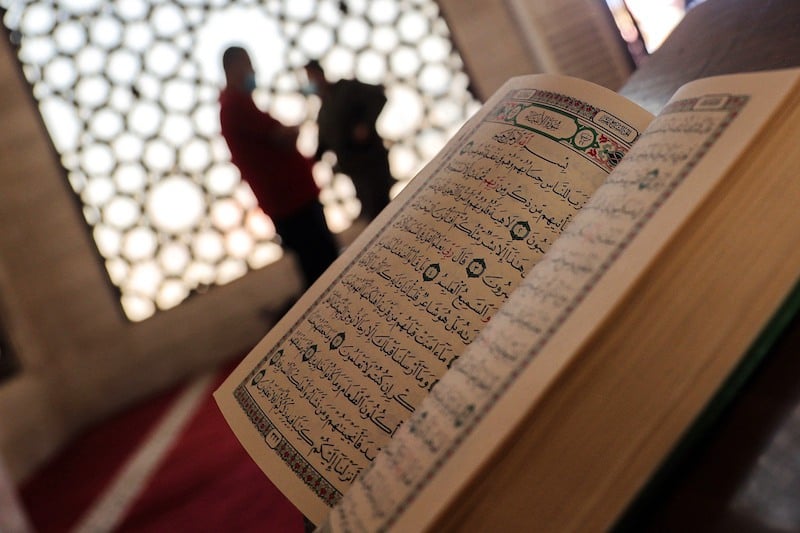

التعاطي مع ظاهر النصوص القرآنية .. السبتي: نظرتان متعاكستان لخطأ واحد

وجهتا نظر متعاكستان لخطأ واحد، يفصل فيهما أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني مخلص السبتي، منتقدا الاكتفاء بظاهر النص من غير كبير اهتمام بتأثير العقل وسياقات التاريخ والاجتماع والمذهب في الفهم والتنزيل، ومنتقدا كذلك مقاربة نفي وجود النص وجعله أفهاما وتمثلات في أذهان أناس تحكمهم إكراهات التاريخ وإغراءاته.

وجهتا النظر هاتان يبين عدم صوابهما الكاتب، في مقال توصلت به هسبريس، قائلا إن خطأهما واحد: قصر النظر المؤدي إلى احتكار الحقيقة.

ومع التفصيل في ملاحظاته حول الفصيلَين الفكريين، وملاحظاته حول فهوم شائعة لـ”لا اجتهاد مع وجود النص” على سبيل المثال، ونتائج التضارب الفكري بمنطق صفريّ من استغلال داخلي وخارجي واستمرار في الضعف ونقص السيادة، يسطر الأستاذ الباحث على ضرورة “استئناف البحث للوصول إلى منهج جامع ممكن من التمييز بين النص في ذاته والنص في ذواتنا (أي في ذات المتلقي)، دون حرمان أنفسنا من الاستفادة من معطيات أي منهما”.

وهذا نص المقال:

في علاقة الدين بالتدين تسود في بيئاتنا العربية مقاربتان اثنتان، الأولى مكتفية بظاهر النص من غير اهتمام كبير بتأثير العقل وسياقات التاريخ والاجتماع والمذهب في فهمه وتنزيله، ففهم فـئة للنص هو ذات النص، وبذلك فإن فهم السلف حجة على من دونهم دونما اعتبار للسياقات الموضوعية الداعية لترجيح فهم على فهم، وحكم على حكم، وتقف المقاربة الثانية على النقيض من الأولى، فتنفي أصلا أن يكون للنص وجود في ذاته، إنما هي أفهام وتمثلات في أذهان أصحابها وفق إكراهات التاريخ وإغراءاته، فالنص يذوب في ذهن صاحبه بمجرد تلقيه، وتغيب حقيقته وراء حجاب كثيف من الأفهام والتمثلات المحكومة بالواقع، المنضبطة به والمسيجة بسياجه، وبهذا تتم إزاحة النص وأحكامه إزاحة كلية أو شبه كلية، فلا يبقى إلا الواقع، ولا يتم الاعتراف إلا به.

نتيجة المقاربة الأولى أن يتم الاستغناء بظاهر النص عن ضوابط فهمه وتنزيله من حافات السياق والقرائن، ونتيجة الثانية أن يتم الاستغناء بالتدين عن الدين، وبالعقل عن النقل، وبالعلم عن الشرع.

وهكذا يجد المتابع نفسه بين خيارين متضادين، وموقفين متنافيين، إما اعتبار النص وإزاحة تأثير الواقع في ذهن المتلقي، وإما اعتبار الواقع وإزاحة تأثير النص.

فكيف نخرج من منطق الثالث المرفوع هذا، الذي كثيرا ما يتم حشر الناس فيه دونما إرادة منهم ولا وعي؟ خاصة وأننا ندرك أن النص قد جاء للتأثير في الواقع هداية وإرشادا من جهة، وأن هذا النص لا يدرك إلا من خلال سياقي الورود والتنزيل من جهة أخرى.

الدين وضع إلهي علوي ثابت، والتدين كسب إنساني أرضي متغير، وليس العُلوي المطلق كالأرضي المتغير، من حمل هذا على ذاك فرط في الثوابت فأضاع البوصلة، أو جمد المتغيرات فكبح تقدم الحياة، وكل ذلك واقع معاش، وتاريخ منقول.

في مدارسة المقاربة الأولى:

ينطلق أصحاب المقاربة الأولى من مقدمتين اثنتين يخلصان بهما إلى نتيجة يرونها يقينية ومطلقة:

مقدمة أولى: بما أن الله عز وجل هو أعلم بما يصلح للعباد.

مقدمة ثانية: وبما أن الكتاب والسنة يتضمنان ما يصلح للعباد من أحكام وتشريعات.

استنتاج: فإن ما نستمده منهما هو الهدى الرباني، وكل مخالفة للهدى ضلال.

هنا نجد مقدمتين سليمتين تماما بالنسبة لكل مؤمن، لكن ما تم استنتاجه منهما لا يصح دوما، فليس كل ما تم استمداده من نص موافق لنص آخر، ولا كل ما تم استمداده صح فهمه، ولا كل ما صح فهمه صح تنزيله.

ولنا هنا تدقيقان اثنان:

التدقيق الأول: في كون النص شيئا، وفهم المؤمن للنص شيئا ثانيا، وطريقة تنزيله ضمن سياقه الاجتماعي شيئا ثالثا.

ليس كل استمداد من النص مساويا للنص، والغفلة عن ضبط هذا الأمر هو الذي أدى إلى الخلط بين الدين وفهم الدين، أي بين الدين والتدين. وهذا الخلط بالذات هو الذي كان سببا في أزمات كثيرة متكررة تربك الخطوات وتكبح القدرات.

ويحدثنا التاريخ أن هذا الخلط بالذات هو ما دفع الخوارج إلى تكفير الناس وسفك دمائهم وإعلان الحرب عليهم عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها، ورغم أنهم كانوا أصحاب صلاة وصيام وورع، إلا أنهم تخطوا باجتهاداتهم تخطئة الغير إلى تكفيره ومحاربته فالتبست عليهم حدود منطقة الثوابت التي يضلل منتهكها أو يكفر، ومنطقة التغيرات التي يؤاخى المخطئ فيها ويعذر، واعتبروا آراءهم في الدين هي عين الدين، واجتهاداتهم في الشريعة هي ذات الشريعة حتى أوصلهم ذلك إلى قطع الطريق وقتل المسالمين محتسبين الأجر عند الله.

يروي ابن الأثير ضمن أحداث سنة 38هـ أنهم رأوا عبد الله بن خباب يسوق زوجه على حمار فأوقفوه وسألوه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم… فسألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر وعثمان، فأثنى على الجميع خيرا، فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا… فذبحوه، فسال دمه في النهر، وأقبلوا إلى امرأته فصاحت: أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وقتلوها، فلما بلغ عليا ذلك وبلغه اعتراض الناس من طرفهم واستجوابهم، بعث إليهم الحارث بن مرة ليحاورهم وينظر ما بلغه عنهم، ويكتب به إليه، فلما دنا ابن مرة منهم يسائلهم قتلوه.

والذي يجب أن ينال حظه من التفكير والتأمل، هو أنهم في طريقهم وهم يقودون عبد الله بن خباب وزوجه سقطت من نخلة تمرة، فأخذها أحدهم وجعلها في فيه، فاستنكر آخر قائلا: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن؟ فألقاها.

إنهم تورعوا عن أكل تمرة بغير إذن صاحبها ولم يتورعوا عن اعتراض الطريق وسفك الدماء، ولم يكن في منطقهم ما يدعو للاستغراب، إذ الحالة الأولى بالنسبة لهم حالة سرقة وخيانة، والحالة الثانية حالة دفاع عن الحق وجهاد يؤجرون عليه عند الله.

لم يكن ينقص الخوارج عموما الإخلاص للدين ولا محبته والغيرة عليه، ولكن نقصهم الفهم السليم والإدراك القويم للفروق بين الدين في ذاته والدين في أفهامهم فأفسدوا في الأرض وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا، وهكذا حاربوا عليا وابنه الحسن وقاتلوهما بتبريرات دينية، واستشهادات قرآنية.

كان قاتل علي ومن معه على قناعة تامة بكفر علي لمجرد أنهم قد اختلفوا معه في بعض قضايا التدبير السياسي، فرتبوا اغتياله، وهذا عمران بن حطان السدوسي يمدح القاتل بأبيات تكشف عن أصل الخلل في التصور وتأثيره في تدبير الخلاف.

يا ضربة من تقي ما أراد بهــا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـــي لأذكره يوما فأحســــــبه أوفى البريـة عند الله ميزانــــــــا

أكرم بقوم بطون الطير أقبرهم لم يخلطوا ديـنهم بغيا وعدوانــا.

إن عدم إدراك الفوارق الدقيقة بين قطعيات الدين وظنياته، وبين الدين والتدين تسبب ولا يزال في مآس تاريخية خطيرةتكرر نفسهاتارة بين السنة والشيعة، وتارة بين الشافعية والحنفية، وأخرى في أعمال عدوانية إرهابية في العديد من دول العالم.

كيف يحدث ذلك؟

في مقولة لعلي بن أبي طالب نجد تشخيصا دقيقا لسبب الخلل: (… هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال…).

إن كل قارئ مفسر بالضرورة، فهو يترجم ما يطالعه من خلال خلفياته الفكرية وأفكاره المسبقة وتجاربه مع اللفظ والمعنى ومساعيه اللاشعوريةأحيانالإثبات مسبقات ونفي أخرى، فتتسلل الذاتية وإن احتاط، لأن الأمر يتطلب إجراءات علمية احترازية صارمة غير متاحة لكل شخص في كل ظرف.

والقصد أن نقول إن الذي يتلقى الخطاب يسهم في منحه معناه، فإذا كان الأمر كذلك، فإن أي تشوه في الخلفيات والمسبقات والتصورات ينعكس حتما على الفهم فيفسده، وبفساد الفهم يفسد التنزيل، ويحدث الصدام الذي لا بد من حدوثه.

التدقيق الثاني: الاجتهاد أمر واقع في كل تعامل مع النص:

هل يجوز الاجتهاد مع ورود النص؟ والنص هنا بمعناه الأصولي، أي اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال، وهو الظاهر عند الشافعي.

تقول القاعدة: “لا اجتهاد مع ورود النص”، لكن الذي لا ينتبه إليه كثير من الطلبة والباحثين هو أن هذه القاعدة عامة تحتمل تخصيصا بقاعدة أخرى هي: “ما من عام إلا وقد خص”.

والواقع أن العلماء والفقهاء عبر العصور قد اجتهدوا في النصوص، تخصيصا وتقييدا ونسخا وتنزيلا بحسب متغيرات السلم والحرب، والأمن والخوف، والقوة والضعف…، وكتبوا في ذلك، وأصّلوا الأصول، واستخرجوا المقاصد، وخلفوا تراثا غنيا ما زلنا في حاجة للرجوع إليه والاستمداد منه والاهتداء بتدقيقاته وتحقيقاته.

واختصارا، فإن من مظاهر الاجتهاد مع ورود النص ما نجده في المباحث الخمسة الآتية:

الاجتهاد في الجمع بين النصوص.

الاجتهاد في الاستنباط منها وفق المستجدات غير المتناهية.

الاجتهاد في تحقيق احتمال النسخ والتخصيص.

الاجتهاد في تحقيق مناطاتها.

الاجتهاد في تنزيلها على الواقع (المتغير) بحسب الجهد والطاقة.

وهذا كله اجتهاد مع وجود النص، فإذا دخل الاجتهاد دخل معه الفهم الإنساني والظن الغالب، وكان حقا علينا أن نتحدث عن الفقه لا عن الشريعة، وعن التدين لا عن الدين، وكان حقا علينا أن نعذر المخالف لا أن نكفره، وأن نحاوره لا أن نضلله، غير كافين أنفسنا عن التزام ما اطمأن إليه القلب وغلب على الظن صوابه.

في مدارسة المقاربة الثانية:

ينطلق أصحاب هذه المقاربة أيضا من مقدمتين اثنتين يخلصان بهما إلى نتيجة يرونها منطقية وعلمية:

مقدمة أولى: بما أن النص غير ناطق بذاته “ولا بد له من ترجمان”.

مقدمة ثانية: وبما أن العقل والاجتماع البشري ناطقان به.

استنتاج: فكل قراءة للنص هي إعادة إنتاج له، وما نستمده منه إنما يعبر عن التاريخ ومستوى العقل الإنساني، لا عن ذات النص، ولذلك ينبغي تعويضهما به والانطلاق منهما دونما حاجة إليه، إذ أنه (لا يوجد شيء اسمه النص في ذاته)، وبهذا، فكلما تم التشبث بالنص باعتباره كاشفا عن الهدي الرباني قاد ذلك إلى انتشار النزعات الوثوقية، وبالتالي احتكار الحقيقة مع ما ينتج عنها من تطرف وإقصاء وإرهاب.

وهنا أيضا نجد أنفسنا أمام مقدمتين سليمتين واستنتاج سيئ، استنتاج أدى إلى إزاحة النص واستبعاده نهائيا، والحال أنه لا يلزم من إنسانية الفهم أن يخلو مطلقا من كل صواب ومن كل فهم دقيق، وإلا لما وضع دستور ولا حكم قضاء، ولا ثبت في الذهن يقين، ولا توصلت البشرية إلى شيء يذكر من تطور رياضي ولا كشف علمي، ولا كانت مؤهلة للتوصل بشيء من رسالات السماء، إن ما يلزم عن المقدمتين هو وجوب التدقيق في الفهم والاحتياط في القرار، والتثبت في التنزيل، لا إنكار إمكانية الوصول إلى صواب.

ولنا هنا أيضا تدقيقان.

التدقيق الأول: في أنه لولا الصفة لما وجد اتصاف.

أي لولا السبب لما كانت نتيجة، لولا الشيء في ذاته لما وجد تشيء، لولا النور لما وجدت إنارة، ولولا الدين لما وجد تدين، وحيث إنه لا يمكن تجاهل التدين وحمله على الدين، وهو منزلق الفريق الأول، فإنه أيضا لا يمكن تجاهل الدين بحمله على التدين، وهو منزلق الفريق الثاني، إذ الدين أصل التدين، ولولا هذا لم يكن ذاك، ومن ثمة وجب التمييز بين المجالين لئلا يحدث الخلط فيحمل التدين على مطلق الدين، بالشكل الذي رأيناه عند الفريق الأول، أو يحمل الدين على مطلق التدين كما نراه عند هذا الفريق (الثاني)، فكلا الفريقين بهذا وجهان متعاكسان لخطأ واحد، هو قصر النظر المؤدي لاحتكار الحقيقة، أو قل هما وجهان لخطأ جر لخطيئة، والخطأ هو عدم القدرة على التمييز، والخطيئة ما نتج عن عدم التمييز من إقصاء وعنف وإكراه.

التدقيق الثاني: في ضرورة التمييز وإمكاناته.

وبهذا، فإن السؤال الكبير هو: كيف نميز بين هذا وذاك؟ أي كيف نتمكن من التمييز بين الدين والتدين وما هي الوسيلة وبأي منهج؟

يتطلب الجواب التمكن من خلفية منهجية دقيقة، وهذا ما وجه إليه علماء الأصول والمقاصد عنايتهم عهدا بعد آخر، إلا أن تراجع المعرفة وقصور النظر كثيرا ما يسقطان في أخطاء فظيعة تضعف المجتمعات وتضيع تماسكها، وتفقد إمكانية تحديد رؤية مستقبلية واضحة وجامعة للجهود.

وإنما يتم التمييز بالتماس المحكمات، والانطلاق منها، وحمل ما تشابه على الأفهام عليها، وهي على نوعين، كبرى وصغرى:

1. المحكمات الكبرى: وهي الكليات والمقاصد الكبرى، التي إليها ترجع كل الجزئيات، ومن خلالها ينضبط الفكر ويسلم النظر، وهذا يقتضي استئناف الجهود الاستقرائية للتمكن من رصد الكليات واعتمادها في دراسة مستجدات الواقع مع الحذر من تناول الجزئيات بمعرض عن كلياتها، وهو الأمر الذي لا يزال يثقل كاهل الفكر الإسلامي المعاصر على الرغم مما بين أيدينا من تراث علمي منهجي من الممكن توظيفه لتوجيه الفكر وتحفيز الاجتهاد، من ذلك مثلا ما يقرره القرافي: (ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره، فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد).

وليس من المتعسر بعد هذا إعادة النظر في الكليات الخمستفصيلا وتحليلا وتحيينابما يستجيب لمستجدات الواقع ومتطلبات المستقبل، وبما يزيدها إيضاحا ويرفع من إمكانات تطبيق مقتضياتها، ومن الممكن الحديث عن مقاصد كلية مفصلة كالتوحيد والتكريم والتخليق والتنوير والتطوير والتيسير.

المحكمات الصغرى: وهي ما تم القطع بثبوته من الجزئيات بتوثيق وتدقيق ينقلان الفقه والفكر من الظن إلى القطع، ومن الشك إلى اليقين، وينقلان الناس من الافتراق إلى الاتفاق، ومن الجدل إلى العمل، انطلاقا من معايير علمية خمسة:

قطعية الثبوت: أي أن يكون الدليل المستمد منه التصور أو الحكم قطعيا في ثبوته، أي مستمدا من القرآن الكريم أو مما تواتر من الحديث النبوي.

قطعية الدلالة: أن يكون الدليل المستمد منه التصور أو الحكم قطعيا في دلالته، أي محتملا لمفهوم واحد واضح لا اختلاف حوله.

الصفة: بأن يكون الحديث واردا بصفة التبليغ عن الله لا بصفة الإمامة أو الفتيا أو القضاء.

السياق الزماني: بأن يكون النص مؤبدا لا مجرد أمر بحكم إجرائي اقتضته سياقات اجتماعية أو حربية مخصوصة في أزمنة مخصوصة.

الوسع: أي انتفاء الضرورة الملجئة، سواء كانت فردية خاصة، أو جماعية عامة.

استنتاج:

بعد أن وقفنا على قصور المقاربة الأولى (المزيحة للتدين في مقابل ما تعتبره دينا) المكتفية بظاهر النص من غير اعتناء بالنظر في مدى تأثير العقل في فهمه وتمثله، ولا في مدى تأثير السياق في وروده وتنزيله، وبعد أن وقفنا على قصور المقاربة المقابلة (المزيحة للدين في مقابل ما تعتبره تدينا) النافية لوجود سبيل لمعرفة النص في ذاته (مادام يستحيل بمجرد تلقيه إلى تمثلات في أذهان أصحابها غير محكومة بشيء من منطقه ولا من تعاليمه، بل بإكراهات التاريخ وإغراءاته)، وبعد أن ألمحنا إلى أن هذا القصور المزدوج هو أحد الأسباب الكبرى الكابحة للتقدم، بما يتسبب فيه من احتكار للحقيقة، هذا باسم الدين وتعاليم السماء، وهذا باسم العلم وموجبات التحضر، فقد بات من الضروري استئناف البحث للوصول إلى منهج جامع ممكن من التمييز بين النص في ذاته والنص في ذواتنا (أي في ذات المتلقي) دون حرمان أنفسنا من الاستفادة من معطيات أي منهما.

إن هذا الوضع المعتل الناتج عن هذا القصور المزدوج قد جعل كل تيار يرى النهضة من خلال ما يحققه على جبهة الحرب ضد خصومه في التيارات الأخرى، لا من خلال ما يبنيه معهم، بل كثيرا ما يبرهن كل تيار عن نزاهة مواقفه ومشروعية أطروحاته من خلال “المفاصلة” مع الآخر أو تخوينه… مما يؤدي إلى انحراف المشاريع الفكرية والثقافية في الأوطان العربية بجعلها تدور في دوائر مغلقة في غفلة تامة أو شبه تامة عن تحديات الواقع المتغير، ومتطلبات المستقبل المأمول، ولا يخفى أن بعض الجهات في داخل الأوطان العربية وخارجها يهمها توظيف هذا السجال وتزكيته والنفخ فيه بما يخدم دواعي الانقسام والتفتيت.

إن إدراك التوازن المنهجي بين منطق الدين ومنطق التدين، والتوعية به والتربية عليه قد أصبح اليوم ضرورة ملحة، ليس فقط على مستوى الفكر الإسلامي وإشكالاته، ولا على مستوى التماسك الاجتماعي وموجباته، بل أيضا على المستوى الوجودي، وكل تأخر في ذلك ستؤدي المجتمعات الإسلامية ثمنه من قوتها وسلامتها وأمنها، دعك من الحديث عن مقومات التنمية وموجبات النهوض.

المصدر: هسبريس