قصة تصوير: مارينا ميلاد

(4 نوفمبر 2025) ينعكس ضوء القاعة الخافت على قناع الملك توت عنخ آمون الذي يطل لأول مرة من مكانه الجديد بالمتحف المصري الكبير، فيظهر بقوة لمعانه الذهبي وألوانه وتفاصيله الحادة، ويكشف عن وجوه منبهرة تلتف حوله من كل جانب. كانت الأمريكية الشقراء باتي ستيلمان وعائلتها بين هؤلاء.

لا أحد يمر من هنا سريعًا، فالجميع يقفون في حضرة الملك أطول وقت ممكن، ويرفعون هواتفهم لالتقاط الصور معه.. ربما يسحرهم بما لديه من كنوز تملأ هذه القاعة القائمة على مسطح 7500 متر مربع، ويثير فضولهم في الوقت نفسه.. فكيف لهذا الصبي الذي لم ينجز أشياء عظيمة في حياته أن يملك كل هذا؟ وعلى ما يبدو، لم يكن للملك نفوذ في مملكته، لكن بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام صار له هذا النفوذ هنا! فهو “نجم المتحف” بلا منافس!

(4 نوفمبر 1922) في اليوم نفسه قبل 103 سنوات، جذب هذا الملك بقناعه وأشيائه الأخرى أول زواره، أول مريديه، الذين بحثوا وراءه لسنوات حتى وجدوه في مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر، ليكون “أحد أعظم اكتشافات التاريخ”. هؤلاء المكتشفون من صبية صغار وعمال مصريين وعالم الآثار البريطاني هوارد كارتر أخرجوا أكثر من خمسة آلاف قطعة تركها الملك لترافقه في العالم الآخر. تفرقت بها السبل لاحقا، ثم رافقته ثانية في هذا المتحف، حيث اجتمعت كلها للمرة الأولى.

فات “باتي” موعد سابق مع الملك “توت”، حين سافرت 166 قطعة من مقتنياته إلى لوس أنجلوس الأمريكية قبل سبع سنوات. لم تكن مفتونة به أو مهتمة بدرجة كبيرة حينها، لكن على أي حال، انتظرت أن تأتيها الفرصة مرة أخرى. وحين رتبت أول زيارتها إلى مصر هذه الأيام، خططت أن تقابل الملك ذائع الصيت في أرضه ومعه كل مقتنياته وليس بضع قطع فقط.

ورأت نفسها “محظوظة بما يكفي”، كما تصف، لتحضر اليوم الأول لاستقبال المتحف للجمهور بعد افتتاحه رسميًا يوم 1 نوفمبر، ضمن أكثر من 18 ألف زائر (بحسب أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف). فتقول: “أشعر أني صرت جزءًا من التاريخ اليوم”.

“باتي” المتأثرة بسلسلة أفلام إنديانا جونز حول الخيال والمغامرة والتاريخ، كان رأسها محمّلًا بالكثير من القصص التي سمعتها عن الملك صاحب الحياة القصيرة والمليئة بالإثارة والألغاز، والتي ظلت صالحة بجدارة لتكون مادة تناسب الكتب والأفلام لزمن طويل، والكل سردها بطريقته، إلا أن الأمر هنا شيئٌ آخر في رأيها: “هي رحلة عاطفية مذهلة وحقيقية”، كما تقول، وهو تمامًا ما كانت تقصده المهندسة شيرين فرانجول، المديرة التنفيذية للشركة المصممة لجناح الملك، التي ذكرت أن “فلسفة العرض المبتكرة تحول تجربة الزوار من مجرد مشاهدة قطع أثرية إلى الاندماج مع قصة الملك توت عنخ آمون منذ شبابه وصولًا إلى حياته الأبدية، ثم اكتشاف مقبرته، وتتيح تجربة بصرية وروحية فريدة”.

فكلما تجولت “باتي” يمينًا ويسارًا، مضت أكثر داخل حياة الملك واكتشاف مقبرته، وهما مسارا القاعة.

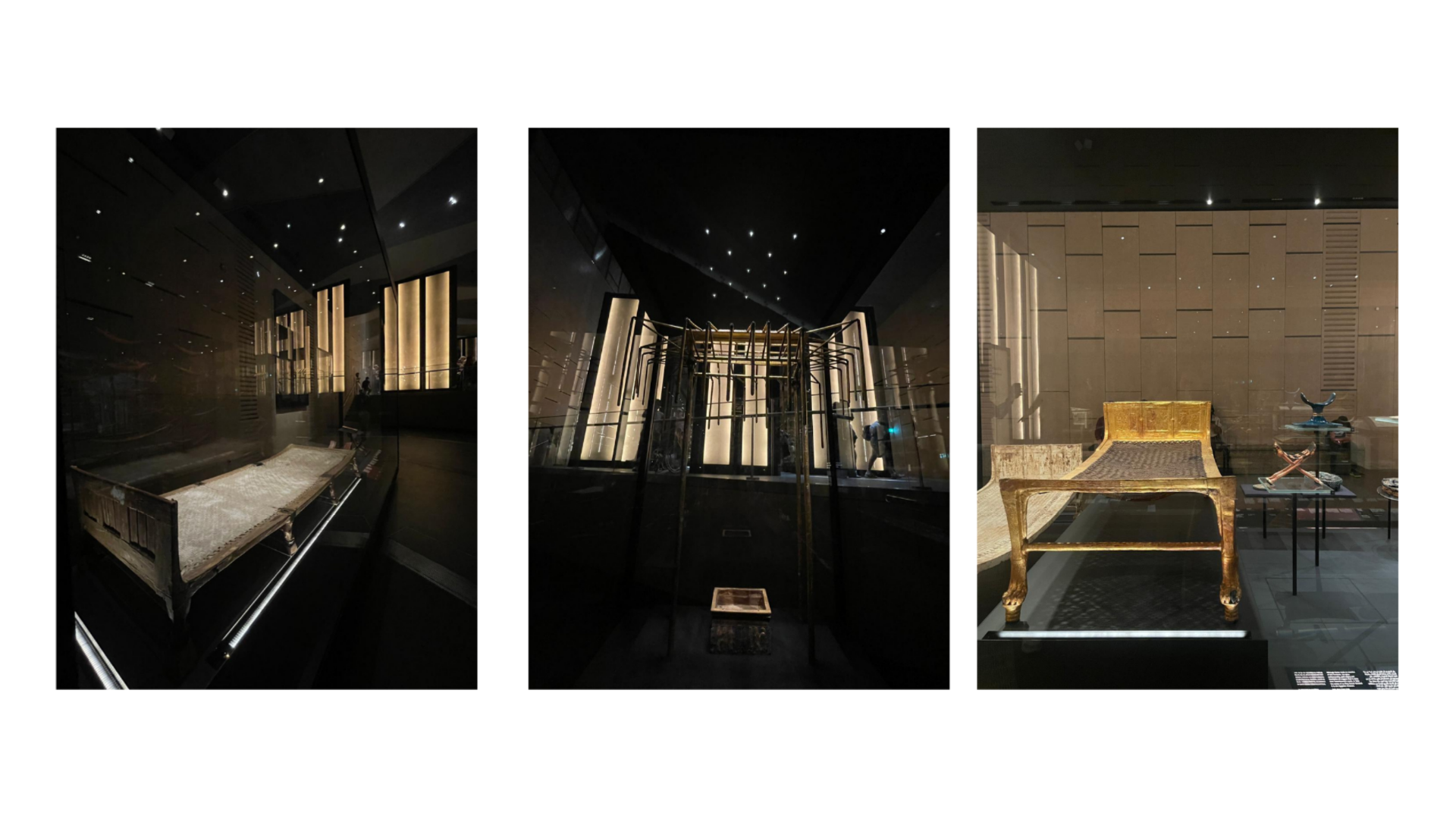

فمع أولى خطواتها بها، التقت كرسي الملك، كرسي العرش المصنوع من مزيج الخشب والذهب والفضة والزجاج والألباستر المصري، والذي يؤرخ لبداية عصره كأحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة. ورغم أن الكرسي يبدو أنه يخص شخصًا بالغًا، ويصوّر الملك والملكة واقفين تحت أشعة قرص الشمس (أتون)، إلا أنه كان يحمل في الحقيقة ملكًا صغيرًا، لم يتعدَّ عمره التسع سنوات.

كان أمره غريبًا لدرجة أنه غير معروف مكان وطريقة تتويجه، وما إن كان تم بطريقة مختلفة نظرًا لصغر سنه أم لا، خاصة أنه لم يُعثر على تيجان ملكية له، لا في المقبرة ولا في مكان آخر.

تحاول “باتي” أن ترسم صورة له في خيالها مع كل قطعة: هل كان وسيمًا؟ هل كان قويًا؟ ماذا كان يفعل في حياته؟.. كان مثلًا يمسك بهذا الصولجان المصنوع من الذهب واللازورد والفيروز والزجاج عند تقديم القرابين للمعبودات، والمكتوب عليه: “ابن آمون” و”الوجه المتألق كآتون عند إشراقه” (ورمز آتون هو قرص الشمس).

فالملك الذي لم يذكره التاريخ بأي إنجاز كبقية الحكام، لم يفعل شيئًا ملفتًا سوى أنه أعاد عبادة الآلهة المتعددة بعد أن عزز أبوه إخناتون عبادة آتون فوق جميع الآلهة الأخرى، حتى إن اسمه في البداية كان “توت عنخ آتون”، ثم غيّره ليعكس عبادته للمعبود آمون، فصار “توت عنخ آمون”، ما يعني “الصورة الحية لآمون”.

ما يلي من ملامح حياة الملك يُشعر “باتي” بـ”كم كان ثريًا ومدلّلًا ومترفًا”، كما تحكي مبتسمة، وهي تمر أمام عشرات الأدوات الخاصة به: المذبة، والعصا، والعجلات الحربية الست، دليل القوة والتقدم في العالم القديم. تلك العجلات التي صُممت له بحيث لا يشبه أيٌّ منها الآخر، فإحداها ذات زخارف نباتية، غُطيت بالذهب والأحجار شبه الكريمة، ما يرجح استخدامها في مراسمه الملكية وليس العمليات الحربية، وأخرى ذات حليات حصان من ذهب وبرونز وخشب وحجر جيري.

غير ستة مساند وأسِرّة على الأقل، ومنها سرير قابل للطي بأربع مفصلات من البرونز، وهو ما لم يكن مألوفًا في ذلك الوقت أبدًا، ولا المظلة القابلة للطي أيضًا، ذات الأعمدة الخشبية المذهّبة على هيئة أزهار اللوتس، والتي كانت مهمتها حمايته من حرارة الشمس، حيث توضع على ظهر العجلات الحربية في تنقلاته لرحلات الصيد أو الحرب.

وعلى الجانب الآخر من “باتي”، كانت مجوهراته بأشكالها الملونة والمختلفة تُداعب أعين المارين، وجزء كبير منها هدايا رسمية مقدمة له. كذلك هذا البوق الفضي الذي يصدر نغمة صوت واحدة وقوية، وعادة يُستخدم في أرض المعركة.. يجاورهما قفازات وجوارب من الكتان بفتحات مجوفة للأصبعين السبابة والإبهام، استخدمها “توت” أثناء الرماية أو قيادة العجلات الحربية لإظهار الفخامة، وليس لتوفير الدفء.

ويبدو أن الملك أحب الثياب كثيرًا، فلم يفرّط في القديمة منها. وكان معظمها مصنوعًا من الكتان وأخرى مستوردة من بلاد الشام بألوان مستمدة من الأصباغ النباتية. يرتدي عليها أحذية مسطحة من البوص أو صنادل من البردي، وربما هذا ما كان يناسب قدمه اليسرى التي تلتف قليلًا من أوسطها عند الكاحل، فقد عانى من حنَف القدم (العرج).

ليس هذا فقط ما أصابه، فعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه أصيب بعدة أمراض مبكرًا، كمتلازمة مارفان، وهي اضطراب وراثي يصيب النسيج الضام، والملاريا، إلا أن ذلك لم يحسم سبب موته المفاجئ في سن الـ18.

تتخطى “باتي” تمثالًا ذا ألوان داكنة ممسكًا بعصا على جانب القاعة، وهو التمثال الذي تجاوزه “كارتر” وفريقه حين اكتشف المقبرة بعد مواسم عدة من البحث عن الخبيئة والحفر منذ عام 1915 بتمويل من اللورد كارنارفون المهووس بالآثار المصرية.

فهذا التمثال هو “الحارس”، الذي كان واقفًا عند مدخل حجرة الدفن المغلقة، وعلى كتفه وشاح من الكتان عليه نقش: “توت عنخ آمون الحي للأبد، مثل رع كل يوم”.

قبل تلك اللحظة، لم يُعرف عن “توت” شيء تقريبًا منذ وفاته، ولم يكن أحد يتداول سيرته. لكن كل شيء تغير بعدما وجد عمال مصريون وظفهم “كارتر” أولى درجات النزول تحت الأرض، حيث المقبرة المفقودة. فصنع الرجل ثقبًا ليتأكد قبل إكمال الحفر، وأجاب على اللورد كارنارفون: “أنه أخيرًا يرى أشياء رائعة!”.

نزل “كارتر” ممسكًا بالمصباح إلى مقبرة لم تُمس من قبل. دخل إلى كل ما تلف “باتي” بين جنباته الآن، حيث المقتنيات الذهبية والـ48 صندوقًا التي حملت أطعمة ولحومًا وطيورًا ونبيذًا لتغذّي “روح” الملك في عالمه الآخر، والمقاصير الأربع التي تحتوي على تابوت الملك والتوابيت الثلاثة لحماية جسده.

هذه المقاصير كانت “أصعب المهام على الإطلاق” بالنسبة للفريق المسؤول عن النقل والترميم، كما يحكي عيسى زيدان (مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف)، بسبب حساسية المواد المصنوعة منها من الخشب المغطى بالجص. كما أن المؤسسات الأثرية الدولية التي تواصلوا معها للمساعدة أبلغتهم بأن تلك القطع الضخمة تحديدًا “يستحيل نقلها”. فما كان أمامهم إلا الاعتماد على أنفسهم من خلال توثيق شامل بالتصوير الفوتوغرافي والمسح ثلاثي الأبعاد والدراسة، قبل تنفيذ عمليات فك الكتلة الواحدة ثم الترميم والنقل، وصولًا إلى إعادة تركيبها بنجاح داخل هذه القاعة.

لكن الأكثر غرابة بين كل ما عثر عليه “كارتر” كان مومياوات جَنيني توت عنخ آمون.

فهنا، مومياوات صغيرة محفوظة في جانب منفصل من القاعة، تحمل لوحة “مومياء الملك”، المنتظر قدومها من البر الغربي. عمرهما بين الأسبوع 2835 عندما ماتا في رحم أمهما، وكان الحبل السري مرتبطًا بجسد إحداهما حين كشف عنها “كارتر”.

“هذا الملك لا تتوقف مفاجآته!”، تقول “باتي” التي لم تتوقع أن ترى بنات لهذا الملك الشاب بهذا الشكل.

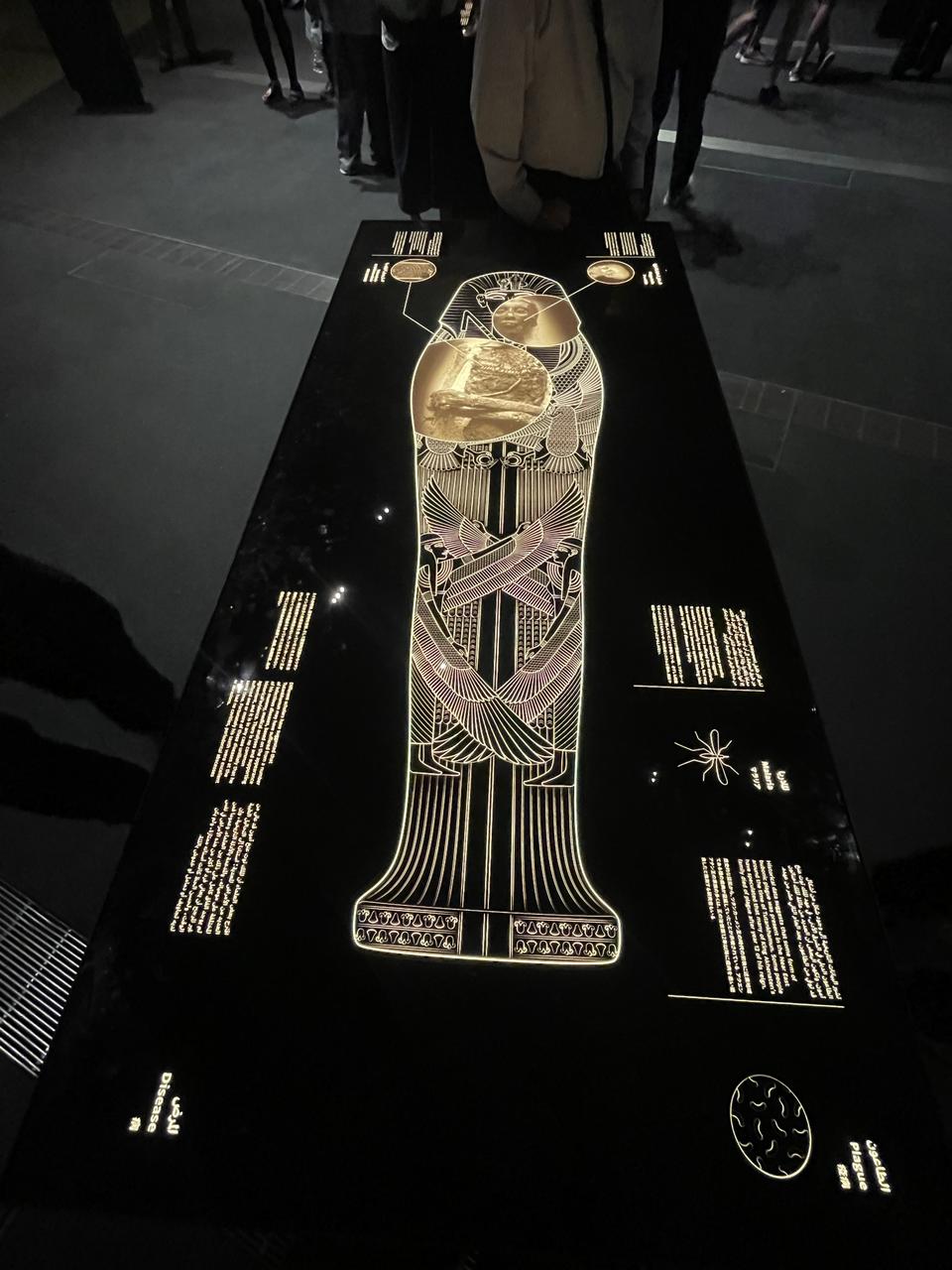

ثم تضغط “باتي” على لوحة تفاعلية مرسوم عليها مومياء “توت” بالكامل لتعرف معلومات أكثر عنها.. فهذا الجسد الذي امتلأ بمواد الراتنج والزيوت أثناء عملية التحنيط لملء التجاويف، لُف بكتان من أرقى الأنواع، ثم وُضعت التمائم والسلاسل والقلائد حوله، كل طبقة تفصلها طبقة من اللفائف الكتانية.

فك هذه اللفائف لأول مرة هوارد كارتر والدكتور صالح بك حمدي والدكتور دوغلاس ديري في نوفمبر عام 1925 لإجراء أول تشريح له، تلاه عدة فحوصات وإشعاعات استمرت حتى عام 2010، ليكتشفوا بقعًا في رقبته وهي مرض طفيلي يسمى “الدمامل الحلابة”، وكسرًا في ساقه، فعلى الأغلب قد سقط من أعلى عجلة حربية قبل موته بفترة قصيرة.

لكن كما قال كارتر: “فالمومياء لن تظهر أي أسباب لوفاة الملك الشاب، قد يظل هذا لغزًا إلى الأبد”.

رفعت “باتي” حاجبيها مندهشة، فلم تصدق أن حياة هذا الملك الصغير تبدو عادية جدًا، وفي الوقت نفسه موته وما جرى بعده حتى هذه اللحظة غير عادي أبدًا. لقد خرج من مقبرة “توت” مع الذهب، والأسطورة، واللعنة ربما، كما تداولها كثيرون، مع ربط وفاة بعض أفراد فريق الكشف بظروف غامضة، غير “كارتر” الذي لاحقته اتهامات السرقة.

تقول “باتي” ضاحكة: “الآن فهمت لماذا يهتم الجميع حين يأتي الملك توت عندنا، لم أكن أفهم حين فوّتُّ موعدنا الأول!”.

فمنذ الستينات وحتى مئوية اكتشاف المقبرة، ذهب توت عنخ آمون من خلال مقتنياته إلى كل دول العالم، كان سفيرًا لمصر ودبلوماسيًا قرّب أنظمة وأصلح مشكلات، محطمًا أرقامًا قياسية في حضور المتاحف ومحققًا ملايين الدولارات من مبيعات التذاكر. والآن يعوّل عليه المتحف الكبير، الذي تكلف نحو مليار دولار، أن يجلب إليه خمسة ملايين زائر سنويًا أو أكثر. فربما حان الوقت أن يأتي العالم إليه.

اقرأ قصة المتحف المصري الكبير وساكنيه من الملوك والملكات

- الصور القديمة: معرض في مكتبات بودليان بجامعة أكسفورد في انجلترا، بعنوان “توت عنخ آمون التنقيب في الأرشيف”.