صدرت الطبعة الأولى من كتاب “سينما باراجانوف: الملاك المنبوذ”، من إشراف وتنسيق وتقديم الكاتب والناقد الفني العراقي محمود هدايت، وبمشاركة سبعة وعشرين كاتبا وكاتبة من أرجاء الوطن العربي. بدا الأمر أشبه بعودة شاعر منفيّ إلى وطنه البصري، فالمؤلف محمود هدايت لم يقدّم مجرد دراسة نقدية في سيرة مخرج كبير، بقدرما أنجز عملا توثيقيا وإنسانيا بالغ الحساسية، فقد فتح أمام القارئ العربي بوابة نادرة إلى عالم المخرج الأرمني الجورجي سيرجي باراجانوف، ذلك الفنان الذي حوّل السينما إلى طقس روحي يتجاوز الحكاية إلى التأمل، ويحوّل الصورة إلى صلاة ملوّنة بالرمز والذاكرة.

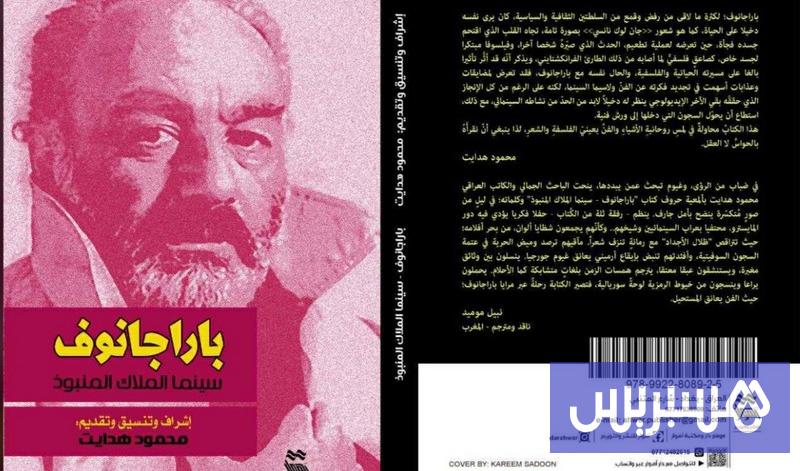

يأتي الكتاب في 336 صفحة، بتصميم غلاف أنيق من إبداع الفنان التشكيلي كريم سعدون، وتصميم داخلي للدكتور فلاح الخطاط، عن دار أهواز العراقية للنشر والتوزيع (أكتوبر2025)، ليشكّل وثيقة بصرية ومعرفية جامعة شارك فيها عشرات النقاد والكتّاب العرب الذين كتبوا عن المخرج السينمائي باراجانوف من زوايا فنية وجمالية وفلسفية ونفسية واجتماعية.

تبدأ مقدمة الكتاب بوصف سينما باراجانوف بكونها فنّ اللامرئي، فهي لا تكتفي بأن تصوّر الأشياء، بل تحاول أن ترى من خلالها ما لا يُرى. ولا يسعى المخرج باراجانوف إلى توثيق الواقع، وإنما إلى كشف الروح الكامنة فيه. وتتحول الكاميرا في يده إلى أداة صوفية تلتقط الجمال كما يلتقط المتصوفة النور في لحظة كشف. وفي هذا السياق، يصف محمود هدايت تجربته قائلا إن باراجانوف أعاد تعريف السينما كفنّ مقدّس، منحها بعدا أنثروبولوجيا وإنسانيا، وحرّرها من أسر السرد التقليدي، ليبتكر لغة بصرية جديدة تُبنى على اللون والرمز والإيقاع. وهنا لا تُروى القصة بالحوار، وإنما بالضوء، ولا تُحكى الحكاية بالحدث، وإنما بالمشهد.

ويستمر الكتاب في رسم صورة فنان عاش في الهامش واختار النور طريقا في العتمة. وبعد خروجه من السجن، عاش المخرج باراجانوف في فقر مدقع بلا ماء أو مأوى، لكنه ظل يشعّ بقوة داخلية نادرة. وكتب مئات القصص والسيناريوهات واللوحات وهو في الأسر، محوّلا السجن إلى مختبر للروح. ويشير أندريه تاركوفسكي في مذكراته إلى أن صديقه الأرمني كان يرى في الإبداع خلاصا من الموت، وأنه حول المعاناة إلى طاقة جمالية باهرة. وهذه المفارقة بين السجن والحرية، بين الألم والإشراق، تشكّل البنية النفسية لسينماه، حيث يتحول القيد إلى استعارة للانبعاث، وتصبح المعاناة مادة للخلق.

من هذا المنطلق يتعامل الكتاب مع باراجانوف ليس كفنان بقدر ما هو “نبيّ الصورة”. ففي فيلمه “لون الرمان” الذي يحتل مساحة مركزية في التحليل، يقدَّم بوصفه بيانا بصريا عن الإبداع، وتبدأ مشاهده بحجر وخبز يتحولان إلى نبيذ، وبوردة وكمان وغصن شوك، رموز للشعر والإلهام والألم. وتنفجر العاصفة ويولد الضوء من الفوضى، في تكرار أسطوري لفعل الخلق، حيث يقف الطفل أروتني في مواجهة مصيره كأنه يتأمل لا يخاف. ويرى النقاد أن هذا الفيلم هو ذروة تطور لغته السينمائية نحو التجريد والشاعرية، وأنه أسّس لما يعرف اليوم بـ”السينما الشعرية الشرقية”، التي تمزج بين الرمز الديني والأسطورة الشعبية والتجريد التشكيلي في بناء سردي متشظ لكنه مفعم بالمعنى.

ويُظهر الكتاب كيف ينحدر باراجانوف من عائلة أرمنية في تبليسي، وكيف صنع من التعدد الثقافي الذي عاشه مادة أساسية لهويته الفنية. فقد كان يرى أن الجمال لا وطن له، وأن الفن هو اللغة الوحيدة التي يمكنها توحيد الشعوب، لذلك مزج في أفلامه الأرمني بالجورجي، والإسلامي بالبيزنطي، والشرقي بالغربي. ورغم أنه عاش تحت سلطة النظام السوفييتي الصارم، لم يكن معارضا سياسيا بقدر ما كان حرّا بالفطرة، يرفض الأدلجة ويصنع عالمه المستقل. وعندما دُمّر متجر والده في الحرب، ظل وفيّا لذاكرة المكان وأعاد بناءها بصريا في أفلامه، فكانت السينما بالنسبة إليه طريقة لبعث الطفولة من رمادها.

في فصول أخرى من الكتاب، يبرز النقاد العرب المقاربة التشكيلية في أعماله، مؤكدين أن باراجانوف لم يصنع أفلاما بقدر ما رسم لوحات متحركة. واستخدم الأقمشة والألوان والمنمنمات والرموز الدينية ليخلق لغة أقرب إلى الرسم منها إلى السرد. وتشير الناقدة بشرى بن فاطمة إلى أنه لم يسعَ لتوثيق الفولكلور وإنما لتجاوزه نحو تجربة جمالية تتخطى الإثنوغرافيا إلى التعبير الحر، حيث يتفوق الجمال على السياسة، ويتحوّل الفن إلى شكل من أشكال التسامي الروحي. وتضيف أن التركيز على الأقليات في أفلامه لم يكن موقفا أيديولوجيا بل احتفاء بالهامش باعتباره موطن الحقيقة والخيال معا.

من جهة أخرى، يرى الناقد إبراهيم العريس أن باراجانوف اختار أن يعيش على الهامش بإرادته، وأنه فهم الفن باعتباره تمرّدا مستمرا على المألوف، لا يقبل بالتصالح مع السائد. وفي أعماله يظهر العشق للمحلي وللحكايات البسيطة، لكن مع بعد كوني يجعل من كل تفصيلة رمزا للحياة ذاتها. وفي المقابل، يذهب نور الدين محقق إلى تحليل فيلم “سايات نوفا” بوصفه سيرة شاعرية لحياة الشاعر الأرمني الشهير، وفيه تتداخل مراحل النشأة والنضج والاغتراب بلغة بصرية تعبيرية توحد الصورة الثابتة والمتحركة في إيقاعٍ واحد يشبه القصيدة. أما الكاتب علي كامل فيقرأ فيلم “ظلال أجدادنا المنسيين” باعتباره العمل الذي وضعه في مواجهة مباشرة مع السلطة السوفييتية بسبب جرأته في تقويض قواعد الواقعية الاشتراكية، ومع ذلك سمح له التاريخ أن يبقى أحد أعظم الأفلام الأوكرانية في القرن العشرين.

ويبرز من خلال صفحات الكتاب أن باراجانوف، شأنه شأن كبار المبدعين، عاش تناقضات حادة بين الفن والحياة. فقد كان غريبا في وطنه، ومتمردا في المنظومة التي تبنته، لكنه ظل مخلصا للجمال بوصفه شكلا من أشكال الحرية. ويشير الناقد والكاتب عبد الهادي سعدون إلى أن أعماله تشبه ترانيم روحية تنفتح على المعنى من خلال التجريد والموسيقى والحركة، بينما يراه الناقد محمد بنعزيز صاحب سينما المقاومة الجمالية، التي تواجه القمع بالعاطفة، والواقعية بالأسطورة. ويضيف الكاتب محمد فاتي أن باراجانوف جعل من اللقطة بيتا شعريا، ومن الصورة بيتا من الضوء، حيث تتوحد التفاصيل الصغيرة (اللباس، الزخرفة، الألوان) في سيمفونية بصرية واحدة تجعل المشاهد شريكا في الخلق.

ويتجلّى العمق النظري للكتاب في مقالات محمد هاشم عبد السلام وعبد السلام دخان؛ إذ يريان أن سينما سيرجي باراجانوف هي إعادة بناء للوعي البصري ذاته، لأنها تطرح الفن بوصفه معرفة روحية. وفي فيلم “حبّات الرمان” يتحوّل الشاعر إلى مرآة للإنسان، ويتنقل بين الطفولة والحب والمنفى، وتتحول حياته إلى لوحات تأملية تذكّر بتجربة أندريه تاركوفسكي في التعبير بالصورة لا بالكلمة. ويتعزز هذا التصور في قراءة الناقد المخضرم سمير فريد الذي يرى في الشاعر المتكرر في أفلامه رمزا للذات المبدعة، تلك التي تعيش الحب كجحيم والخلاص كحلم، وتؤمن بأن الإبداع هو الطريق الوحيد للخلود.

ويتأمل الكاتب علاء المفرجي إرث باراجانوف بعد وفاته عام 1990، فيصفه بأنه فنان عاش على حدود الضوء، لم ينتمِ إلا للخيال، وجعل من الجمال شكلا للمقاومة. ورغم أنه لم يُنجز سوى أربعة أفلام روائية كبرى، إلا أنها كانت كافية ليُكتب اسمه كأحد أعظم مخرجي القرن العشرين. وبقيت أعماله تُدرّس في مدارس السينما بوصفها نموذجا للحرية البصرية، واستمرت رمزيته كمخرجٍ حوّل المأساة إلى أسطورة شخصية، والمحنة إلى قصيدة.

وتتمحور أهم قصصه حسب الناقد عبد الله الساورة حول المصائر الفردية التي تتقاطع مع التاريخ الجمعي، مثل قصة الشاعر الأرمني سايات نوفا التي شكلت مادة فيلم “لون الرمان”، حيث لم يقدّم سيرته بطريقة خطية، وإنما عبر سلسلة من الصور الرمزية التي تجسد عالمه الشعري. ولا يمثل الراوي في هذه السينما صوتا خارجيا، لكنه يمثل الصورة نفسها؛ إذ إن باراجانوف يجعل الصورة راوية للحكاية من خلال تكويناتها ورموزها. ورغم ذلك، يمكن القول إن شخصياته غالبا ما تكون بمثابة وسطاء بين المشاهد والعالم الرمزي، مثل الشاعر، العاشق، أو القديس. وتتجسد في فيلم “أسطورة القلعة الساقطة” (1985) الحكاية في فضاء أسطوري عن الحب والموت والقدر، فيما يبدو كأنه إعادة كتابة للتراث الشعبي بصيغة بصرية.

ومن خلال هذا العمل النقدي الجماعي، لا يقدّم محمود هدايت مجرد توثيق لتجربة مخرج فذ، فهو يُعيد إلى القارئ العربي الثقة بجمال الصورة كفعل فكري وروحي. فالسينما عند باراجانوف ليست حكاية تُروى، بل هي حياة تُرى وتُعاش. فمن السجن إلى الشاشة، ومن اللون إلى الضوء، صنع هذا المخرج من ذاته مرآة للإنسان الباحث عن المعنى في عالمٍ يزداد اغترابا. ولذلك يبدو عنوان الكتاب “باراجانوف: الملاك الأخير” أكثر من وصف رمزي، إنه إعلان عن زمنٍ فقد ملائكته وبقي فيه باراجانوف وحده يحرس الجمال من النسيان.

وهكذا، يخرج القارئ من صفحات الكتاب كما يخرج المشاهد من فيلمٍ لسيرجي باراجانوف: مغمورا بالدهشة، محاطا بالألوان، متسائلا عن جوهر الوجود. فالكتاب لا يروي تاريخا بقدر ما يوقظ الذاكرة البصرية العربية لتتأمل معنى الفن حين يتحول إلى صلاة، وحين تصبح الصورة طريقا إلى الروح.

وفي النهاية، يمكن القول إن كتاب “سينما باراجانوف: الملاك المنبوذ” تجربة متفردة في التأليف في حقل السينما استمرت لمدة سنتين كاملتين، وليس مجرد كتاب عن السينما، فهو بيان في الحب والجمال والحرية، يذكّرنا بأن الفن، كما كان يؤمن باراجانوف، لا يُخلق ليشرح العالم، وإنما ليمنحه فرصة جديدة ليحلم من جديد.

المصدر: هسبريس