عبدالماجد سعيد عرمان

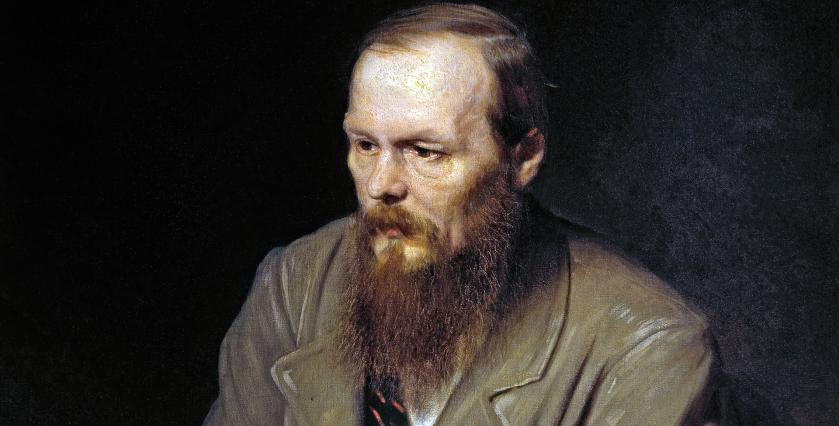

وُلد فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي في موسكو عام 1821، لا في قصور مترفة ولا في بيوت ملوّنة بالرخام، بل في بيتٍ ضيّق لرجلٍ طبيب قاسٍ فقير، وأمٍ طيبة مريضة كانت تُخفي قلقها في الصلاة. منذ طفولته الأولى لم يكن يرى لعبًا ولا ضحكًا خفيفًا؛ كان يرى المرضى يتأوهون، والفقراء يصطفّون عند باب المستشفى، والموت يزور البيوت كضيفٍ دائم. تلك المشاهد لم تعبر أمامه عابرة، بل حفرت في قلبه جرحًا لم يلتئم، وصارت أسئلته الكبرى تتغذّى من صمت المرضى وأنين الأمهات.

وفي شبابه، حين اشتعلت موسكو وبطرسبرغ بالأفكار الجديدة، وجد نفسه مأخوذًا بكتب الثورة والعدالة، يبحث عن معنى الحرية، ويهتف سرًا ضد القيصر. انضمّ إلى جماعة فكرية صغيرة تؤمن بالإنسان، بالكلمة، وبإمكانية عالم أكثر عدلًا. لكن روسيا القيصرية لم تكن تعرف سوى لغة الحديد والنفي. عام 1849، حُكم عليه بالإعدام.

ذلك المشهد الذي غيّر حياته إلى الأبد:

وُضع مع رفاقه أمام فرقة الإعدام. رُبطت الأيادي، غُطيت الوجوه، ارتفعت البنادق، وارتجف الزمن بين طلقةٍ لم تُطلق بعد وحياةٍ لم تعد له. هناك، في تلك اللحظة، ذاق الموت قبل أن يذوقه. عرف أن الإنسان لا يُقاس بسنواته، بل بثوانيه الأخيرة. ثم جاء الصوت من بعيد: “عفو من القيصر”. تحوّل الموت إلى حياة، والإعدام إلى نفي، والرصاص إلى صمتٍ بارد. وُلِد دوستويفسكي من جديد في تلك اللحظة، وخرج منها بوجهٍ آخر: وجهٌ رأى الهاوية وأقسم أن يكتبها.

لكن القيصر لم يتركه حرًا. لم يكن العفو نعمةً كاملة، بل استبدل الموت بنفيٍ طويل إلى سيبيريا، حيث الثلج سيفٌ أبيض، عاش بين المجرمين والقتلة والسجناء. هناك، في بيت الأموات، اكتشف أن الشرّ ليس مطلقًا، وأن وراء وجوه القساة عيونًا دامعة تبحث عن غفران. بين قيود الحديد وأصوات السلاسل، تعلّم أن المعاناة ليست لعنة بل بابٌ للمعرفة. كتب لاحقًا: “حتى في الجحيم يظل الإنسان إنسانًا، مشعًّا بقبس صغير من النور.”

عاد بعد سنوات النفي محطّم الجسد، مثقلاً بالصرع والفقر والمقامرة، مطاردًا من الدائنين، لكنه كان قد امتلك شيئًا أثمن: معرفة عميقة بالنفس البشرية. وسط تلك العواصف، ولدت رواياته الكبرى:

الجريمة والعقاب: عن القاتل الذي صار سجين ضميره.

الأخوة كارامازوف: عن الأبناء الذين قتلوا أباهم وأسئلة الإيمان والعدالة.

الأبله: عن الطهر الذي يُهزم في عالم قاسٍ.

الشياطين: عن ثورةٍ تحوّلت إلى جنون جماعي.

لم يكن دوستويفسكي كاتبًا عاديًا؛ كان يحفر في لحم الروح البشرية كما يحفر الجراح في جسدٍ متقرّح. كان يسأل أسئلة لا مفر منها:

هل الإنسان حرّ حقًا أم أن مصيره مكتوب؟

هل الخير ممكن بلا الله؟

وهل يمكن للجمال أن يبرّر كل هذا الألم؟

في أواخر حياته، بعدما أنهكه الصرع وأنهكته الكتابة، صار أقرب إلى صوفي روسي؛ يرى في المحبة خلاصًا، وفي الألم طريقًا إلى النور. لم يعد يتحدّث عن الحرية فقط، بل عن التواضع، عن الغفران، عن ذاك الخيط الخفي الذي يربط الإنسان بالله عبر جراحه.

رحل في فبراير 1881، لكن كلماته لم ترحل. بقي صوته يتردّد في قلوب القراء كأنّه لم يمت، كأنه يهمس لكل إنسانٍ منكسر: “لقد عرفتُ عذابك، لقد عشتُه، وأنا مثلك كنت أبحث عن المعنى وسط العتمة.”

واليوم، بعد أكثر من قرن على رحيله، تبدو أسئلته أكثر حضورًا من أي وقت مضى. في عالمٍ يتصدّع بالحروب، وتنهشه الفوارق، ويتأرجح بين الإيمان والعدم، نسمع صدى صوته كأنه يكتب لنا نحن: أن المعاناة ليست نهاية، وأن الحرية لا تُقاس بالشعارات بل بالضمير، وأن الإنسان، مهما انكسر، يظلّ قادرًا أن ينهض بالنور الصغير الذي يحمله في أعماقه. لقد ذاق دوستويفسكي الموت وكتب الحياة، ونحن ورثنا منه سرّ الهاوية: أن نواجه ظلامنا كي لا نفقد إنسانيتنا.

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة