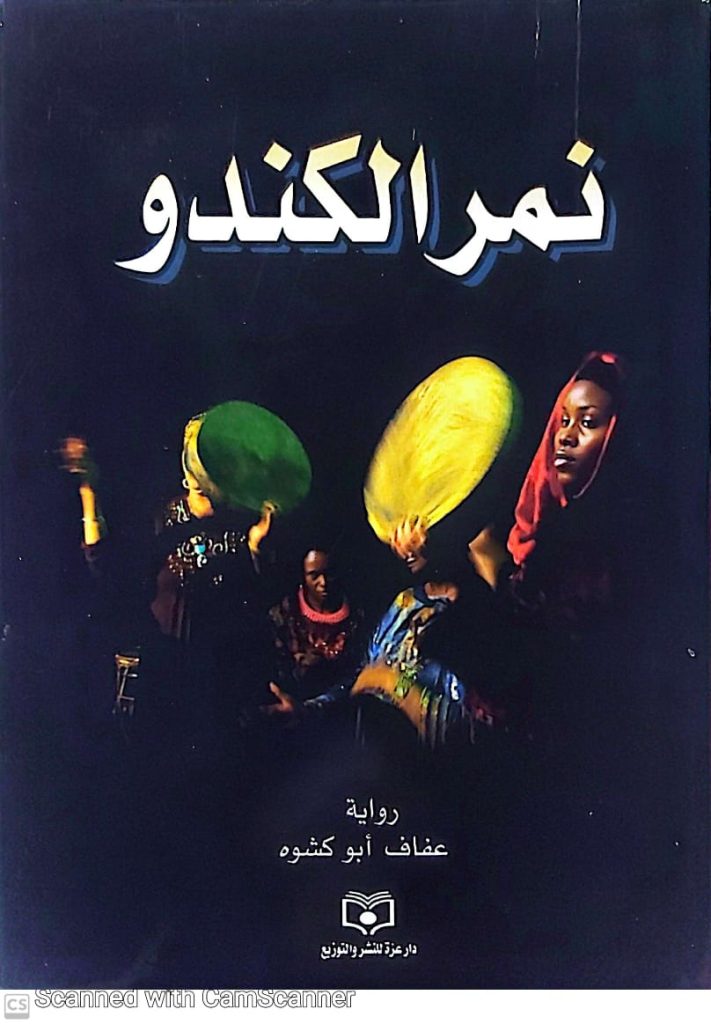

نمر الكندو رواية

المؤلف: عفاف أبوكشوة

الناشر دار عزة للنشر والتوزيع

قراءة نقدية بقلم عاطف عبدالله

مقدمة:

تشكل رواية نمر الكندو للأستاذة عفاف أبوكشوه إضافة مميزة إلى السرد النسوي السوداني، إذ تنطلق من الفضاء الأمدرماني لتعيد تشكيل تاريخ المرأة السودانية في صراعها مع البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية. ومن خلال شخصية البطلة أم دلال، تضع الرواية القارئ أمام لوحة مركبة تستبطن تفاصيل الحياة الشعبية، وتستحضر سيرورة النضال النسوي في السودان، ثم ترتقي إلى مستوى الرمزية عبر مفهوم “النمر” بوصفه دلالة على القوة الكامنة داخل المرأة.

تتناول الرواية سيرة البطلة أم دلال، ابنة حي الموردة بأم درمان، التي تكبر وسط بيئة شعبية مشبعة بالتقاليد، لتصبح لاحقاً ناشطة في قضايا المرأة والمجتمع. تروي الرواية محطات حياتها منذ الطفولة مروراً بالدراسة والعمل العام وحتى نضالها ضد القهر الاجتماعي والسياسي.

من خلال معاركها مع التمييز بين الذكور والإناث في الأسرة، ثم انخراطها في اتحاد الشباب والاتحاد النسائي، تتشكل شخصية قوية، ثائرة وواعية. تتزوج أم دلال من عبد الرحمن، وتنجب أبناء، لكن الضغوط الحياتية والسياسية تؤدي إلى انفصالها عنه، لتواجه تحديات المرأة المطلقة في مجتمع تقليدي محافظ.

في الفصول اللاحقة، يصبح رمز نمر الكندو استعارة عن القوة الكامنة في داخل المرأة السودانية، التي تتحدى القيود الاجتماعية وتكسر الصمت المفروض عليها.

الرواية في مجملها ليست مجرد حكاية شخصية، بل لوحة بانورامية عن المجتمع الأمدرماني والسوداني بين سبعينيات القرن العشرين وما بعده، من تقاليد الأحياء والمولد والسينما والنشاط السياسي، ومعركة النساء التقدميات في رفع الوعي المجتمعي والتنوير والتثقيف بهدف الوصول إلى تغيير وترقية المفاهيم المجتمعية لإحداث تغيير جذري وشامل كما جاء في خاتمة الرواية.

أولاً: البعد الاجتماعي التمييز وبذور التمرد

تنطلق الرواية من المشهد الأسري، حيث تواجه البطلة منذ طفولتها التمييز الواضح بين الذكور والإناث داخل الأسرة، لا سيما في المفاضلة بين الأخ الوحيد أحمد وخمس شقيقات. هذا التمييز يعكس البنية الذكورية الراسخة في المجتمع السوداني، ويجعل من تمرد البطلة بداية لتأسيس وعي مبكر بحقوقها وحقوق أخواتها. في هذا السياق، يتحول المنزل والأحياء الشعبية في أم درمان إلى فضاء رمزي يعكس علاقات السلطة والهيمنة من جهة، وآليات المقاومة اليومية من جهة أخرى.

ثانياً: البعد السياسي من الفضاء المحلي إلى المجال العام

تتطور شخصية أم دلال عبر انخراطها في التنظيمات الشبابية مثل اتحاد الشباب السوداني، ثم في الجبهة الديمقراطية، لتصبح جزءاً من حركة طلابية وسياسية أوسع. هذا الانتقال من الخاص إلى العام يعكس إحدى جدليات الرواية: تلازم التجربة الفردية مع سيرورة المجتمع. فالمعارك التي تخوضها البطلة ضد إدارة المدرسة أو النظام السياسي تمثل امتداداً للصراع الأول ضد التمييز الأسري، مما يؤكد أن الوعي الشخصي لا ينفصل عن السياق السياسي العام.

ثالثاً: البعد الحقوقي والنسوي الذاكرة والرمز

من أبرز ما يميز الرواية حضورها المكثف لمسار الحركة النسوية السودانية، من خلال استدعاء رموز مثل فاطمة أحمد إبراهيم، والارتباط التاريخي بـ الاتحاد النسائي. هذا الحضور لا يقتصر على التوثيق، بل يندمج في تشكيل وعي البطلة، ويضعها ضمن سلسلة متصلة من النضال النسوي الممتد. هنا تستحضر الرواية البعد التاريخي بوصفه ذاكرة جمعية، تجعل من السرد عملاً توثيقياً ومقاوماً في آن واحد.

رابعاً: البعد الرمزي “نمر الكندو” كاستعارة للوعي والقوة

العنوان ذاته يمثل مفتاحاً قرائياً للنص. فـ”نمر الكندو” ليس مجرد صورة أسطورية، بل هو استعارة عن القوة الكامنة داخل المرأة، تلك القوة التي قد تبقى في حالة كمون لكنها تظهر عند مواجهة الظلم أو التهميش. تتعدد دلالات “النمور” في النص بين نمر العقل ونمر القلب والنمر المفترس، في إحالة إلى أشكال مختلفة من المقاومة، سواء كانت فكرية أو عاطفية أو جسدية. وبهذا يصبح “النمر” تجسيداً للوعي النسوي وللقدرة على اختراق البنى الاجتماعية التقليدية.

خامساً: اللغة والبنية السردية

تعتمد الأستاذة عفاف أبوكشوه لغة سردية تمزج بين الفصحى المدعومة بالمفردات المحلية السودانية، مما يمنح النص بعداً توثيقياً وثقافياً واضحاً. فالرواية تمزج بين السرد التوثيقي واللغة الشعرية، ما جعلها قريبة من اليوميات، وفي الوقت نفسه محمّلة بكثافة رمزية.

تتوزع الرواية إلى فصول معنونة (رحيق الأمكنة، عبق التاريخ، حقوق المرأة، الحب والثورة، معركة الوعي، نمر الكندو، نمر شرس)، وهو تقسيم يوازي مسار تطور البطلة من الطفولة إلى النضج، ومن الخاص إلى العام، ومن الواقع إلى الرمز.

فضاءات الرواية

الفضاء الزماني

اعتمدت الكاتبة على السرد الزمني المتتابع الذي يمتد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج، مما أتاح للقارئ تتبع التحولات التي مرت بها البطلة أم دلال على المستويين النفسي والاجتماعي. ورغم هذا التسلسل الخطي، لجأت الكاتبة إلى الارتدادات الاسترجاعية (Flashback) التي عمّقت المعنى وأعادت وصل الحاضر بالماضي، مؤكدة أن الوعي النسوي لم يتشكل في لحظة مفصلية واحدة، بل كان ثمرة تراكمات وتجارب متعاقبة.

الفضاء المكاني

تُقدَّم أم درمان في الرواية كبطل خفي، إذ لم تكن مجرد إطار مكاني للأحداث، بل عنصراً فاعلاً في تشكيل الشخصيات وصياغة وعيها. فالموردة، دار الرياضة، السوق، المولد، السينما، والمقاهي جميعها فضاءات مشبعة بالدلالات الاجتماعية والسياسية والثقافية. ومن خلالها تستحضر الرواية الذاكرة الجمعية، وتجعل من المكان حاملاً للهوية ومسرحاً للصراع بين القيم التقليدية وتطلعات التغيير. بهذا المعنى، يصبح المكان فضاءً درامياً يوازي حضور الشخصيات البشرية، بل يتجاوزها أحياناً في طاقته الرمزية.

الفضاء الرمزي

يأتي “نمر الكندو” كفضاء رمزي داخلي، يتجاوز حدود الزمان والمكان الماديين ليعبر عن القوة الكامنة في المرأة، وعن طاقة المقاومة المختبئة خلف مظاهر الحياة اليومية. فالنمر ليس حيواناً مفترساً في الغابة، بل استعارة للوعي الغائر في أعماق البطلة، وللقدرة على التحول من حالة الكمون إلى الفعل عند مواجهة القهر أو التهميش. كما أن ارتباط العنوان بطقس الزار يفتح الرواية على فضاء ميتافيزيقي، يزاوج بين المعتقد الشعبي والتمثيل الرمزي، بحيث يصبح “النمر” صوتاً للتمرد الداخلي الذي يهدد البنى الاجتماعية التقليدية، ويعيد للمرأة مكانتها كفاعل تاريخي.

خاتمة

تمثل نمر الكندو نموذجاً للسرد النسوي الذي يجمع بين التجربة الذاتية والتاريخ الجمعي، ويكشف عن تداخل الحياتي بالسياسي، واليومي بالرمزي. فهي رواية عن أم درمان بقدر ما هي عن السودان، وعن المرأة بقدر ما هي عن المجتمع كله. ومن خلال البطلة أم دلال، تعيد الرواية الاعتبار لقوة المرأة الكامنة، وتؤكد أن التغيير يبدأ من مقاومة القهر اليومي وصولاً إلى مواجهة البنى السياسية والاجتماعية الكبرى.

عاطف عبدالله

المصدر: صحيفة الراكوبة