مقدمة: محمود محمد طه المفكر المثير للجدل

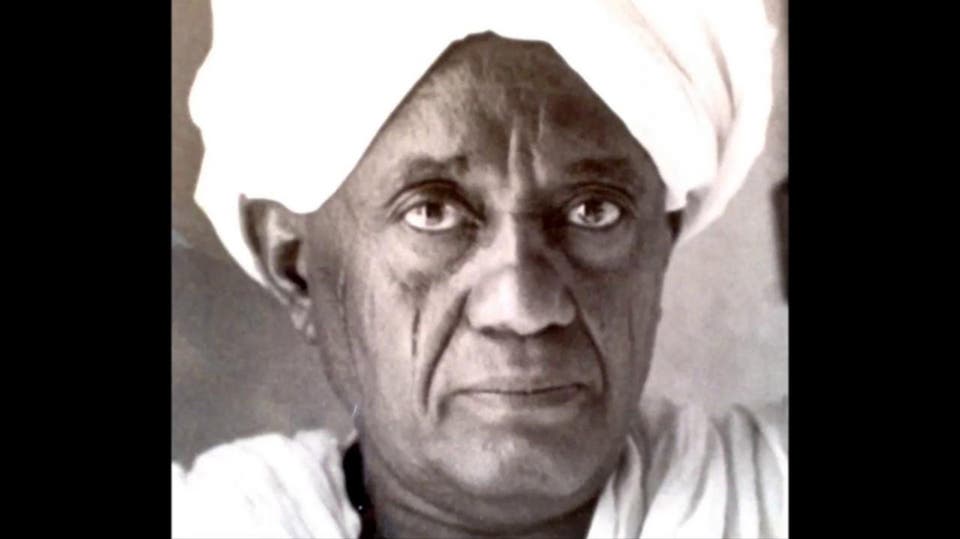

يمثل الأستاذ محمود محمد طه (19091985) شخصية محورية ومثيرة للجدل في الفكر الإسلامي المعاصر، ليس في السودان فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي. بدأ طه مسيرته كمهندس مدني تخرج من كلية غوردون التذكارية، ليتحول لاحقًا إلى زعيم سياسي وقومي بارز، قبل أن يختتم حياته كمفكر إسلامي تجديدي ومؤسس لـ”الفكرة الجمهورية”. أطلق عليه أتباعه ومحبوه لقب “الأستاذ”، وهو ما يعكس مكانته كمعلم ومرشد روحي أكثر من كونه زعيمًا سياسيًا بالمعنى التقليدي.

ظهرت أفكار طه في فترة تاريخية دقيقة، حيث كانت السودان، كغيرها من الدول العربية والإسلامية، تتصارع مع تحديات الاستعمار ومقتضيات الحداثة. في هذا السياق، لم تكن دعوته مجرد مشروع فكري، بل كانت محاولة لتقديم رؤية إسلامية جديدة وأصيلة يمكنها أن تستجيب بفاعلية لمتطلبات العصر الحديث، وأن توفر إطارًا فكريًا لمجتمع سوداني مستقل وديمقراطي. كان هذا المشروع الفكري يهدف إلى تجاوز الانقسام بين التراث الإسلامي الجامد والحداثة الغربية المادية، عبر تقديم رؤية تجمع بين الأصالة والتقدم.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة استقصائية عميقة وشاملة لحياة الأستاذ محمود محمد طه وفكره ومنهجه. يغطي التقرير أربعة محاور رئيسية: الأول، مسيرته الشخصية والسياسية ومراحل تكوينه. الثاني، أصول منهجه الفكري التجديدي وأبرز أفكاره. الثالث، الجدل الفقهي والسياسي الذي أثاره. وأخيرًا، المحاكمة والإعدام التي تعرض لها وتحليلهما من الناحية القضائية والتاريخية، مع استعراض إرثه الفكري الذي ما زال حيًا ومؤثرًا حتى اليوم.

الفصل الأول: النشأة والتكوين الفكري والسياسي

1.1. السيرة الذاتية المبكرة

ولد محمود محمد طه في مدينة رفاعة بوسط السودان عام 1909. كان طه من أبناء قبيلة الركابية المنتسبين للشيخ المتصوف حسن ود بليل. عاش طفولة صعبة بعد وفاة والدته عام 1915 وهو في السادسة من عمره، ثم وفاة والده عام 1920 وهو على أعتاب الحادية عشرة، مما جعله يتيماً من الأصول والفروع. تلقى تعليمه الأولي في “الخلوة” التي كانت تهدف إلى تحفيظ جزء من القرآن وتعليم أساسيات اللغة العربية، وهي الطريقة التعليمية السائدة آنذاك. لكن عمته حرصت على إلحاقه بالمدارس النظامية في رفاعة، حيث أظهر تفوقًا مبكرًا.

انتقل الأستاذ محمود إلى الخرطوم عام 1932 للالتحاق بكلية غوردون التذكارية، التي كانت مخصصة لصفوة الطلاب السودانيين في ظل الاستعمار البريطاني. درس فيها هندسة المساحة وتخرج منها عام 1936. خلال دراسته، كان له تأثير قوي على زملائه، وقد تزامل مع شخصيات لامعة في تاريخ السودان مثل جمال محمد أحمد وبابكر عوض الله. بعد تخرجه، عمل مهندسًا في مصلحة السكك الحديدية بمدينة عطبرة.

1.2. النضال السياسي ضد الاستعمار

بدأ اهتمام محمود محمد طه بالشؤون العامة في مرحلة مبكرة من حياته. خلال عمله في عطبرة، أظهر انحيازًا واضحًا للطبقة العاملة، وشارك بنشاط في الحركة الثقافية والسياسية عبر نادي الخريجين. أثار نشاطه السياسي حفيظة السلطات الاستعمارية التي قامت بنقله إلى كسلا عام 1937، وفي نهاية المطاف، قدم استقالته من العمل الحكومي عام 1941 ليعمل في مجال المقاولات الحرة.

في عام 1945، أسس الحزب الجمهوري السوداني مع عدد من أصدقائه والمثقفين، وكان من أوائل الأحزاب التي نادت باستقلال السودان وتحويله إلى دولة جمهورية. كان الحزب مختلفًا في منهجه، حيث اتخذ طه موقفًا صريحًا ضد الاستعمار البريطاني من خلال كتاباته ونشاطه، واتسم بالشجاعة التي لا تقيدها الحسابات السياسية. دعا الأستاذ إلى مقاومة المجلس الاستشاري لشمال السودان، الذي اعتبره خطوة استعمارية نحو استقلال شكلي. أدت أنشطته هذه إلى اعتقاله وسجنه مرتين، الأولى لمدة خمسين يومًا عام 1946، والثانية لمدة عامين من 1946 إلى 1948.

1.3. التحول الروحي: تأثير مرحلة “الخلوة”

لم يكن اعتقال محمود محمد طه وسجنه لمدة عامين حدثًا سياسيًا عاديًا، بل كان نقطة تحول جوهرية في مساره الشخصي والفكري. لقد استغل فترة السجن كفرصة للعزلة الروحية والتأمل العميق، وهو ما يعرف في التراث الصوفي بـ”الخلوة”. خرج الأستاذ من هذه التجربة الروحية برؤية متكاملة وجديدة للإسلام، هي “الفكرة الجمهورية” و”الرسالة الثانية من الإسلام”.

يشير هذا التحول العميق إلى أن منهجه الفكري لم يكن وليد التأمل النظري المجرد، بل كان نتيجة لتجربة روحية خاصة ومكثفة. هذا ما يفسر سبب انتقاله من كونه مجرد زعيم سياسي إلى مرشد روحي ومفكر ديني. لقد كان الحزب الجمهوري في بدايته أشبه ما يكون بحزب سياسي تقليدي، لكن بعد هذه التجربة، تحول إلى جماعة فكرية روحية تضم تلاميذ ومؤمنين بأفكاره، وأطلق عليها اسم “الإخوان الجمهوريون”.

1.4. من الحزب الجمهوري إلى الإخوان الجمهوريين

بعد أن تبلورت رؤيته الفكرية الجديدة، تحول الحزب الجمهوري إلى ما أسماه طه “رسالة الإسلام الجديدة”. لم يكن الحزب كيانًا سياسيًا تقليديًا يشارك في الانتخابات، بل كان أشبه بالجماعة التي تجمع تلاميذ طه والمؤمنين بأفكاره. كان يمثل تيارًا فكريًا إصلاحيًا يدعو إلى وعي إسلامي جديد ومغاير، وكان له تأثير كبير على أوساط المثقفين والطلاب والنساء.

كانت الجماعة، رغم صغر حجمها، مؤثرة بشكل كبير. ففي حين كانت تفتقر إلى النفوذ السياسي المباشر، إلا أنها مارست تأثيرًا عميقًا من خلال أفكارها التي كانت تبشر بالديمقراطية والعدالة الاقتصادية والمساواة الكاملة بين الجنسين. هذا التحول من النشاط السياسي القومي إلى الدعوة الفكرية الروحية يعكس قناعة طه بأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من الداخل، وأن التغيير في الواقع لا يتم إلا بالتقاء الفكر بالواقع على مستوى النفس البشرية أولاً.

الفصل الثاني: أصول المنهج الفكري ومكوناته

2.1. الرسالة الثانية من الإسلام: المنهج المكي والمدني

تعتبر فكرة “الرسالة الثانية من الإسلام” حجر الزاوية في فكر محمود محمد طه، وهي التي أثارت الجدل الأكبر حوله. يرى طه أن القرآن الكريم يحتوي على رسالتين. الأولى، هي رسالة “الفروع” التي نزلت في المدينة. والثانية، هي رسالة “الأصول” التي نزلت في مكة.

كانت الرسالة الأولى (قرآن المدينة) بمثابة تشريعات مرحلية وموجهة لمجتمع المدينة في القرن السابع الميلادي، وقد انتهت بانتهاء عصر الرسول. أما الرسالة الثانية (قرآن مكة)، فتمثل القيم الإنسانية المطلقة والدائمة للإسلام، مثل الحرية، والمساواة، والتسامح، والرحمة. يرى طه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بهذه الرسالة الثانية، ولكن الأمم كانت آنذاك دون مستوى استيعابها، فنزلت لها الرسالة الأولى التي خاطبتهم على قدر عقولهم. ووفقاً لهذه الفكرة، فإن الرسالة الثانية لم تكن قابلة للتطبيق الكامل في زمن النبوة، ولكنها تنتظر “رجلها وأمتها” في المستقبل.

تعد هذه الفكرة تحديًا مباشرًا للفهم التقليدي الذي يعتبر أن المجتمع المدني في عهد الرسول هو النموذج الأمثل، وأن التشريعات المدنية هي أساس الفقه الإسلامي. يرى المؤرخ الإيطالي ماسيمو كامبانيني أن هذا الطرح له “نتائج متفجرة” لأنه يتجاوز المرجعية التقليدية للشريعة، ويجعل من الرسالة المدنية تاريخية ومؤقتة.

2.2. تطوير الشريعة

بناءً على التفرقة بين الرسالتين، دعا طه إلى تطوير الشريعة الإسلامية لتتناسب مع متطلبات العصر الحديث. يرى أن الشريعة التي طُبقت في القرن السابع الميلادي لم تعد ملائمة للعصر الحالي. يؤكد طه أن هذا التطوير ليس “قفزًا عبر الفضاء” أو “قولًا بالرأي الفجّ”، بل هو “انتقال من نص إلى نص”. في نظرته، الشريعة هي “المدخل على الإسلام”، وليست هي الدين نفسه. لقد كانت الشريعة، كما نزلت في المدينة، بمثابة “وصاية” على الناس، بينما دعوته ترتكز على “مسؤولية” الفرد وحريته.

طبق طه هذه الأفكار على قضايا مثل قانون الأحوال الشخصية، حيث دعا إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج وإلغاء تعدد الزوجات ومنع الطلاق. كما انتقد بعض العادات السودانية التي توهم أنها من الدين، مثل ختان الإناث، مؤكدًا أن هذه العادات يجب محاربتها بالتوعية لا بالقوانين.

2.3. الحرية والمساواة والديمقراطية

كانت أفكار طه بمثابة مشروع إنساني شامل يركز على قيم الحرية والمساواة.

-

2.3.1. المساواة بين الجنسين: كان محمود محمد طه رائدًا في الدعوة للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل شيء. اعتبر أن الحقوق والواجبات متساوية بينهما، وأن المرأة مسؤولة عن عفتها بنفسها بدوافع داخلية، لا بالخوف من القوانين أو الحراسة الاجتماعية. أكد أن “الأخوات الجمهوريين” كان لهن دور محوري في دعوته، حيث قمن بحملات للمطالبة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

-

2.3.2. الديمقراطية والاشتراكية: دعا طه إلى نظام حكم يجمع بين الديمقراطية والاشتراكية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية. اعتقد أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوفر للناس حاجتهم المادية الأساسية من طعام وشراب ومأوى وتعليم ورعاية صحية، وأن هذا يجب أن يكون بالتساوي بين الجميع. عارض الدستور الإسلامي الذي يطرحه الدعاة السلفيون، معتبرًا أن الشريعة هي المدخل للإسلام وليست غاية في حد ذاتها. كما كان يرى أن المادية في الحداثة الغربية أدت إلى تجريد الإنسان من روحه، وأن الغرب بحاجة إلى دين جديد ليدعم قيمه.

2.4. الجانب الروحي: التصوف والتأويل لدى محمود محمد طه

ارتبط فكر طه ارتباطًا وثيقًا بالبعد الروحي والتصوفي. كان منهجه في تفسير القرآن قائمًا على التأويل العميق، مؤمنًا بأن معاني القرآن لا تتناهى وتتجاوز حدود اللغة العربية. يرى أن الحروف المقطعة في فواتح السور هي إشارات إلى المطلق، وأن السير إلى الله هو سير سرمدي لا نهاية له.

اعتبر طه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأول والأوحد للصوفية، وأن “طريق محمد” هو السير إلى الله من خلال هذا النموذج. يؤكد طه على أن العبادة هي الحرية، وأن الفردية المطلقة هي التي تحقق السلام الداخلي والتوحيد.

الفصل الثالث: الجدل الفقهي والسياسي والانتقادات

3.1. خصوم الفكرة

واجه محمود محمد طه معارضة شديدة من المؤسسات الدينية والعلماء. كان أبرز خصومه الفكريين والسياسيين هو الدكتور حسن الترابي، زعيم الحركة الإسلامية في السودان، الذي اعتبر أفكار طه انحرافًا عن الشريعة وتهديدًا للمجتمع الإسلامي. يرى بعض المحللين أن الصراع بين طه والترابي لم يكن مجرد خلاف فقهي، بل كان تنافسًا سياسيًا عميقًا على المرجعية الفكرية في السودان. أشار بعض المقربين من الترابي إلى أن الأخير كان يخشى من تراجع نميري عن إعدام طه، مما يعكس الأبعاد السياسية الخفية لهذا الصراع.

3.2. أبرز الانتقادات الموجهة لفكر طه

-

3.2.1. تهمة ادعاء النبوة: من أخطر التهم التي وجهت له هي ادعاء النبوة أو “تجاوز النبوة”. جاءت هذه التهمة من فهم خصومه لفكرة “الرسالة الثانية”، التي رأوا أنها تقتضي وجود رسول جديد. رد طه وأنصاره على هذه التهمة بالنفي القاطع، مؤكدين أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما قدمه هو مجرد اجتهاد فكري لتجديد الدين.

-

3.2.2. إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: اتهم طه بإنكار بعض أركان الدين الأساسية. من أبرز هذه الانتقادات رؤيته للصلاة، حيث يرى أنها ليست دائمة بل مؤقتة وتسقط عن المسلم بعد ارتقائه إلى مرحلة الإيمان، لتتحول إلى مجرد مناجاة. كما دعا إلى بطلان الجهاد، ورفض اعتبار الزكاة فريضة دائمة، وأكد على بطلان الحدود.

-

3.2.3. التعامل الذاتي مع النصوص: يرى النقاد أن منهج طه في التأويل كان ذاتيًا يخدم أغراضه، وغير قائم على أسس علمية دقيقة. كما انتقد تعامله مع الأحاديث النبوية دون وعي نقدي أو بحث عن صحتها، مستخدمًا إياها لتأكيد مواقفه.

3.3. السياق السياسي للمواجهة

تصاعد الصدام مع نظام الرئيس جعفر نميري بعد أن أعلن الأخير تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983، فيما عرف بـ”قوانين سبتمبر”. رأى محمود محمد طه أن هذه القوانين لا تمثل الشريعة الحقيقية، بل هي “تشويه متعمد للإسلام” و”إذلال للشعب”. قام طه بتوزيع منشورات معارضة للنظام وقوانينه، مما أدى إلى اعتقاله في 5 يناير 1985. كانت هذه المعارضة السياسية المباشرة هي الشرارة التي أدت إلى محاكمته وإعدامه.

الفصل الرابع: المحاكمة والإعدام: تحليل قضائي وتاريخي

4.1. وقائع المحاكمة 1985

اعتقل محمود محمد طه مع أربعة من رفاقه في 5 يناير 1985. قُدموا للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ برئاسة القاضي حسن المهلاوي. خلال المحاكمة، رفض الأستاذ محمود التعاون مع المحكمة أو الاعتراف بشرعيتها، معتبرًا أنها مشكلة بموجب قوانين غير شرعية ومخالفة للدستور وللدين.

صدر الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت في 7 يناير 1985. تضمن الحكم فرصة للمتهمين للتوبة والرجوع عن دعوتهم قبل تنفيذ الحكم، لكن الأستاذ محمود رفض التوبة، مؤمنًا بأن موقفه هو الواجب الذي يمليه عليه ضميره ودينه. نُفذ حكم الإعدام شنقًا في 18 يناير 1985 في سجن كوبر بالخرطوم، وكان يبلغ من العمر 76 عامًا.

4.2. تحليل قانوني

وُجهت إلى طه تهمتان رئيسيتان: الأولى هي تهمة سياسية تتعلق بـ”تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة” ، والثانية هي تهمة فقهية تتعلق بـ”الردة”. كانت المحكمة قد استندت إلى قانون العقوبات لعام 1983 في التهمة الأولى، وإلى قانون أصول الأحكام القضائية لعام 1983 في التهمة الثانية.

يوضح هذا الازدواج في التهم أن المحاكمة كانت محاولة لإضفاء شرعية دينية على تصفية سياسية. كانت تهمة الردة بمثابة غطاء فقهي لتبرير أقصى العقوبات ضد خصم سياسي بارز. وقد كان القاضي حسن المهلاوي وقاضي الاستئناف المكاشفي طه من أبرز القضاة الذين أيدوا الحكم.

4.3. إبطال الحكم بعد الوفاة

تعد قضية إبطال الحكم على محمود محمد طه من أشهر القضايا القانونية في تاريخ السودان. في عام 1986، تقدمت ابنته أسماء محمود محمد طه بطعن دستوري، وفي 18 نوفمبر 1986، أصدرت المحكمة العليا السودانية حكمًا بإعلان بطلان الحكم الصادر بحقه.

هذا الحكم القانوني اللاحق له دلالات عميقة. فقد اعترف ممثل النائب العام بأن المحاكمة لم تكن عادلة، وأنها كانت “إجهاضًا كاملًا لعدالة القانون”. كما كشف الطعن الدستوري عن عدة خروقات قانونية، منها بطلان تشكيل المحكمة، واستحداث تهمة الردة في قانون العقوبات لعام 1983 الذي لم يكن يتضمنها، فضلًا عن تجاهل أن طه كان قد تجاوز السبعين من عمره، وهو ما كان يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام وفقًا للقانون.

4.4. القراءات المختلفة للحدث

هناك قراءتان رئيسيتان لحدث إعدام طه. الأولى، يتبناها أنصاره ومثقفون، ترى أن إعدامه كان “جريمة العصر” ، وتصفه بأنه تصفية سياسية قناعها فقهي، مدفوعة بالتنافس السياسي بين الفكر الجمهوري وحركة الإخوان المسلمين التي كانت متحالفة مع نظام نميري. والثانية، يتبناها خصومه، وتعتبره تطبيقًا لحد شرعي للردة استحقها طه بإنكاره أساسيات الدين. لكن قرار المحكمة العليا اللاحق بإبطال الحكم يرجح كفة القراءة الأولى، مؤكدًا الطبيعة السياسية المعيبة للإجراءات القضائية التي أدت إلى إعدامه.

الفصل الخامس: إرث فكري أم مأساة تاريخية؟

5.1. الجمهوريون بعد وفاة الأستاذ

بعد إعدام محمود محمد طه، تم حظر الحزب الجمهوري ومصادرة كتبه من المكتبات ومنع تداولها. استمرت الجماعة في العمل بشكل سري في السودان، بينما اضطر العديد من أعضائها إلى الهجرة والعيش في المنفى، خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة.

مع مرور الوقت، لم تنجح محاولات طمس فكر الأستاذ، بل على العكس. القمع والمنع أثارا فضول الأجيال الجديدة، وعادت كتبه للواجهة بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، الذي كان قد حظرها. هذا يعكس أن الفكرة، على الرغم من قتل صاحبها، اكتسبت أجنحة وانتشرت من جديد، وهو ما يؤكد أن القمع غالبًا ما يؤدي إلى انتشار الفكرة وليس موتها.

5.2. تأثير فكره على الأجيال اللاحقة

استمر فكر محمود محمد طه في التأثير على تيار التجديد والإصلاح في السودان وخارجه. لقد أصبحت شخصيته، التي جسدت أفكارها وواجهت الموت بكرامة وشموخ ، رمزًا للمقاومة الفكرية ضد الاستبداد الديني والسياسي. يعتقد طه أن موته كان فداءً لأفكاره كي تحيا. كما أن تركيزه على “اللحظة السودانية الخاصة” في تفكيره حول الإسلام والحداثة جعله يمثل جانبًا من الأصالة التي يؤمن بها السودانيون.

5.3. الموقف الأكاديمي العالمي من أفكار محمود محمد طه

تحظى أفكار طه باهتمام متزايد في الأوساط الأكاديمية الغربية، حيث يُنظر إليه كأحد أبرز المجددين في الفكر الإسلامي المعاصر. يُعتبر مشروعه محاولة مبتكرة لإعادة قراءة القرآن وتقديم إسلام يتوافق مع قيم الحداثة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. يرى المؤرخ الإيطالي ماسيمو كامبانيني أن أطروحة طه لها “نتائج متفجرة” لأنها تتجاوز الفهم التقليدي للشريعة وتجعل من الرسالة المدنية تاريخية ومؤقتة. كما أن منهجه في الدعوة، الذي يركز على الحوار والتأثير على المستويات الروحية والثقافية، قد جذب اهتمام الباحثين.

5.4. خلاصة التقرير

كان الأستاذ محمود محمد طه مفكرًا جريئًا حاول تقديم رؤية إسلامية جديدة تتجاوز التناقضات بين التراث والحداثة. كان إعدامه بمثابة مأساة تاريخية، لكنه لم يكن نهاية لفكرته. على العكس من ذلك، أصبح حدث الإعدام نقطة انطلاق جديدة لإرثه الفكري، ليتحول طه من مجرد مفكر إلى رمز للمقاومة والصمود في مواجهة السلطة الدينية والسياسية. لم يكن طه مجرد داعية للإصلاح الديني، بل كان أيضًا مناديًا بالعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، مما يجعل إرثه الفكري حيًا ومؤثرًا في الأجيال التي تسعى إلى تحقيق هذه القيم.

المصدر: صحيفة الراكوبة