يهتمّ المفكر المغربي حسن أوريد في أحدث كتبه بـ”فخّ الهويات”، متوقّفا عند تدبير الهويات ومآزقها في الغرب من خلال النموذج الفرنسي، والعالم العربي من خلال دول متعدّدة من بينها المغرب، مع تنبيهه إلى أن “خطاب الهوية ليس بالصفاء الذي نعتقده، أو كنّا نعتقده”، محذّرا من ترك نقاش الهويات لـ”الانطباع”، و”الأحكام الجاهزة”، و”المعتقدات، التي لا تغيّر شيئا”.

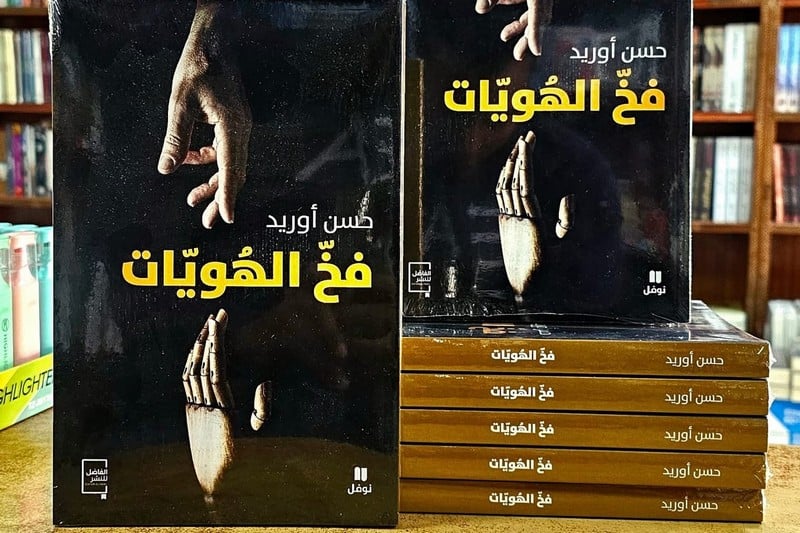

وتابع أوريد في تمهيد كتابه الجديد الصادر عن “دار نوفل” و”الفاضل للنشر”: “ينبغي التعامل مع قضايا الهوية بحذر، لأنها تُبدي ما تخفيه، وتستند في الغالب إلى شرعية لعنصر ثقافي مغيَّب، أو لوصمة، أو تصوّر مُغرض قائم، لكنها تشطح، لأنها لا تقوم إلا باستعداء آخر، وقد تنتهي إلى أنكر الداء، حسب هوبز، وهو انفراط العقد الاجتماعي، ما يُجهز على الوئام المدني، ويُفضي إلى حرب أهلية، ومن ثمّ إلى الانفصال، مثل حالة يوغسلافيا سابقا”.

ومن بين القضايا التي يهتمّ بها كتاب “فخّ الهويات” أوضاع المهاجرين في أوروبا، مع اهتمام بأوضاع الجاليات المسلمة في أوروبا وفرنسا خاصة، بالاستعانة بعلماء اجتماع درسوا “ظواهر معقدة، كما الإسلاموفوبيا، وعودة العرقية في فرنسا، والمجتمع الأرخبيلي، والانقباض الهوياتي الذي يستند إليه أصحاب نظرية الاستبدال، وحركة نقض الاستعمار التي ترى في وضع المنحدرين من الهجرة بعثا للماضي الاستعماري”.

ويتابع أوريد: “يعيش الغرب فينا، كما نعيش فيه. من مظاهر هذا التداخل انبعاث وضع استعماري داخل أوروبا، حيث تعرف المجتمعات الغربية استنساخ أوضاع المستعمرات فيها، وتمايزها بين الساكنة الأصلية والمهاجرين، كما كان الأمر بين المعمّرين والأهالي، بأحياء خاصة لكل فئة، ونظام عيش لكل شريحة، وحقّ الأصليين من الغربيّين في العمل والسكن والصحة، وارتداد المهاجرين دون الحصول على خدمات المرافق العمومية، وتمايز تعامل الأمن مع كلّ شريحة، حاميا للأولى، آخذا بمقتضيات المواطنة، وزاجرا للثانية، مغلِظا عليها حدّ البطش”.

ولا يتوقّف العمل الجديد عند وضع المهاجرين في أوروبا، بل يهتم بالهويات في مجتمعات “العالم العربي”، حيث “تنتهي قضايا هويات متنافرة إلى تفسّخ اللحمة الوطنية، في شكل حروب أهلية (الجزائر أثناء العشرية السوداء)، أو انفصال (جنوب السودان عن السودان)، واحتدام (وضع الأقليات المسيحية في في دول الشرق الأوسط)، وشرخ كما في العراق ما بين السُّنة والشيعة، أو بين العرب والأكراد، وعداء أقلية تستعيض عن قلة عددها بالتأثير في الإعلام، والاحتضان الأجنبي”.

ويزيد الكتاب: “نتبيّن، حيثما نكون من الضفتين، أن بعض القضايا الاجتماعية والثقافية للجانبين متداخلة. فلئن كان الغرب يشكو، ولنقل فرنسا على سبيل المثال، تدفّق المهاجرين، والهجرة، وما يُخشى من تحويل ثقافة البلد، وشبح ‘الاستبدال الكبير’، فنحن في الضفة الجنوبية نعيش تلويثا فكريا، من خلال سكب مفاهيم مجتثّة عن سياقها، وفرضها على واقعنا، وقلب سُلَّم القيم، والدفع بأسماء تُضحي معبّرة عن الوجدان، بفضل قوة دفع الإعلام، فضلا عن مسخ ثقافي تكون فيه المؤسسات الرسمية للبلد ضالعة، مع تسطيح فكري تُسهم فيه أدوات التواصل الاجتماعي، واللغط الإعلامي (…) وغلبة الذاتيات، وتضخّم الأنانيات، وضعف المقاربة الموضوعية في خضمّ أفول الجامعة”.

والهوية وفق أوريد ليست “بالصفاء الذي كنا نعتقده”، إذ “أضحت خطابات الهوية أدوات للاختراق والتوظيف الأجنبي، وتبني عليها ميليشياتٌ شرعيتها، فتوهن الدولة وتضعفها، إن لم تختطفها”، كما أنه “لا يمكن عمليا للمدرسة العمومية أن تكون فضاء لهويات متضاربة، بل لقيمٍ مشتركة، ويلزم أن يكون الفضاء العام مجالا لتوزيع عادل للرموز كما يقول مارغاليت أفيشاي (…) ولا ينبغي للدستور أن يكون ثوبا رقيعا لهويات فرعية، أو ما يسمّيها عالم السياسة ياشا مونك التوليفة الهوياتية التي وإن يكن لها مسوّغٌ لا يمكن إلا أن تُفضي إلى فخّ، أي إبقاء الوضع كما هو”.

ثم يسترسل الكاتب: “من حق كل منا أن يحمل هويته، ولكن ليس مؤكدا إن أشهر هويته ألا يصطدم بهويات أخرى، وألا تجنح به هويته أو تزيغ، كمن يمتطي دابّة حرونا، وليس مؤكدا أن تسعفه في تغيير واقع يلظى به ويرزح تحته”.

ويدافع حسن أوريد عن تصوّر الهوية بوصفها ليست قارَّةً، بل وصفها “حرف عطف، لا أداة نفي، جمع لا طرح، إضافة لا اختزال، في إطار عقد اجتماعي، تصاغُ بنوده باستمرار (…) ومن أجل مصير مشترك، من خلال أدوات (هيئات وسيطة، مجتمع مدني)، وثقافة حوار، وعمق دراسة تضطلع بها الجامعة”.

المصدر: هسبريس