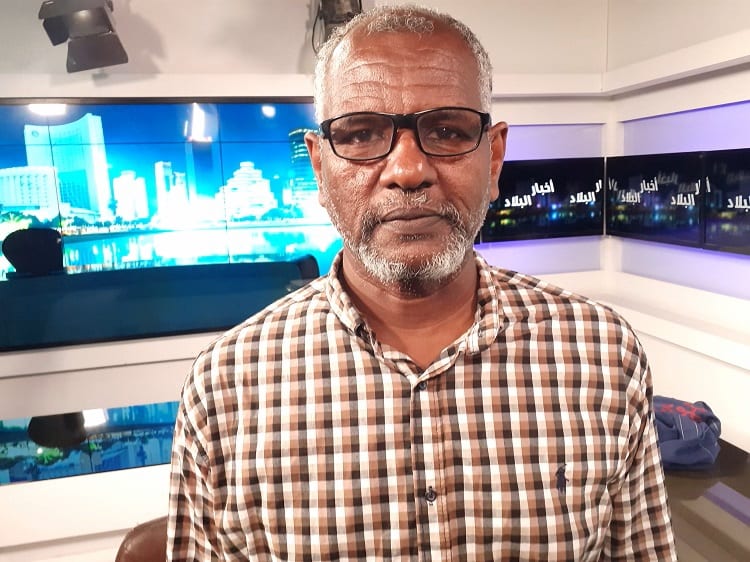

عبد الله محمد خليل

ترسّخ في وعينا منذ الصغر أن “الأمي” هو من لا يعرف القراءة والكتابة، وأن محو الأمية يعني ببساطة تعلُّم الحروف والنصوص. وقد أمكن تجاوز هذه الأمية الكلاسيكية عبر وسائل متعددة، سمعية وبصرية، دعمتها جهود تعليم الكبار ومراكز محو الأمية.

ثم جاء عصر التقنية، فظهرت مصطلحات من قبيل “الأمية الرقمية”، وأصبحت القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع الإنترنت من الضروريات. وسرعان ما شاع أن من لا يُجيد أدوات العصر يُعد أميًّا، وإن كان يحمل شهادة جامعية.

لكننا اليوم أمام مستوى أعمق من الأمية؛ مستوى لا يتعلق بالمعارف ولا بالمهارات، بل بنمط التفاعل مع العالم، وبكيفية التفكير وتلقّي المعرفة. إنها ما أسميه “الأمية الثالثة”: أن تظلَّ متلقيًا سلبيًا، لا تسأل، ولا تتفاعل، ولا تصنع، وإن قرأت وكتبت وتفنّنت في استخدام الحاسوب.

إن الأميّ الحقيقي في زمننا ليس من لا يقرأ، بل من لا يسأل.

لا بد للخروج من هذه الدائرة أن تنبعث فيك روح السؤال، وملكة الفضول:

كيف؟

متى؟

ولماذا؟

تلك هي الأسئلة التي صنعت الحضارات، وأطلقت شرارة الاكتشاف والاختراع، وحرّكت عقول الأطفال والعلماء على السواء. لكن هذه الروح لا تُزرع في بيئة الرقابة اللصيقة والخوف من الخطأ. بل تبدأ من التربية المبكرة، حين نسمح للطفل أن يسقط، ويحاول النهوض، ويكتشف بنفسه دون تدخل صارم.

أتذكّر قريبًا لنا كان يزجرنا إن سارعنا لمساعدة أطفاله إذا سقطوا أو بكوا. يومها استغربنا، ثم فهمنا : لقد كان يعلّم أبناءه النهوض لا الاتكاء.

لم أُدخل أيًّا من أبنائي التعليم قبل المدرسي، وكنت أستبشر حين يأتي الطفل دامع العين لأن أستاذه عنّفه لعدم تمكنه من كتابة حرف أو رقم. فكنت أقول: خيرٌ له أن يتعلم من تعثره، من أن يُرفَع بالمصعد.

لكن ما يُكرّس الأمية الثالثة أكثر هو غياب المنهج المدرسي الذي يدرّب على التفكير لا التلقّي. ومعلمٌ همه “أن ينجح التلميذ” لا أن يفكّر. وبعض المعلمين للأسف تحوّلوا إلى مهرّجين يلهثون وراء التصفيق والربح، بينما تُغتال عقول التلاميذ.

وفوق هذا كله، يأتي الإعلام الموجَّه ليحكم قبضته على وعي الناس، فيجعلهم أسرى انبهار دائم، لا فكاك لهم منه.

إذا أردنا أن نخلق جيلًا لا يكتفي بالتصفيق والانبهار، بل يُنتج ويبتكر، فعلينا أن نراجع مناهجنا، ونُعيد النظر في أسس تربيتنا، وأن نمنح الإعلام قدراً من الحرية، لا ليستعرض، بل ليستفز العقول.

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة